戴燕談中國文學史的寫作

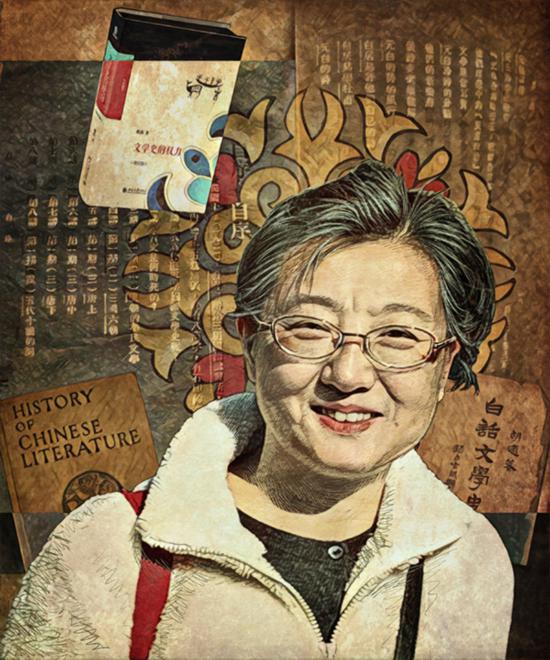

復旦大學中文系教授戴燕(澎湃新聞 蔣立冬繪)

1996年,戴燕發表了《文學·文學史·中國文學史──試述本世紀初中國文學史的發韌》,這是她關于“中國文學史”的近代學術史研究的第一篇公開論文。2002年,與此相關的一系列研究由北京大學出版社結集出版,題為《文學史的權力》。實際上,這本書從構思到寫作問世,整整花了十年的時間。十五年后的今天,《文學史的權力》由北京大學出版社增訂再版。新的增訂本不僅增加了過去計劃卻沒有完成的章節,更重要的是,由于時勢的變化,她對于近代以來的中國文學史書寫的重新反思,對傳統文學的現代轉化的更為清楚的認識,都在增訂本中有更加完整的呈現。

《文學史的權力》(增訂版),戴燕著,北京大學出版社,2018年7月出版,400頁,69.00元

文學史是什么時候產生的概念?又是在什么情況下傳入中國的?

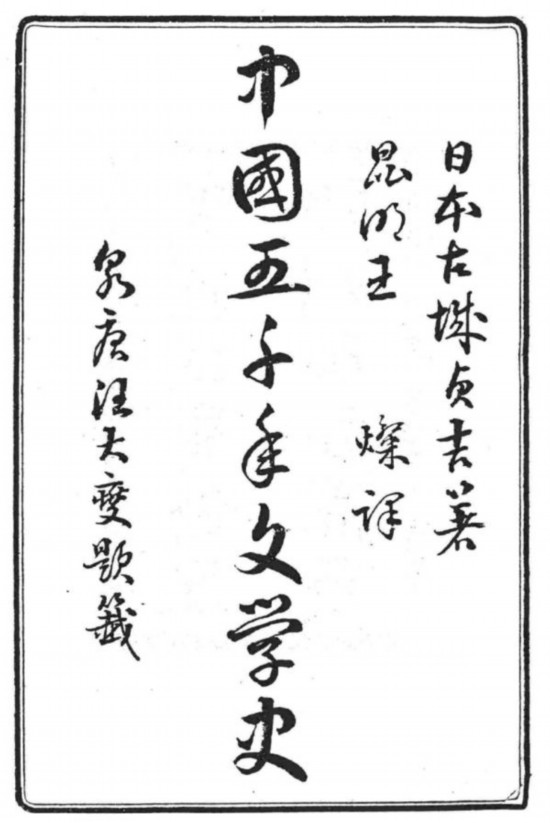

戴燕:文學史,其實就是用歷史的方法評論和研究文學。文學評論的方法有很多種,我們經常見到的,比如就有用語言學的、心理學的、社會學的,還有用性別理論、文化理論的,用歷史學方法,只是其中一種。而我在書中討論的“文學史”,也是大家熟悉的文學史,即history of literature,最初產生于十九世紀的法國,泰納的《英國文學史》(History of English Literature)是這方面的代表作。文學史在法國及歐洲流行開來,那時候,日本正好開始明治維新,在東亞率先接受歐美事物,吸收歐美的思想文化,一些年輕學者便學習了這種文學評論的方法,首先應用到日本文學的研究,在十九世紀末先寫出日本文學史,然后寫出中國文學史。那個時代的日本漢學家還都是從小讀中國古代經典,讀《文選》、唐詩,他們寫起中國文學史來,并不費力。而中國晚清以來的改革,曾經深受日本影響,尤其是教育改革,在學制、教材等方面,一開始多是效仿日本,學校里聘有日本教習,出版社也會請日本顧問,這樣,在大學中學里就有了文學史的教學,出版社也印行文學史書籍。日本最早編寫中國文學史的幾位學者,大概是當時在中日兩國學界都很活躍的人,像古城貞吉,早早就來到中國,為晚清的《時務報》《昌言報》提供“東文報譯”,也為《農學報》撰稿,多達六七百篇。像藤田豐八,是在京師大學堂當過教習。還有笹川種郎,在明治時代的日本思想界,也是響當當的人物。他們在當時代表了一種新的潮流,影響到中國學界。所以,我一直強調“文學史”是從歐洲經過日本傳入中國的舶來品。

古城貞吉:《中國五千年文學史》

之所以要特別強調文學史的這一來源及其輸入中國的過程,就像我在書中說過的,是因為用歷史的方法評論和研究文學,在中國,過去不是沒有,在大量的詩話、文話、曲話及書目、選集等古代文獻中,都有類似的敘說,但它們還不是這個現代意義上的文學史。甚至像十九世紀俄國的瓦西里耶夫、日本的末松謙澄所寫中國文學史,同真正的現代文學史也有距離。但是,像古城貞吉、久保得二這批經過了明治維新洗禮的日本漢學家就不一樣了,他們是接受了這個現代的文學史觀念,并且能將它應用于中國文學史編寫的,中國學界一開始接受的是他們。這個過程,即文學史作為一種評論和研究文學的方式傳入中國的過程,你可以看到,與晚清以來的改革、與中國努力追求現代化的過程,是基本一致的,路徑也相似。而只有放在這樣一個脈絡當中,我覺得才能夠看到文學史在學術史上的真正意義和價值,也才能透過文學史這個研究領域,去觀察中國學術怎樣實現它的現代轉型。所以我在書里面,一而再再而三地強調文學史是西學東漸的結果,是中國現代思想文化轉型的一個環節,是現代學術的一部分,這是我研究文學史之學術史的出發點。

您覺得書寫中國文學史最大的挑戰在哪里?以西方文學概念范疇的框架梳理解釋中國傳統資源時會不會水土不服?

戴燕:當然最大的挑戰,是在于要用一個來自十九世紀歐洲的文學評論范式,講述中國二千多年的傳統文學。在一些基本問題上,比如什么是文學、什么是文學的歷史、為什么要講文學史,在諸如此類的問題上,文學史本來都帶有那個時代歐洲的特點,要用它來講中國古典文學,困難重重,是可以想見的,那真是文不對題。早期的中國文學史各具面貌,很大程度上就是基于這樣一個原因,因為大家對文學史的理解不一樣,到底要怎么講,也沒有一定之規,胡適和謝無量講得不一樣,王國維和劉永濟講得也不一樣。清末民初是一個大轉折的時代,學術也要轉,可不是每一個人都能轉得快的,傳統學術也并沒有一下就失去效用。是不是新觀念、新方法就一定好,一定適用,大概在1930年代末以前,學界還是有爭論,這些爭論、拉扯,在各種文學史書里表現得也非常明顯。但同時大家好像也有一個共識,就是要變,所以不管骨子里是新是舊,統統都接受了新的名稱,都叫“文學史”。那么再過一二十年,大家就漸漸忘記了文學史曾經是舶來品,曾經讓很多人不適應。到了1950年代以后,文學史更一度變成幾乎是唯一的敘述傳統文學的方式。

早期的中國文學史家如何處理東西方范疇不完全相同的文學概念?比如小說、詩歌、散文之類的體裁。

戴燕:早期的文學史家都必須要花很大力氣來處理這些問題,因為他們熟悉的中國文學,在總集里也好,在個人的別集里也罷,都是按照傳統賦、詩、文、詞曲這樣的分類來編排的,詩里面又有古詩近體詩,文里面又有駢文古文,跟現代的小說、詩歌、散文概念完全不是一碼事,所以,胡適、魯迅做小說史,王國維做戲曲史,一開始,他們都是花了很多功夫去做一個一個文本的辨析,這樣,才慢慢地把傳統文學原來的分類解散,歸入新的文類,在新的詩歌、散文、小說概念下面,一點一點有系統地積累起文學史的材料來。后來人可能想象不到,那是一個多么艱苦的過程,不光是重新分類這么簡單的事,重要的是要給予解釋,要以新的觀念和方法去對傳統文學進行分析,說明它確是散文或者小說。前些天,程毅中先生送給我他新出版的《古體小說論要》,我看到他仍然在做這種辨析工作,仍然在講別傳內傳、唐宋傳奇與小說的關系,講明代有詩文小說,而這是從魯迅、胡適那一代人就開始做的事情。試想如果沒有他們以極大的耐心和現代學術方法“整理國故”,哪來這許多文學史的史料,沒有史料,又何談中國文學史的教學、編寫。

程毅中:《古體小說論要》

在這種為了重新分類也就是重新解釋而作的文學文獻的辨析整理中,一方面,我們是會看到中西文學傳統的差異,對于傳統文學里的這個歸散文、那個歸小說,要有很多解釋,接觸的作品越多,會發現例外越多,要解釋的也越多,解釋不通的也有。但是另一方面,我也要說明,我們不必把詩歌、散文、小說等概念看作是一成不變的,正如我們知道傳統中國文學的許多概念并非一成不變,通過對中國傳統文學的解讀,是可以讓來自十九世紀歐洲的這些文體概念,在二十一世紀得到修正,變得更豐富的。我在書中曾經講到過研究中國文學史,需要回到中國傳統的歷史語境,重新審查包括文體概念在內的一些文學觀念,但是,我并不贊成現在退回到使用傳統的概念術語講文學史。文學史在這一百多年里,給我們這些講述和研究中國傳統文學的人是帶來很多麻煩,但作為一種現代的評論方法,它還是給我們提供了一個可以與世界文學交流、對話的基本平臺,在文學評論和研究這個領域,它是相對普世的。

宇文所安曾經說過,胡適等人寫白話文學史,是為了把自己放在文學發展的最高峰(大意)。那一代人的文學史寫作,是否受到進化論的過度影響?

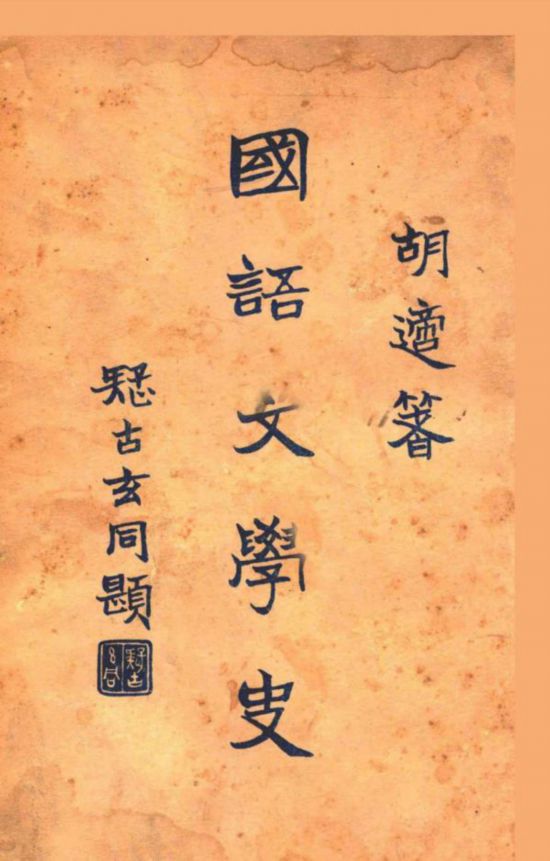

戴燕:宇文所安先生的意思,我大概能夠明白。我想補充一點,胡適當年寫《白話文學史》,大家都知道,這個《白話文學史》的初版本是《國語文學史》。《國語文學史》是胡適在國語講習所講文學史課寫的講義,有那么幾十個從各地來培訓國語的學員聽他講了文學史。學習國語,為什么要講文學史呢?因為在當年,國語是什么樣子,還沒有人能說得清,胡適說那就從傳統文學里選一些作為樣本吧,這樣他就來給學員講,古代有過哪些國語文學,哪些詩文可以歸入國語,舉了好多例子并且加以分析,這就講出了《國語文學史》,后來修訂成《白話文學史》。對胡適講國語文學史,最感謝也最推崇的,因此首先是一些語言學家如黎錦熙、魏建功等,他們是國語運動的先后骨干,認為胡適幫了國語運動的大忙。我在書中新增部分對這一塊有比較詳細的論述。提倡白話文,當然是晚清以來有改革理想的許多人的主張,放在這個脈絡里,胡適只是這許多人中的一個。他寫《白話文學史》,主要集中在漢唐,因為太突出“白話”,當時就被人批評,不過仔細看他選入的作品,這個“白話”的范圍實在是很寬。而如果沒有他對明清白話小說不遺余力的鼓吹,特別是以他一系列論文奠定了的小說研究的現代范式,我們的元明清文學史,恐怕不會是今天這個樣子。

胡適:《國語文學史》

至于進化論的問題,說起來要更復雜一點。簡單地說,進化論在十九、二十世紀曾經是一種流行理論,有生物進化論、社會進化論、歷史進化論等,二十世紀初進入中國的浪漫主義文學理論中,也有進化論的影響。而浪漫主義給中國文學領域帶來的沖擊,過去已有很多人研究,對文學史學界的影響,我在書中也有所涉及。最近幾十年,進化論在全世界、在各個領域都遭到質疑,中國學界也有一些對它的批評。文學史在過去進化論流行的時候,是借用過這個時髦理論,但是究竟怎么用、用的效果如何,還需要仔細檢討,再給以評估。

您如何評價《劍橋中國文學史》和《哥倫比亞中國文學史》這兩套西方漢學家主編的中國文學史?

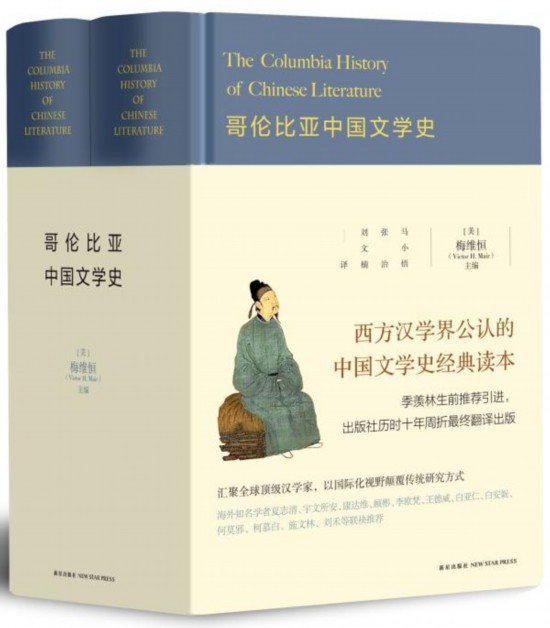

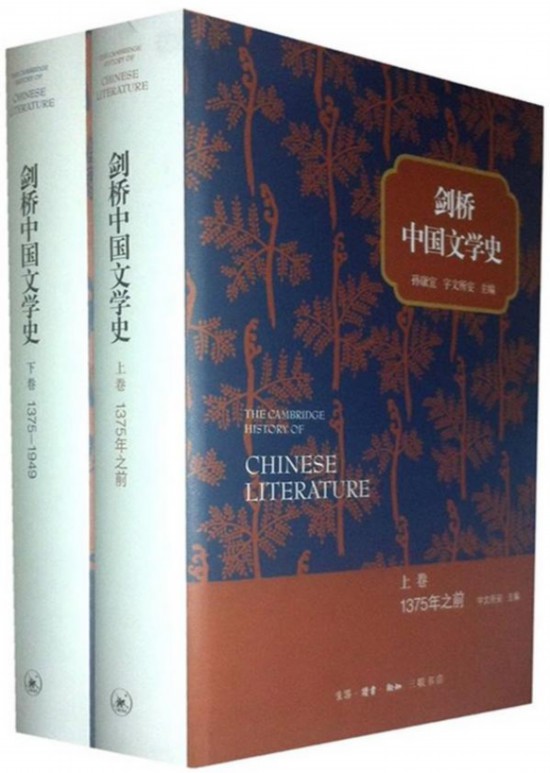

戴燕:哥倫比亞版文學史和劍橋版文學史是多人合作編寫的,還有少數幾位作者參與了兩部書的寫作,當然它們都有自己的宗旨。哥倫比亞文學史出版在前,它的《引言》和《序》已經告訴我們,這部文學史主要為在美國的東亞裔讀者而寫,它的目的,是要說明中國文學歷史悠久、豐富而有活力,以糾正那種以為中國文學貧瘠、奇怪、單調的習慣性偏見。不知道是不是因為有這樣一個目標,它設置了那么多的章節,寫進那么多內容,除了十三經、《詩經》、唐詩、宋詞,還有超自然文學、幽默、諺語、詩與畫等,甚至包括朝鮮、日本、越南的漢文學,的確相當豐富。梅維恒教授說他們對于中國文學的四個方面最為關注,一是思想宗教的影響,二是精英與民眾的關系,三是漢民族與少數民族的關系,四是書面語和口語、普通話和方言的關系,說明他們有自己明確的問題意識,而這幾個方面,由今天的立場看,對于理解中國文學和文化,對于認識中國及中國歷史,確實都十分重要。劍橋版文學史也是定位在寫給英文世界讀者的,我在書中評論過它。從宇文所安教授、孫康宜教授分別寫的《導言》中可以看到,除了同樣關心文言文與白話文的關系,又除了主張漢文學的創造者應該包括在中國邊界內的漢族社群和華人離散社群這兩部分,他們還特別強調文化史方法的應用。而對各個時期文學文本生產、流通情況的說明,確實是劍橋版文學史相當明顯的特色,我想這也是對在西方流行了很久的書籍史的一個回應。這兩部文學史,有他們關心的議題,有新的視角和方法,因此突破我們熟悉的過去的文學史敘述框架,各有不少精彩的地方。光是他們列出的英文參考資料,對讀者就非常有用。

《哥倫比亞中國文學史》

《劍橋中國文學史》

但是我也要坦率地說,從王國維、魯迅、胡適那一代人以來,中國學者寫中國文學史,都免不了有一個負擔,或者說責任,因為是本國人寫給本國讀者看的,是講“我們的”文學,講自己過去的文學,既與當下有關,也與現在的我們有關,所以會更注重文學史內在的聯系和變化,這大概是與西方漢學家不同的。當然,我這里只是籠統地稱“西方漢學家”,不是說他們中間沒有個體差異。

日本有沒有突出的中國文學史寫作?視角立場有何不同?

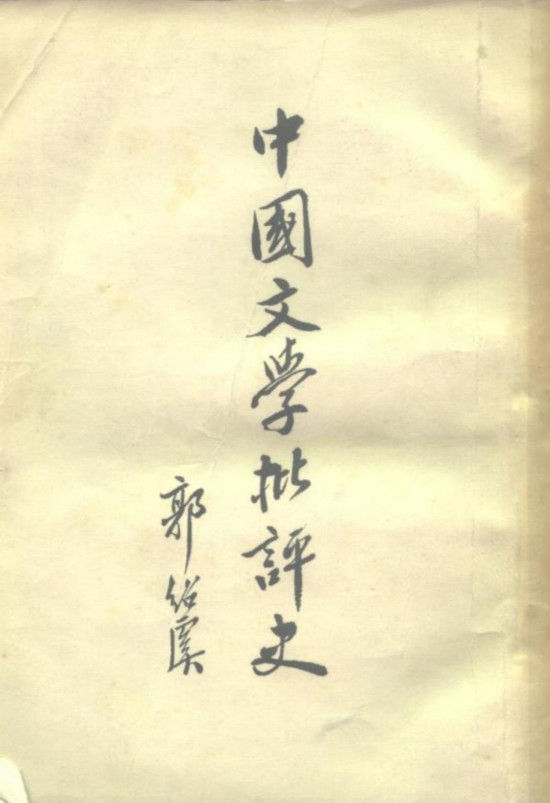

戴燕:日本從明治開始到二戰以前,有好多文學史,不光是中國文學史,日本文學史也多。漢學家中,我剛才也說了,像古城貞吉、久保得二、藤田豐八等,可以說是用現代眼光看待中國文學的最早一批人,是草創的一代,也是開風氣的一代,他們對中國有很大的影響。稍后,像鹽谷溫、鈴木虎雄等,也都寫有通論性質的中國文學史或文學概論,對中國的影響也很大。如果要講中國文學研究的現代轉型,無論是在日本還是在中國的轉型,這一代學者有很大功勞。他們基本上都是既有扎實的漢學功底,又接受了現代學術的訓練,兩方面結合,學問就做得非常好。我以前也講過,比如現在中國的文學批評史這個學科,可以說就是由鈴木虎雄三篇相互關聯的論文開辟的,郭紹虞先生的《中國文學批評史》是在他的影響下寫出來的。

郭紹虞:《中國文學批評史》

但是以一人之力寫中國文學史,在1970年代以前,倉石武四郎、吉川幸次郎、前野直彬那一代漢學家可能還有興趣,現在幾乎沒有了。我想首先,這是因為日本整個的學術風氣都發生了變化,越來越鼓勵學院化的專業研究,精耕細作。不光中國文學史,日本文學史也早就沒人寫了,好幾十年前就改成了“日本文學講座”,由從事各時段文學研究的專家,合起來編寫一個文學史的系列。1990年代我去京都大學,那時對日本學界所知甚少,只能報上吉川幸次郎、小川環樹幾位大名,而日本朋友卻告訴我,論學術,他們認為“小吉川”即研究中國中古思想史的吉川忠夫先生,要比他父親“大吉川”更厲害。日本在二戰后開始有“讀書班”,以集體方式讀書,可也并不像我們這里常見的組織集體項目,主要是為了編一個大東西,他們往往是選一部書,真的在一起仔細閱讀,互相切磋,讀個七八年,然后從不同的角度寫論文,這樣能把一個題目做得很透。這是最近幾十年的大概情形,就是學院式的研究,專業越來越細化。中國現在也是這樣,你要寫論文畢業、寫論文評職稱,怎么可能在三五年內處理那么大的問題?而接受過嚴格專業訓練的人,也是不大相信那種橫掃上下五千年的所謂“通才”的。這是文學史書寫受到冷落的一個原因,是學術風氣變化造成的。不過以我的觀察,為什么沒有人對于那種大歷史、大文學史的書寫仍然有興趣,我總覺得還有一個非常重要的原因,是因為自從日本的明治維新也即中國的晚清以來,經過幾次交手,中日關系早已定型,這一百多年來再沒有什么大的變化,兩國的相互認識也沒有大的變化,在日本,已經不需要漢學家出面,來作專業、系統的分析和指導,沒有了這方面的需要和動力,學者們也就可以安于他們的書齋。尤其二戰以后,日本學界對于學術和政治的關系有過沉痛反省,也令后來的學者小心翼翼地維護學術獨立,不愿介入現實政治。而這樣一來,就更沒有人去作那種宏觀的歷史或文學史之論了。

日本研究中國文學,有他們自己講到過的長處,因為歷史的原因,他們比歐美人更熟悉中國,掌握更多的史料,解讀也更準確,又比中國人更早一步接觸歐美,在方法上比中國先進。由于這個獨特位置,在很長時期,他們都相當自信,而全世界的漢學家包括中國學者,也都很佩服日本漢學家的成就。但是在這里,我還想要指出一點,就中國文學史的研究而言,日本因為歷史上很早就受中國文學和文化影響,讀中國書,讀中國文學,很早便產生了他們的“漢學”,就是從對中國文學的模擬、翻案,到對中國文學的評論、研究。而現代日本學者研究中國文學,一方面是受歐美也包括中國學界的影響,不過另一方面也要看到,他們也深受日本這一傳統漢學的影響。比如“《文選》學”為什么在日本有那么出色的成績,是因為《文選》自奈良、平安時代就傳入日本,他們已經讀了那么久,《文選》的文學,已經融入到日本文學當中。而他們對白居易情有獨鐘,與白詩在白居易生前就傳到日本,也不能說沒有關系。他們對中國通俗小說的關注,跟通俗小說在明清時期就大量傳入日本(有些甚至為日本通俗文學模仿)更是有關,當年孫楷第編通俗小說書目,從日本的內閣文庫和宮內省圖書寮就收獲不少。值得注意的是,這樣的漢學傳統,對現代日本學者研究中國文學史,對他們的選題、方法,都有一定的形塑作用。

您如何評價時下高校里比較常用的中國文學史教材?

戴燕:大學中文系現在還有文學史課,可是我沒有調查過一般學校都用什么教材,也不知道是不是還有指定教材,復旦大學中文系好像并沒有,我上課都用自己寫的講義,學生則隨便他們看什么,沒有限制。這些年市面上比較流行的,大概有袁行霈先生主編的一套文學史,有章培恒先生編寫的一套,現在又有哥倫比亞版和劍橋版兩種,最近我還看到新出版的臺灣大學王國瑛教授的《中國文學史新講》三冊本。這些文學史各具特色,能有這么多選擇,已經不錯了。老師上課當然不能拿它們去講,照本宣科,但學生如果能自己對照來看,把它們放在一起比較,一定會有自己的收獲。

袁行霈主編:《中國文學史》

章培恒、駱玉明主編:《中國文學史新著》

王國瑛:《中國文學史新講》

如果說一代有一代的文學史,您覺得以現在的學界水平,最理想的中國文學史寫作應該呈現怎樣的面貌?應該解決哪些問題?

戴燕:因為我是學古典文獻的,這么多年養成的習慣,平常大概有一半時間是在讀文獻,還有一半時間用來讀各種各樣的論著包括文學史,所以我的世界,可以說一半是材料,一半是成品,就像我小時候還能見到的街面上,這邊是布店,那邊成衣店,我們經常要到裁縫那里做衣服,有時候是自己帶樣子。因為長年摸索文獻,所以我知道在晚清近代以前,中國原來有一套講自己文學歷史的辦法,中國傳統的文學觀念、文學分類、文學批評,與現代歐洲的文學史本來是兩碼事,那歐洲又有歐洲復雜的文學傳統,只是到了十九二十世紀,大家呼啦一下都用了文學史的辦法量體裁衣,到處都有文學史,沒有文學史簡直不知道怎么與人對話,中國也不能沒有,不能把布料直接拿出來,拿出來人家也不知道你要干什么。中國文學史就是這樣來的。你說它是我們固有的嗎,肯定不是,你說它是虛構的嗎,當然也不是,它還是用我們的布料做出來的,天長日久,修修補補,就成了我們現在講述傳統文學仍然要用的樣式。所以,第一我想要說的是,文學史只是一種文學評論和研究的范式,不要對它有太完美的期待和要求。

第二,如果希望文學史依然能在當代文學批評中發揮效用,這個范式,我想就應該是能夠繼續回應現實的。文學史在十九世紀法國的興起,據說與大學、報紙等現代職業教育和媒體有直接關系,在中國,文學史與現代化的教學及出版的建立和發展,也剛好同步,所以在中國文學史中帶入現代的文學和歷史觀念,不是偶然的。這也就是為什么由梁啟超、魯迅、胡適那一代人建立起來的文學史范式,最終能夠取代傳統的文學批評,并且到今天似乎也沒有什么新的范式能夠來取彼而代之。晚清民初的這些學者,他們首先是自己時代的人,是推動二十世紀中國思想學術向一個現代化方向走的人,他們沒有因為整理國故、研究古典,就把自己變得像古代文人那樣風雅,把傳統文學當成博物館供人觀賞的寶貝。今天講文學史,我想這個立場還是不能改變,要有現代人的態度,講現代語,要秉持現代的文學和歷史觀念。

第三,到目前為止,在中國,文學史還算是一種帶有相當的世界觀念、普遍觀念的文學評論方式,在利用它來進行教學和研究時,我希望還能保持住這個特質。以前讀斯坦福大學劉若愚先生的《中國的文學理論》,對他所說在北美教學中遇到的困難,比如說有些傳統的中國文學概念,就難以用英語解釋,我有很深的印象。而他說他的研究,便是要致力于說明在中國文學里面,有哪些批評概念是世界性的,又有哪些概念僅屬于某一特定文化傳統,他要用這樣的研究,來幫助完成一個“最后可能的世界性的文學理論”。對于他有這樣的理想,我看了也非常感動。幾年前在耶魯跟孫康宜教授見面時,也聽她談到過類似問題,她說在英文教學中,根本沒有辦法完全采用中國傳統的文學概念、文體概念。其實在中國,要向現在的學生解釋清楚什么是文筆、神韻、格調,什么是連珠、誄吊、八股文,也已經相當困難,因為這些古典詞匯,也并不經常出現在今天的日常用語和日常生活中。所以今天講文學史,我也仍然傾向于要像王國維講戲曲史、魯迅和胡適講小說史那樣,是用一個現代的觀念和比較的眼光,而不是要回到過去封閉的狀態。我從那一代人身上學到的,是古典文學的研究,必須要有自己時代的問題意識,又要發掘能夠與之配合的史料,還要能用自己時代的語言表達。所以我也經常跟學生說,我們是研究古典,可千萬別忘了我們首先是現代人。