劉以鬯先生培養了我 ——憶與《香港文學》的因緣

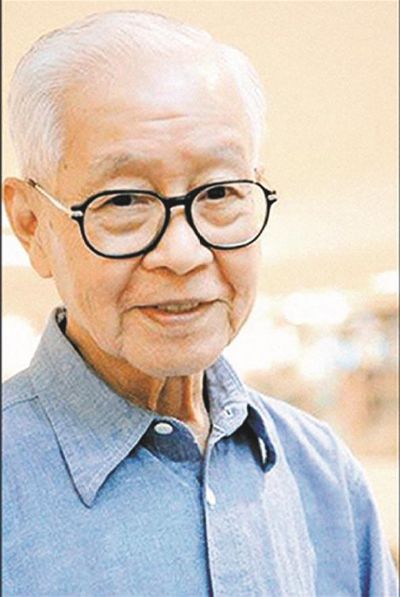

劉以鬯

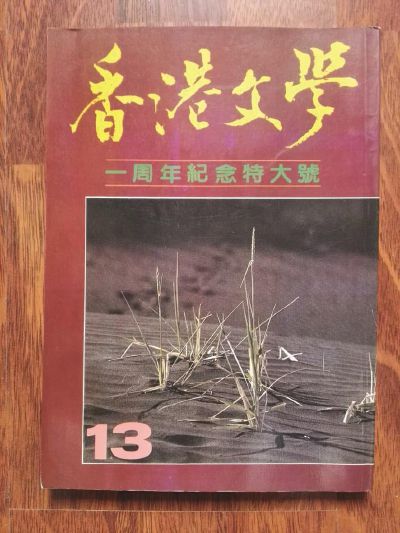

《香港文學》“創刊一周年紀念特大號”

作為作家、編輯家和文學史料研究家的劉先生,他在小說、散文等創作上的杰出成就,他對香港文學發展的眾多貢獻,以及他在香港文學史和中國文學史上的重要地位,一定會有研究者不斷評說,深入闡發。

1985年1月,劉以鬯先生主編的《香港文學》在香港創刊。33年后的今天,對 《香港文學》自1980年代以來在香港文學史、中國文學史乃至世界華文文學史上的地位和影響,文學史家也許已經認識得比較清楚一些了。而我只想從個人的角度回憶與 《香港文學》的因緣,緬懷培養和提掖我的劉先生。

我為香港報刊撰稿,可以追溯到1980年代初。最初出于謹慎,主要向香港《文匯報·筆匯》投稿。那時內地與香港的文學交流還不頻繁,在這方面也是不斷地排除各種干擾,慢慢地逐步開放的。幸運的是,《香港文學》一創刊,香港文學史料研究家陳無言先生就寄給我了,而我也及時收到了。創刊號內容之豐富,裝幀之別致,與內地的文學刊物大為不同,而“顧問”陣容之強大(為錢鍾書、夏志清、周策縱、余光中、趙令揚、白先勇、葉維廉、梁秉鈞、竹內實等 11位),臺靜農先生的刊名題簽“筆力雄健,富有活力”,也令我耳目一新。接著2月出版的第二期刊出了 “戴望舒逝世35周年紀念特輯”,還發表了一篇重要文章,即柯靈的《遙寄張愛玲》,頗具文學史料價值,更是深深吸引了我。

喜歡舞文弄墨的我,因此萌生了向《香港文學》投稿的念頭。恰好4月第四期上有讀者對“戴望舒紀念特輯”刊出的戴望舒致郁達夫一封信的寫信日期提出商榷,于是,我就寫了商榷之再商榷的一則《也談戴望舒致郁達夫信》寄給《香港文學》“社長兼總編輯”劉先生,寄出后有點忐忑不安,不知能否被采用。不料,拙文很快就在 《香港文學》1985年7月第7期上刊出。這是我在《香港文學》上發表的第一篇作品,雖然只有短短八百余字,但編排用心,竟占了整整一頁,頗為疏朗大氣。劉先生對我這樣的青年研究者的賞識,給了我很大鼓舞。

1985年 8月30日是五四新文學巨匠郁達夫殉難40周年,可能因為我是香港三聯書店版 《郁達夫文集》的編者之一,劉先生命我參與 《香港文學》“郁達夫殉難40周年紀念特輯”的組稿和撰稿。這是劉先生對我的很大信任,我當然全力以赴。1985年10月《香港文學》第十期刊出了這個紀念特輯,收入新發現的《郁達夫文集》失收的一組郁達夫集外文,計《一月日記》《黃河南岸》《讀明人的詩畫筆記之類》《圖書的慘劫》等九篇;時居英國的凌叔華作《回憶郁達夫一些小事情》和時居美國的錢歌川作 《回憶郁達夫》;我寫的 《香港郁達夫研究管窺(一)》;我與王自立先生合編的《〈郁達夫文集〉未收郁達夫作品目錄》等,可以說是較好地完成了劉先生的囑托。

從此之后,我就成了《香港文學》的經常作者,不妨把我從1985-1997年間在《香港文學》上發表的各類文字臚列如下 (或許還有遺漏):

也談戴望舒致郁達夫信1985年7月第七期

香港郁達夫研究管窺 (一)1985年10月第十期

《郁達夫文集》未收郁達夫作品目錄 1985年 10月第十期(與王自立合編)

《郁達夫文集》未收郁達夫作品目錄補遺 1985年12月第十二期

國際筆會中國分會活動考(1930-1937) 1988年 1、2、3、4月第三十七—四十期

《國際筆會中國分會活動考》補遺 1988年8月第四十四期

遺落的明珠——新發現的雅舍佚文瑣談 1988年11月第四十七期

梁實秋著譯年表 (1920-1949) 1988年 11月、1989年 2月、3月、5月、6月《香港文學》第四十七、五十、五十一、五十三、五十四期

關于 《圍城》的若干史實1991年2月第七十四期

遙祭李輝英先生 1991年7月第七十九期

研究郁達夫詩詞第一人——鄭子瑜 1991年9月第八十一期

關于聞、梁佚詩的通信1991年10月第八十二期

藏書家的遺憾——悼念唐弢先生 1992年3月第八十七期

戴望舒佚文發現記 1993年1月第九十七期

周作人的《飯后隨筆》1993年5月第一○一期

《荒原》中譯本及其他 1993年12月第一○八期

葉靈鳳《永久的女性》前言1994年2月第一一○期

先生之風,山高水長——關于《回憶臺靜農》的對話 1994年6月第一一四期

孫大雨和泰戈爾 1995年3月第一二三期

何其芳早期情詩 1997年4月第一四八期

對這份拙作目錄,我自己都吃了一驚。從中可以清楚地看出,在這12年里,我幾乎每年都有作品發表于《香港文學》,有時還一年刊出好幾篇。可以毫不夸張地說,在這個時間段里,我即使不是在《香港文學》發表作品最多的作者,恐怕也是最多的作者之一。而之所以不厭其煩地將其列出,并非要說明我有多大能耐,而是希望今天的讀者能真切地了解劉先生當年是如何主編 《香港文學》,如何在編刊中關照和培養像我這樣的中國現代文學史料研究工作者的。

《香港文學》創刊一周年時,劉先生在“一周年紀念特大號”編后記中明確宣告:“我們決定在被某些人士稱為‘文化沙漠’的香港創辦一種世界性中文文藝雜志。”14年后,在回顧主編《香港文學》的甘苦時,劉先生進一步表示:“辦《香港文學》有兩個宗旨:(一)提高香港文學的水準;(二)將各地華文文學當作有機的整體來推動。”而要實現這個遠大目標,使《香港文學》成為香港文學和世界華文文學共同的交流平臺,劉先生大膽地采取了文學創作、文學評論、文學活動和文學史料四大內容并重、齊頭共進的編刊方針,這是《香港文學》區別于內地絕大部分文學刊物的一個顯著特色。刊登文學創作、文學評論和文學活動報道,本是一個文學刊物題中應有之義,可不必多說,而劉先生如此重視文學史料,又是為什么呢?

劉先生自己的文學生涯始于1930年代中期,處女作是短篇小說 《流亡的安娜·芙洛斯基》,“寫一個白俄女人離鄉背井流轉到上海的生活”,刊于 1936年 5月上海《人生畫報》第二卷第六期。1990年3月我到港首次拜見劉先生,漫談中提及這篇作品,我返滬后查到復印寄給劉先生,他很高興。在漫長的文學征途中,他與許多內地和香港的新文學作家有交往。在一直致力于新文學創作的同時,劉先生也一直關注對各個不同歷史時期新文學作家作品的搜集、整理和研究。不僅如此,他還親力親為,探討“香港新文藝始于何時”,出版文學回憶錄《看樹看林》,主編《香港文學作家傳略》。在我看來,這些都是他在香港文學史料整理和研究上的突出成果,正如另一位香港作家慕容羽軍所說:劉先生“很虔誠在整理文學史料”。由此可知,劉先生對從事文學史料研究工作的意義和艱辛都有切身體會。對內地改革開放后“重寫文學史”,重新評估五四以后新文學各方面的成就和不足,劉先生也有清醒的認識。因此,他主編《香港文學》,也就格外看重現代文學和香港文學史料,除了不斷推出作家紀念特輯以示對文學前輩的尊重和懷念,還不吝篇幅,不斷刊登各種各類整理文學史料的研究成果,如作家集外文的發掘、文學活動史實的爬梳、作品目錄的編撰等等,而我也就有幸成為劉先生這個富于遠見的做法的受惠者。

而今回顧我在《香港文學》上發表的這些現代文學史料研究文字,涉及周作人、郁達夫、梁實秋、聞一多、孫大雨、葉公超、臺靜農、戴望舒、葉靈鳳、李輝英、唐弢、錢鍾書、趙蘿蕤、鄭子瑜等現代重要作家,其中不少是劉先生熟悉的友人,還有不少曾在香港留下或深或淺的足跡。當然,他們中的大多數曾長期在內地被打入另冊,排除在文學史著述之外。劉先生對我從發掘史料入手,介紹這些作家鮮為人知的作品和文學活動,從而更全面地重新探討他們的文學成就,都表示欣賞和認可,都及時發表了我的研究成果。尤其應該提到的是,他撥出《香港文學》的寶貴篇幅,先后連載我對胡適、徐志摩等創辦的國際筆會中國分會活動的長篇考證和對梁實秋1949年以前著譯目錄的系統整理,這是很少有的破例,固然出于劉先生文學史眼光的獨到,又何嘗不是對我工作的高度肯定。

還應該說明的是,那些年里,我投給《香港文學》的文稿,不論長短,劉先生幾乎全部在第一時間刊用了,這是劉先生對我的厚愛。他還經常來信詢問我的下一步工作,予以必要的指點。在記憶中,只有一篇拙作未能在《香港文學》刊出,那就是《劉延陵憶郁達夫》。劉先生收到此文后,馬上給我回信,因那段時間《香港文學》稿擠,為不致耽擱太久,擬將此文轉到他所主持的《星島晚報》副刊及時發表,特此征求我的意見。我當然回信表示同意,此文隨即刊于1990年6月 21日《星島晚報·大會堂》。劉先生主編《香港文學》,對作者哪怕是我這樣的后輩的尊重,對處理來稿的細心和周到,由此可見一斑。

劉以鬯先生以百歲高齡謝世,海內外中文文學界同聲哀悼。作為作家、編輯家和文學史料研究家的劉先生,他在小說、散文等創作上的杰出成就,他對香港文學發展的眾多貢獻,以及他在香港文學史和中國文學史上的重要地位,一定會有研究者不斷評說,深入闡發。我只是追憶我自己為《香港文學》撰稿時所親身感受到的劉先生的長者風度和對后學的熱情提攜,以此表達我對劉先生的深切思念和感激。