走!我們看戲去 對話王珮瑜

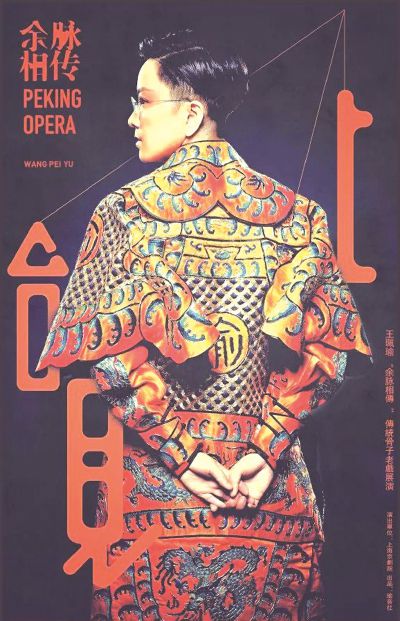

上月起,王珮瑜開啟了今年的 “余脈相傳”京劇傳統骨子老戲展演,演出將持續至年底。宣傳海報上, “瑜老板”身穿華麗的戲服,負手而立,上了妝的臉上卻架著一副標志性的眼鏡,一頭利落短發,顯得英氣勃勃。

這張海報,恰到好處地勾勒出王珮瑜的形象——既傳統又前衛,既古典又現代。無數人是因為她,而在對京劇、對京劇人的既定標簽中加上了 “潮”這一屬性。這一兩年來,王珮瑜又多了不少身份:綜藝節目的嘉賓,流行歌曲的主唱,網絡電臺的主播……巨大流量傍身的同時,話題與爭議也一直不斷:京劇演員上綜藝節目,是不是不務正業?類似的問題背后,其實牽扯出的,是今天京劇應當如何傳播,又該怎樣傳承的話題。

圍繞這些話題,我們與王珮瑜面對面地談了談。

嘉賓:王珮瑜 上海京劇院國家一級演員、中國戲劇梅花獎得主

采訪:錢好 本報記者

十八九歲的時候,我是真正有意識地感覺到了京劇的低谷。大幕拉開,臺下看戲的,比臺上演戲的人還少。這是一種切膚之痛。

記者:今年在央視的綜藝節目《經典詠流傳》里面,你跟虛擬歌手洛天依合作了一首 《但愿人長久》,有人說是看到了傳統與未來的結合。你怎么看待這些合作呢?

王珮瑜: 《經典詠流傳》這個節目,就是用今天的方式來歌頌傳統詩詞,講述千百年前的文化。這跟我做的很多工作是相似的,都是 “老戲新裝”。去年我參加了 《朗讀者》,用京劇念白的方式朗讀了宋詞 《念奴嬌·赤壁懷古》,而今年用唱歌的方式演繹《但愿人長久》,都是通過現代包裝的方式,來推廣傳統文化,推廣京劇。在我們唱歌之后,洛天依也表達了對中國傳統文化的敬重,學唱了 《空城計》。其實最重要的倒不是我跟虛擬歌手洛天依合作這件事,重要的是洛天依有很旺的人氣,吸引了很多很喜歡二次元文化的95后、00后,而我們戲曲的受眾群體,未來不就是這些人么?我想做的,就是讓這些人知道有京劇的存在。

記者:近兩年你參加了許多綜藝節目,包括 《奇葩大會》 《朗讀者》《跨界歌王 2》 《經典詠流傳》 《傳承中國》等等。這些節目幫你吸了很多粉,但也引起了不少爭議。你是怎么考慮的?

王珮瑜:其實上綜藝這件事,是對我的專業本身有幫助的。因為我可以第一時間知道,今天的觀眾要什么。當我不僅僅是為京劇觀眾服務的時候,能夠更清晰地看到,我們未來的工作在哪里。而且我一直在認真篩選節目,選擇適合推廣京劇的。一些非常前沿的現代藝術類的,可能它本身的基因、它的受眾都跟京劇離得比較遠,我就婉拒了。

推廣京劇并不是一蹴而就的事情。在臺下100個人中,有可能90人會成為我的粉絲,成為瑜迷;然后,其中可能有30個人會成為京劇觀眾。所以我們需要慢慢來,分幾步路來走。

首先在力所能及的范圍內,大量網羅我們要的新觀眾。綜藝節目就是撒網,所以我走到哪兒都說 “我是京劇演員王珮瑜”。你要進一步了解我和我的藝術,就得去看我身后的東西。于是就有瑜樂京劇課、喜馬拉雅付費音頻、京劇清音會等等活動,針對性地進行一些引導和普及。再往后,有 “余脈相傳”骨子老戲展演,讓你通過具體的戲來真正走進京劇。如果你來了以后,覺得能啟迪到你的生活,那我做的這一切就有意義。如果你能慢慢認識到,王珮瑜一定不是我的終點,要去了解其他京劇演出,那簡直太好了!

記者:在一段1997年的紀錄片影像中,19歲的你對著鏡頭表達了對京劇越來越小眾化的擔憂,說: “等我有能力的一天,我要讓京劇變得更好!”是怎樣一種境況刺激到了你,讓你決心要作出改變?

王珮瑜:十八九歲的時候,我是真正有意識地感覺到了京劇的低谷。那時候已經有互聯網概念了,很多的新鮮事情在沖擊我們那時候的生活,包括看美劇、韓劇。一次我出去,別人問 “你是干嘛的”,我說 “學京劇的”。人家就一個斜眼, “哎喲——”一聲,言語里面的鄙視是赤裸裸的、非常真實的。我心想,這個世界上不堪的事情那么多,怎么會輪得到京劇?當時我心里的憤怒簡直是不可遏。出于自尊,出于對于我所從事的行業的捍衛,我也想要爭口氣。

當然,有時候大幕拉開,的確會為京劇擔憂:臺下看戲的,比臺上演戲的人還少。當時就覺得,你喜歡戲,我們簡直要對你感恩戴德,死死拉住你的手不能放——這樣的時代,我們都經歷過。這些人如果有些變故,離開這個劇場不看戲了,那我們的觀眾在哪里?這種非常強烈的刺激、打擊,對那時候的我有切膚之痛。其實,靠一己之力撐不起多少來,但那時候會有一種個人英雄主義。現在回想起來,我很感激自己年輕時候那么憤怒過。

今天,很高興我們在不是特別老的年齡,迎來了傳統文化全面復興的時代。當然,回歸也需要給市場足夠的時間,沒關系,我們薪火相傳,王珮瑜老了,底下還有人吶!所以今天我們不斷呼吁更多人喜歡京劇、關注京劇,同時呼吁同行:大家都挺起腰板,你從事的藝術就是最牛的藝術,不用不好意思!只要你的玩意兒好,是金子總會閃光的。

曾經覺得票房好就是對能力的證明,后來意識到票房不是重點,重點是能不能滿足觀眾,讓他們覺得意猶未盡,而且自發地想要推薦給他們的朋友。

記者:一方面你在京劇的營銷方面確實做得非常 “花哨”,但回到劇場,你又是非常傳統的。能不能介紹一下,這幾年你在專業領域做了些什么?

王珮瑜:我不管多忙,每年至少要完成三個傳統骨子老戲的學習和復排。學習的過程非常不容易,老師、資源、時間,都是難題。比如我要學一個戲,唱念、身段、表演、穿戴、舞臺的調度,需要好幾位老師的支持,而所有這些老師都超過80歲了。假如老師今天身體不太好,不想教,也不能強迫人家;或者因為相隔的年歲長了,忘記了,都是常事。

在我二十幾年的從藝道路上,傳承難是遇到的最大的問題。尤其譚余派老生戲,老師少,能學的劇目也很有限。這些年,我向李錫祥、柴俊為老師問藝,學習、復排了 《蘆花河》《朱砂痣》 《南陽關》等幾十年沒被演過的老戲,今年計劃里的有京劇 《汾河灣》 《法門寺》和昆曲 《陰罵曹》,每年至少三部。說實話,當年的老戲要完全一點不變地搬上臺,在今天不太可能。所以我現在學戲并不是一個完全模仿的過程,而是帶著篩選、消化,跟老師共同完成。這個過程充滿樂趣,但當中也有很多澀的感覺——說實話,這可比上節目難多了。不過往往一口澀茶下去,回甘是甜的。所以我永遠跟大家說京劇其實很好玩,京劇的傳承多精美。澀,我來承擔,甜,讓觀眾來體驗。

記者:從2004年開始做以個人名字為品牌的論壇,到嘗試一個人去市場上試水,再到進行 “吉他京劇”等跨界嘗試,然后打造京劇普及的公開課和 “清音會”,你在京劇推廣傳播方面一直在大膽革新。這一路走來,有沒有一些成功的時刻,或是收獲的經驗可以分享?

王珮瑜:我做京劇傳播普及的事已經十幾年了,一直也沒覺得自己成功了,但從一開始就充滿信心。 我覺得自己就是個手工藝人,不斷地打磨,不斷地敲敲打打。不會某一天突然就放下手上的活計,欣賞一桌子的工藝品,覺得已經是勝利了。

做京劇的營銷推廣一開始會很難,因為周圍沒有人可以提供指導。更多還是去參考當代國外的一些劇院管理的經驗,另一方面就是回到梅蘭芳時代,學習當年的經驗。過去的京劇營銷做得非常規范,翻一翻 《齊如山文集》,里面有太多的經驗值得借鑒。今天的京劇做營銷,沒有新招,都是輪回,都是借鑒和學習。

說到收獲到的經驗,曾經我是一個比較喜歡單兵作戰的人,總覺得和別人溝通不如自己做。那時的思維方式也比較窄,覺得票房好,就是對能力的證明。但后來發現,僅僅票房高,又有什么用呢?錢不是最重要的衡量,重要的是通過演出、項目、內容制造,我們收獲了粉絲、資源,和更多的伙伴,這些能為我們未來再做內容、再做推廣,不斷注入新的能量。

其實上節目是我思想轉變比較大的一個體現,因為我意識到,平臺能做到許多個體不能完成的事情,有很多資源都可以為京劇做推廣,何樂而不為呢?所以從一路單兵作戰,到后來覺得應該集合更多人的力量,從只重視票房,到重視整個市場,我認為這是我一個自我迭代、成長的過程。

印象非常深的是,我從2010年開始做清音會,第一場戲,300座的場子,賣得非常累。當年我已經算是京劇界非常有票房號召力的演員了,壓力依然很大。今年4月,我在杭州大劇院辦了一場清音會,一千三四百的座位,座無虛席。所以票房不是重點,重點是能不能滿足這300多或是一千多的觀眾,讓他們覺得意猶未盡,下回還要來,而且自發地想要推薦給他們的朋友。市場是一個部分,平臺、媒體、合作伙伴、自己的造血能力,每個環節都缺一不可。最重要的指標就是你的產品好不好,產品好就是對行業、對個人最好的傳播。

記者:近兩年里,你又多了一個新身份——在喜馬拉雅上當主播,開了100堂 “京劇其實很好玩”的付費課程。能不能做一些介紹呢?

王珮瑜:我從2016年8月開始進駐喜馬拉雅人文藝術頻道,在那以前,是沒有戲曲類的在線音頻課程的。以前很多人送票都不看戲,現在大家愿意花錢購買京劇的音頻節目,這是我非常驕傲的,因為這讓很多人知道:京劇值得付費!或許有一些聽眾可以跟朋友聊天時多個談資,或許有一些人會因此走進京劇劇場,看到其中某處時會說: “這個我知道!瑜老板說過!”真的很高興,覺得自己這時候完全是個小螺絲釘,在為京劇事業助力。

其實做這100期課程的過程中,我非常焦慮。每周兩更,必須出攤。所有內容都不是現成的,為此我都不知道買了多少書,書里的文字也不能照著讀,得消化。做到大概三四十期的時候,我分分鐘熬不下去了。我不唱青衣花臉,但是講課的時候必須把所有這些行當都說進去,不能出錯的。一期課程的時長大概12至20分鐘不等,每一期從開始準備資料,到錄后期,要花去將近八小時,時間成本非常高。而且這一年多時間里我要唱那么多戲,上那么多節目。更關鍵的是,這期間我會不斷否定自己,覺得干嘛要做這事呢?我只是個京劇演員,不是一個專業的京劇講述者,要是做得不好,沒有人會因為我的業余而原諒我。特別焦慮,好在還是熬過來了,覺得很值得。

從去年開始,我的公眾號在陸續推一個叫 “三分鐘京劇小灶”的欄目,一周更新兩到三次,就是把付費音頻課的內容摘一些出來,做成漫畫,用輕松詼諧的形式,讓大家可以 “零門檻”地接觸京劇、了解京劇。有很多出版社來找我,表示想要出版這個連載欄目。所以從電臺音頻,到網絡自媒體上的文字和漫畫,再落到紙質圖書上,這些課程正在不斷迭代出新的內容。

記者:近期有什么新的動向、演出計劃?

王珮瑜: “余脈相傳”骨子老戲展演,到今年是第四季了,從7月唱到12月,一個月一場戲。這已經是我個人的演出品牌,堅持了這么多年,一部分是演老戲,一部分是新學的老戲。我希望通過演出,來產生各種好的創意,讓我們跟今天的觀眾距離更近。已經有很多觀眾看了我的節目,聽了我的講課,聽了清音會,說想要走進劇場看戲。好,那我們就看戲!咱們整個把走近京劇的鏈條給打通。