落在畫紙上的金色童星

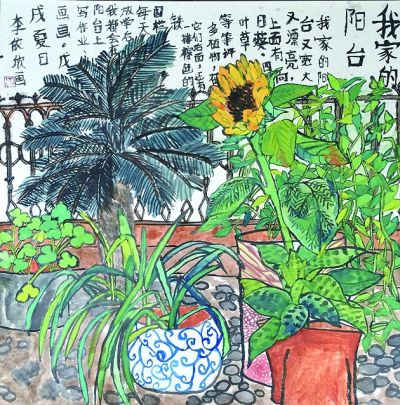

我家的陽臺 李依欣

我家的小貓咪 陳昱蘇

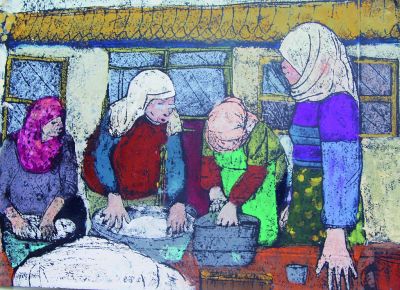

開齋節的日子 陳怡年

粥鋪、五金店、理發屋,各式建筑分布在狹窄蜿蜒的街道旁,抬眼望去,一只如樓房般巨大的粉色金魚飄蕩在半空。繼續前行,眼前變為一片云海,色彩斑斕的城堡坐落白云之上,黃藍或是粉綠相間的格子屋頂也許是魔法師在修建它們時的精心設計。穿過云的樂園,便來到了一顆藍色星球,懸浮的水母、振翅的飛蟲、眨眼的小花無不吸引著你的目光……置身中國國家畫院美術館,若不是展墻上的公共標識和大屏幕滾動播放的宣傳視頻,你可能會以為自己不小心踏進了一個魔幻的童話王國。

暑假期間,2000余幅美術作品在“2018金童星·少兒美術大展”上集中亮相。該展作品征集活動自啟動以來,共收到少兒美術作品43000余幅。從收件到最終評選歷時三個月,由全國知名學者、少兒美育專家組成的評審團最終投選產生“金童星”167人,“最佳作品”1291幅,“優秀作品”1636幅。此次展覽包含全部“金童星”作品和“最佳作品”及部分“優秀作品”,在為市民呈現一個奇幻少兒藝術世界的同時,也為普及藝術知識、推動少兒美育提供了助力。

“我在畫海底世界的時候喜歡在珊瑚和海草叢中畫一個寶箱,里面放滿了我的玩具!”“我最愛家里的小貓,所以要在它身旁的白花瓶上加一顆愛心。”“第一次去動物園就覺得鴕鳥好高,但它們的腿又太細了,怎么撐得住那么大的身體呢?我要畫粗一點的腿才行!”少年兒童單純、敏感的心靈恰能賦予美術作品豐富的細節,一些充滿童趣的“小心思”往往能引人會心一笑。李康瑜在創作作品《海底一游》時,精心描繪了每一只海底生物的鱗片和花紋,淺藍色的氣泡為畫面增添了不少活力。在處理遠景時,小畫家直接用單色平涂覆蓋線條,讓煩瑣的細節藏于背景當中,既保留了豐富的畫面內容,又協調了物象的主次關系。李依欣的作品《我家的陽臺》描繪了生活中的樂趣,陽臺上擺放的蘭草、向日葵等植物生長繁茂卻不失條理,光是一株四葉草便用到了深淺、冷暖不一的七八種綠色,“我家的陽臺又寬大又漂亮……每天放學后我都會在陽臺上寫作業、畫畫”,畫中的這些題字更是單純可愛,如清風撲面。《機械化智慧草原》的作者徐昕卓來自內蒙古,“‘情系草原,大美家鄉’是我們班的小朋友常常創作的主題,主題創作往往更能體現孩子們思維的多元和發散,徐昕卓是班里非常有想象力的學生。”談起獲獎學生的作品,美術老師田靜難掩欣慰。《機械化智慧草原》中,少女頭戴高科技裝備,在齒輪、機械臂的包裹下,每一層的帽身都發揮著各自的作用。整幅作品的構思不僅展現著小畫家豐富的想象力,也寄托了孩子對于未來的美好向往。

此次展出的作品種類繁多、技法豐富、角度新穎。原創類作品直接反映了孩子們的所見所感;臨摹類作品體現了小畫家們對美術先輩名家的景仰,以及在名師畫作基礎上的個性表達。評審團成員們對部分展出畫作進行了細致點評,江蘇省美協常務理事、南京藝術學院教授金捷表示,不少孩子的作品雖然技法稚嫩,但卻值得細細咀嚼。胡庭怡的《蝴蝶》將蝴蝶的形象紋樣圖案化,這是想象力的體現,也是一種思維抽象化的萌發;陳霖的《除害保家》不僅具有一定繪畫難度,更重要的是表達了作者對生存環境的關注;王韻喬的《水墨人物》呈現出一種真正出自兒童手筆的稚拙,讓人感受到對于寫意人物創作的啟示。“一進展廳,我就深受感動。這些琳瑯滿目的作品是中國少年兒童活力和創造力的最好印證。”如中國國家畫院院長楊曉陽所說,中國美術的發展,不僅需要在“高原”上創造“高峰”,也應從根源、從孩子的美育抓起。當今活躍在中國畫壇的很多卓有成就的畫家們,都有初握畫筆亂涂亂畫的童年經歷,這是人類對美的追求的自然流露,發自肺腑,彌足珍貴。

每一個孩子都值得擁有金子般的童年,少年兒童時期是人生最美好的開端,遠大的理想在這里孕育,高尚的情操在這里萌芽,良好的習慣在這里養成,人生的風帆在這里起航。作為中國國家畫院美育研究所所長,談及策劃此次項目的初衷,張曉凌表示,美育對兒童的成長、甚至整個國民性格的塑造是至關緊要的。當今我們的教育體系和社會培訓體系,需要加強對美育的重視程度。美的教育是塑造人的靈魂的教育,無論以后是否從事藝術工作,是否成為畫家,“2018金童星·少兒美術大展”對每一位參與其中的小朋友來說都是一次難忘的記憶和一堂重要的美育課。這些落在畫紙上的金色童星閃爍著星星點點的光芒,正逐漸點亮中國美術的未來。