“王羲之愛用筆”何以長存千年 ——探訪“妙筆之鄉”河南汝陽劉村

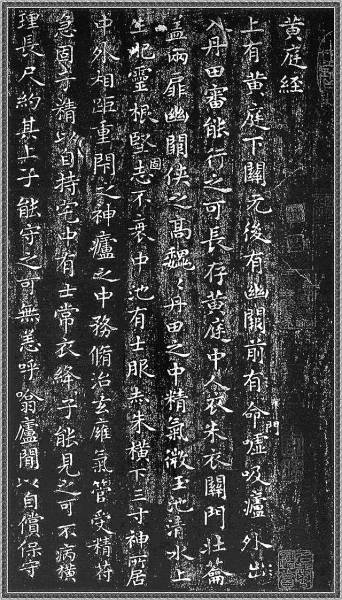

相傳東晉書法家王羲之愛用汝陽劉毛筆,揮灑之間,覺此筆灑脫流暢,婉轉自如,書寫《黃庭經》后連稱“妙筆”。 資料圖片

“文房四寶”筆、墨、紙、硯,是中國傳統文化符號之一,是重要的譜寫歷史的工具,也是推動世界文化發展的重要動力。“文房四寶”,毛筆居首。制筆業的傳承和發展,彰顯了中國文化的發展歷程,承載著厚重的文化內涵。

在河南省項城市,有一個古老村落名為“汝陽劉”村,是聞名遐邇的毛筆制造村。據《項城縣志》記載,汝陽劉毛筆由秦朝大將蒙恬所創,后經其隨從、汝陽劉先人劉寅傳承下來。自此,汝陽劉人便以筆業為生,幾乎家家都出筆工,戶戶會制作毛筆,出現許多制筆世家,代代相傳,有名諱可考的制筆匠人至今已傳了66代,被稱為毛筆文化的“活化石”。

相傳,東晉書法家王羲之愛用汝陽劉毛筆,揮灑之間,覺此筆灑脫流暢,婉轉自如,書寫《黃庭經》后連稱“妙筆、妙筆”。汝陽劉毛筆故有“羲之妙筆”之說,汝陽劉村也因此得名“妙筆之鄉”。

汝陽劉人從古至今尊奉蒙恬為祖師。“文治毫毛安天下,武修長城定太平”,這是鑲嵌在汝陽劉村蒙恬廟大殿門口的朱漆對聯。元至正十四年(1354年),汝陽劉人為祭奠毛筆祖師秦將蒙恬,湊錢在村東頭修建蒙恬廟。民國23年(1934年)重修擴建,并把3月3日(農歷傳為蒙恬誕辰日)定為廟會,隆重紀念,并作為拜師授徒吉日。新中國成立后,為破除迷信將蒙恬塑像和廟碑砸毀,建立汝陽劉小學。院內獨剩清嘉慶十一年(1806年)由制筆藝人劉嵩山栽植的倒栽古槐,枝葉繁茂,巍然屹立,象征制筆藝人愛藝精神與壽槐長存。

“工欲善其事、必先利其器”。“汝陽劉”毛筆精選特定區域的羊毛、狼毫、石獾、漢松尾、紫毫、過冬鼠須等上等原料制作,尖、圓、齊、健,四德俱備,毛筆制作精細,主要工藝流程有分毛—脫脂—去絨—裝毛—齊毛—墊毛—切毛—梳毛—修毛—成頭等128道工藝。成品要軟硬適中。其外飾,尤其是筆桿的裝飾上更極為講究,精工細作,美觀大方。

歷代文人墨客視“汝陽劉”毛筆為文房上等精品。清末、民國時期,汝陽劉制筆人的足跡踏遍全國各地,在各省開設筆莊,較為著名的有文林堂、天孫齋、太和堂等。

新中國成立后,黨和政府非常關心傳統手工業的發展。1950年,汝陽劉村召集4名老藝人成立制筆小組,1955年7月成立毛筆社,從業人員達100人;1958年,孫店公社辦起毛筆廠,1962年國民經濟調整時期,恢復了集體和個體毛筆生產;1969年辦起了“汝陽劉”大隊毛筆廠,從業人員150人,產品暢銷廣州、西安、新疆、哈爾濱等地。十一屆三中全會后,“汝陽劉”一帶的孫店、馮營等村紛紛辦起個體、集體或聯戶的制筆企業,從業人員1450人,年產各種毛筆達1400萬支,年產值70萬元。

汝陽劉毛筆第66代傳承人劉好勤,是目前“汝陽劉”毛筆制作傳承人的杰出代表。劉好勤16歲開始學習、鉆研制筆技藝,迄今已有40余年,汝陽劉毛筆在他的傳承創新中得到進一步發揚光大。劉好勤制筆有一套獨有的絕活:他制的汝陽劉筆,“尖、圓、齊、健”四德兼備。毛頭收攏、鋒穎尖銳、猶如錐狀,運筆可粗可細,筆尖收縱運轉,筆毫鏡鑒自立,著案起落彈性適度,一書一劃經久耐用。

劉好勤2005年成立了項城市汝陽劉筆業有限公司,以“公司+基地+生產專業戶”的發展模式,引導毛筆企業在資金、技術和銷售上給予農戶一定扶持。通過“四統一”,即統一原材料供應、統一技術培訓、統一質量標準、統一市場銷售,實現了企業和農戶的雙贏。在毛筆文化的推廣上,汝陽劉毛筆被商務部命名為“中華老字號”,成為國家禮遇外賓的上等佳品。

目前汝陽劉筆業有限公司年產30萬支中、高檔毛筆,特制“大狼尾”“蓮蓬斗”“羲之妙筆”等中、高端產品成為眾多書畫大師的心儀之物,供不應求,遠銷美國、法國、日本等10多個國家和地區。

往事越千年,筆業一村傳。毛筆制作選擇了汝陽劉,汝陽劉人選擇了制筆業。如今,汝陽劉筆業已邁上了集團化、規模化、品牌化、產業化的發展之路,成為當地文化產業的龍頭產業。