趙致真:讓二維碼飛 ——寫在《播火錄》出版的時候

近兩年,中國人都突然熟悉了一個圖案和符號——二維碼。從政府機關的公務,到街頭攤販的交易,這個“黑質而白章”的神秘小方塊滿天飛。它是“現實和虛擬的通道”,“線上和線下的入口”。如同科幻中的“蟲洞”,讓我們生活的維度隨心穿越,四通八達。

北京出版社新出版的《播火錄》

但4年前,二維碼還沒有大規模“飛入尋常百姓家”。我們在《北京少兒出版社》出版的《神奇科學》中率先用二維碼播出短視頻,取得了意外的成功。這本書目前已再版了6次,發行量達到19萬冊,并獲科技部評選的“全國優秀科普作品”等4個獎項。4年來,書上的二維碼一直穩定可靠,不用注冊登錄任何網站,無需下載任何APP和客戶端,直截了當,掃之即來,一碼歸一碼,從未出現差錯。海外播放也清晰流暢。我在美國曾經送給朋友一本,她還問為什么不翻譯成英語版在全世界發行。

這次出版《播火錄》,更加刻意突出“互聯網+”的功能。掃二維碼觀看的不再是微視頻,而是我們傾力打造的14集“科普大片”,每集都和書中篇目完全對應。還能瀏覽下載1400張珍貴圖片和全部文本。如果保存在手機和平板電腦中,就能當電子書閱讀。也可以通過微信和QQ發到朋友圈。如果說《神奇科學》還是“試驗田”,《播火錄》則算得上我們的“代表作”了,其中的千針萬線和千辛萬苦難以盡述。接下來我們即將出版的《百工探秘》,大約是國內從海外購買電視片,只為在書上用二維碼“播出”的第一家。

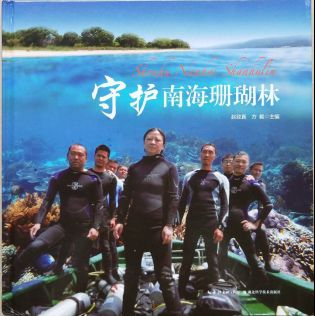

最近,我們《科技之光》2008年北京奧運會前夕攝制的《科技與奧運》,2010年迎接上海世博會攝制的《造物記》,都已經先后再版。當年是文字印成書,視頻出光碟,分道揚鑣,各奔前程。今天卻可以合二而一,“骨肉團圓”了。還有去年拍攝的《守護南海珊瑚林》,剛下熒屏就隨二維碼到書上安家落戶。拿自己的書進行“雜交實驗”,改造書籍的“平面基因”,成了我近年來的一大追求和主要作為。

我從小“敬惜字紙”,崇拜閱讀,家里收藏的萬余冊書是一生最愛的財富。每聽到“紙媒將亡”的論調,便十分抵觸和不屑,但并非出于“盧德主義”的狹隘,也不限于對“紙田墨稼”的懷舊。而是相信書籍一定能順天應時,求變圖存,進化出新的形態。互聯網既然改變了整個世界,圖書哪有抱殘守缺,“幾百年一貫制”的道理呢?我們今天走出幾步,只是投石探路。相信“互聯網+圖書”很快會成為出版物的大宗。而如何通過二維碼,讓“插視”和“插圖”一樣平常,讓大數據顯示讀者的地域分布和年齡文化層次,讓作者、編輯和公眾交流互動,其中的學問沒有止境,呼喚著出版家八仙過海,大展經綸。

《科技之光》已出版的“視頻圖書”

對于我來說,集中精力到紙質書籍上“做電視”,還有特殊的情結。我當初并不是以寫作的姿態躋身科普界的,我的多年心血和半生追求,是在中國為科普電視爭得一席之地。1987年我在《光明日報》發表文章《熒屏,莫讓科學嘆息》,三十一年過去了,放眼今日熒屏,科學豈止“嘆息”,大約幾近“窒息”了。全國電視頻道百倍膨脹,多如牛毛,卻硬是沒有一個科技頻道,中國科協18年前鼎力籌建的“科技電視臺”功虧一簣(這件事今天格外值得認真反思),各地電視臺曾經繁榮的科技欄目所剩無幾,我主持創辦的《科技之光》正瀕臨絕境。今天能乘“互聯網+”的大潮,借二維碼的靈犀,到紙質圖書上另辟蹊徑,發現“新大陸”,尋找新出口,這是科普電視“柳暗花明又一村”的時代機遇。因此,與其說科普電視是來“搭救”圖書的,毋寧說是來“投靠”圖書的,或者至少是和圖書“相濡以沫”,同舟共濟的。《神奇科學》就壓根沒有在任何電視臺播出過。《播火錄》從立項就是以“互聯網+圖書”為出發點和歸宿點。至于電視片《科技與奧運》,如果不到圖書上穿一件二維碼“救生衣”,將會永遠石沉大海了。植根于人類文明最深處的書籍仍然是精神的主食,喧鬧一時的電視熒屏上,也只有最優秀的節目才配出書,并視為“修成正果”。

“走的人多了,也就成了路”,為圖書做電視,到書上看電視,庶幾將成為新的時尚和習慣。懷才抱志、深圖遠算的出版家和電視人,何不聯手放飛浩浩蕩蕩的二維碼,迎接中國圖書的“網絡紀生命大爆發”!

(作者:趙致真,現為中國科技新聞學會副會長,中國科教影視協會副會長,中國作家協會會員,武漢市科教影視協會理事長,中央電視臺大型科教電視欄目“科技之光”主編。)