是神仙打架還是群魔亂舞 ——“射墨”與“放棄控制”:當代書法的焦慮

王冬齡創作大字書法,圖片來自網絡

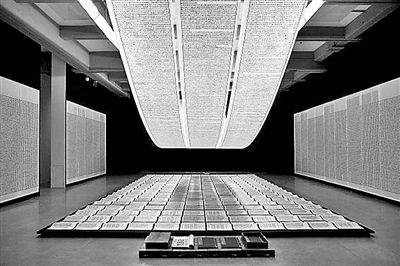

徐冰 《天書》

近期書法家邵巖“射墨”的視頻火遍了朋友圈,他手持裝滿墨汁的針管,跳躍著往豎立一旁的白色宣紙上噴出墨跡,一旁觀眾頻頻叫好。風波過后不久,另一位更有理論功底的書法家張強試圖再度掀起輿論風潮,為當代書法的創新搖旗吶喊。當日,張強接受“北京時間”的電話采訪,采訪錄音與他本人的書法創作過程被制作為短視頻,再次被廣泛傳播。這次采訪著重強調了張強“四川美術學院教授”的名號,以及大英博物館和泰特現代美術館參展的經歷。張強在視頻中談到自己今年5月在倫敦泰特美術館的表演是“中國本土藝術第一次進入世界上最牛的展覽場所”,闡釋自己的當代書法創作“具有行為藝術的特點,但是針對性還是書法”,表達要追求“我們這個時代的書法應該是什么樣子”,以及公眾的不理解源于“大眾視覺文化素養缺失”。

但是,“當代書法”到底從何而來,該如何被理解,又是誰在創作“當代書法”?它與“傳統書法”的距離是什么,又該如何被公眾理解?

誰在寫“現代書法”“當代書法”?

與“現代書法”和“當代書法”對立的是“傳統書法”,或準確地說,以傳統風格創作的書法。一般而言,現代書法(當代書法)力圖和中國的古典書法傳統拉開差距,實現書法的現代化轉型,甚至接搭其他門類的現當代藝術,并做到不僅被中國人理解,亦能被世界所理解。

從事“現代書法”創作的群體基本都來自書法圈,受過長期而系統的傳統書法訓練。實際上,真正心憂書法能否完成現代化轉型的人,往往都有著較好的傳統書法根底——邵巖、張強亦是如此。在現代書法的探索者中,有些人傳統功力深厚。在今天這個傳統書法依舊賣座的背景下,他們固然可以死守古典風格,不斷寫出類似王羲之或是顏真卿的作品,并在此基礎上添加些許個人的特色,但他們不滿于此,不懼“離經叛道”的批評,試圖將書法再往前推進一步,實驗新時代的書法風格。從這個角度而言,無論具體路徑和作品呈現如何,這種突破精神至少是值得正視與肯定的。

在市場與學術內部分化嚴重的今日,自上世紀80年代以來的當代書法圈和當代藝術圈幾乎格格不入。誠然,當代藝術領域有很多涉及書法元素的藝術創作,比如上世紀90年代徐冰解構中國漢字的《天書》和邱志杰解構書法經典的《重復書寫一千遍〈蘭亭序〉》,但是因為他們更多地被認為是當代的觀念藝術家,并不活躍在書法圈,且不長期實踐書法的現代化,所以他們的創作盡管有“現代書法”或“當代書法”的前衛因素,但作為藝術家他們并不會被因此視為當代書法家。

“現代書法”從何而來?

回顧起來,書法現代化絕非空穴來風或一紙妄言,誕生于上世紀80年代之時,它有著十足的思想上的助推力。從文化史和藝術史的視野來看,80年代都是一個“再啟蒙”與各種藝術運動狂飆突進的年代。對西方現代性的肯定廣泛波及藝術界,遂出現了如今廣為人知的“85新潮美術運動”。但較少藝術史家注意到,同樣在1985年,極端體現中國傳統與西方現代的沖撞關系的“現代書法”也登堂入室了。伴隨著美術團體與藝術展覽的勃興,“現代書法首展”在中國美術館開幕,當日“中國現代書畫協會”宣布成立,展覽圖錄的前言開篇刊登王學仲《禮贊現代書法出世》。從此,現代書法的大幕便拉開了。現代書法家們反思近鄰日本書家的創新實踐,思考手島右卿、井上有一“少字數”及其產生的影響;或是望向美國,找尋中國書法和美國抽象表現主義的可能聯系。

若真的算起來,現代書法其實早已走進過西方藝術的“殿堂”,盡管時常搭著傳統書法這一國粹一并展覽。很可惜,這些展覽并未引起太多公眾輿論或是學術關注。這也進一步折射出,一方面傳統文化的推廣道阻且長;另一方面,經過現代轉型的傳統文化也不容易為當代藝術世界貢獻靈感與力量。其原因不難想象,經傳統孕育出來的文化形式往往具有地方特色,在向世界推廣時,自然免不了文化區隔的障礙;同時,若為了更方便說“世界話語”而對傳統進行現代化改造,盡管理解的人可能變多了,但是同質化嚴重,文化內核的特殊性反倒失去了,進而變得普通甚至平庸。從這個角度而言,很多對西方理論和西方藝術亦步亦趨的現代書法,既難以獲得西方的肯定,又難以得到本土傳統書法家及普通愛好者的體認。

書法現代化的具體實踐

早期的現代書法實驗中,“抽象”作品甚多,表現在把漢字還原為其象形的母體,附以油彩。比如說把“象”字寫得像大象,“魚”字寫得像小魚。但是,主體的漢字演變并非基于象形,因此,再將漢字復原為原始形象的所謂現代書法,實際上是后人毫無依據的臆想——即便在80年代,便有書法批評家痛斥這種方式為“鬼畫符”。書法史家白謙慎更是在那時便一眼看穿,指出其“欲變而不知變”。事實上,這種“鬼畫符”如今仍然充斥大街小巷,在旅游紀念品商店屢屢見到;“欲變而不知變”的創作仍游走于江湖。

“行為藝術”書法恐怕是21世紀以來書法創作的熱潮,隨著錄像藝術和社會奇觀的盛行,書法不再僅僅關乎作品呈現,而多將(夸張的)創作過程納入作品的一部分,呈獻給愛好熱鬧的觀眾們。同類創作遠遠不僅限于邵巖的“針管書法”和張強的“放棄控制”。傳統功力深厚的老輩書法家王冬齡致力于“現代書法”的創作許久,也長期浸淫于頗具行為藝術特點的、調動全身的大字書寫,雖爭議不斷,但在藝術界已頗具影響;而實驗性和表演性俱佳的書法家曾翔,憑借著創作時哇哇大叫的激情,早已是這一波“邵巖”熱之前的當代書法界網紅。

在“抽象”“行為藝術”等現代書法的具體實踐中,共通之處在于找尋書法的落腳點,即論證它們為何是書法。各類門派或變體,從“現代書法”到“后現代書法”,從“書法主義”到“學院派書法”,從“新古典主義”到“女性書法”,從“流行書風”到“民間書法”,雖各有其定義,自有其講法,但不變的是對書法這一明確落腳點的根本確認,以及對書法現代化的熱忱追求。“抽象”者認為,自己的“鬼畫符”是漢字的演變,而漢字無疑是書法的要素;而“行為藝術”的創作者,亦有其學術落腳點,即認為“書寫性”是書法的本質,故而在行動中實現書寫的動作,便是當代書法。所以,采訪中張強解釋自己作品的時候說,作品有“行為藝術的特點,但是針對性還是書法”,并非天方夜譚。不過,對比王冬齡和曾翔的創作,他們二人都以漢字為基礎,且需要處理書法創作過程中的情緒、時間與空間等因素,無疑“更加書法”一點。

當代書法的焦慮

可見,直至今日,關于當代書法的認同仍很少共識,書法的本質問題仍然沒有解決,當代書法落腳于何處亦爭論不斷。輿論中也出現巨大的割裂:只強調書法傳統的大眾和書法家不認可書法現代化的實踐,而另一邊的實踐者也偶爾站出來斥責別人不懂“現代書法”或是“當代書法”。客觀而言,對于當代的書法是應該保持傳統遺風還是突破創新,以及在哪種維度上進一步突破,不同人自有不同意見。但是一個基本的認同是:我們不應該否認任何試圖在藝術領域進行創新的嘗試。但進一步而言,創新是否都是真誠的,是否是有理有據的,是否真的啟發思想、開闊視野?這在藝術批評中要因人而異、因事而異。

如果說現代書法的發展邏輯讓我們或多或少能理解書法發展與突破的歷史沿革,以及其中的被迫性和主動性,那么轉眼觀察當代,我們更應意識到,正是這個短視頻稱霸天下的媒體時代,才使得“邵巖”們、“張強”們的書法行為被無限放大。激進的輿論調侃與嘲笑諷刺的大潮下,當代書法的嚴肅探索與持續推進同樣被妖魔化,被“一視同仁”地歸為對書法傳統的污蔑與褻瀆。但是,這對悶頭探索的當代書法家們,是否又太不公平了?

當看到邵巖不用毛筆而用針管、張強用了毛筆卻放棄控制時,習慣傳統書法的觀眾已經心生不滿;再加上邵巖創作時的蹦蹦跳跳與咋咋呼呼,張強在女人身體上貌似不敬的肆意書寫,更讓人懷疑這不過是用來嘩眾取寵的鬧劇。但是,這些個例絕無法代表當代書法的面貌,盡管也提示著書法領域內生的需求與挑戰。從需求而言,書法現代化在當代書法的創作中是自80年代便萌生出的動力與責任,是多數有時代意識的書法家努力探尋的。盡管這其中夾雜著西方的影響和走向世界的野心,但在近40年的實踐中,亦產生出不少本土的實際問題。從挑戰而言,書法在現代化過程中可以保守什么、可以丟棄什么,幾乎是無法解決的難題。書法到底是關乎文字,還是關乎毛筆;到底是關乎書寫的過程,還是關乎一種精神?我們到底能打破它的多少重本質,仍能依然堅持聲稱這種突破是在“當代書法”的允許范疇內進行的?進一步而言,如果書法的現代化轉型面臨此類問題,在當代,其他的傳統藝術門類何嘗不也是如此?

這些問題集中于看似滑稽的當代書法表演中。再審各種當代書法創作的視頻,不禁會想:人是復雜的,隱匿于作品背后的藝術家也是復雜的——我們難以知道,他們通過行為表達出的夸張、憤怒與狂叫,到底是當代書法創作過程中內心真實的痛苦掙扎,還是為了曝光量與點擊量的嘩眾取寵?但無論如何,我們通過這些表象,足以洞察矛盾深處當代書法的焦躁與憂慮。