張安治“藝道尋真”

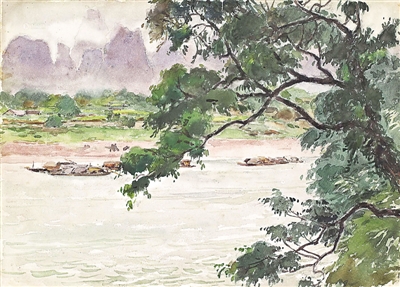

漓江雨 張安治

“藝道尋真——張安治的藝術人生”日前在中國美術館開展。展覽分“真中之夢”“夢中之真”“學人·文心”三部分,展出了張安治的油畫、國畫、素描、速寫、粉畫、水彩、書法等作品139件。據悉,該展是“文化和旅游部2018年國家美術作品收藏與捐贈項目”,同時也是“中國美術館捐贈與收藏系列展”之一。

張安治 (1911-1990年),江蘇揚州人,集書畫創作、詩詞寫作與美術史論研究于一身,曾師從徐悲鴻、潘玉良、蔡任達等人。他的作品詩畫相承,凸顯意象之美。在美術史論研究上,他比較中西文化,從實踐角度對畫論、畫作及美術現象進行學術梳理,成績斐然。

中西融合是張安治所處時代最顯著的文化特征。他所接受的學院教育和在中西藝術系統之間的游歷,使他以開放的姿態放眼世界,在借鑒與融合中,達到中西藝術的互融。他在水墨畫中承襲徐悲鴻的現實主義風格,將西畫的寫實因素融入中國水墨畫的創作中,在書法用筆的線性之間增加了體積、光影、色彩的表現,拓展了傳統水墨的表現力。在油畫、水彩及粉畫創作中,張安治又穿插進東方審美元素以及寫意手法、線造型,探索西畫的中國化。

策展人鄧鋒介紹說,“藝道尋真”的“真”體現了張安治對藝術的真誠追求,更是對時代的真實反映。張安治一生輾轉各處,留下寫生足跡,水彩畫、水墨畫、素描等,用不同形式把各種鮮活的場景記錄下來。他積極響應徐悲鴻提出的“畫隨時代、藝為人生”的藝術主張,抗戰時期《群力》《后羿射日》《萬眾一心》等作品表現出他救亡圖存的決心。中華人民共和國成立后,他的畫筆轉向表現時代的新氣象。中國美術館館長吳為山認為,張安治的藝術人生不僅展現了中國近現代美術史的發展,更是20世紀波瀾壯闊的社會現實的映照。“他將對民族文化的熱愛、對社會民生的關注、對祖國山河的摯愛、對時代的激情融入到創作之中。”