文古籍修復師楊利群——復活歷史的“面糊匠”

楊利群(左一)正在教授學員人工紙漿修復法。鄭海鷗攝

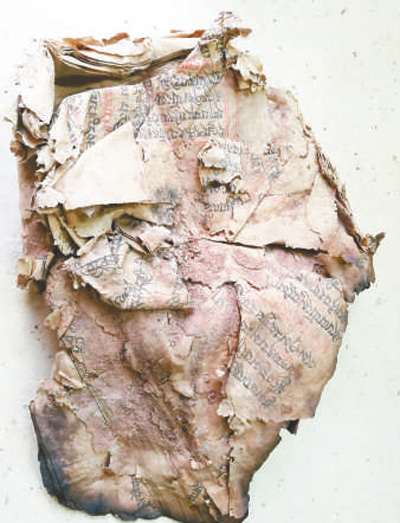

未修復的納格拉洞藏經。 鄭海鷗攝

處于修復過程中的納格拉洞藏經。 鄭海鷗攝

7月13日,是云南省古籍保護中心舉行的第五次藏文古籍修復技術培訓的最后一天,41名來自5個省區市的學員和往常一樣準時來到教室。面對破損古籍,學員們一個個小心翼翼。大家不時向導師“楊老師”發問具體方法技巧,楊老師耐心細致,手把手演示,時間在手指間流走,不少破損古籍逐漸“重見天日”。

這位楊老師,就是國家級古籍修復技藝傳習中心云南傳習所導師、云南省古籍修復專家楊利群,他已從事漢文文獻修復、古書畫裝裱40余年。他衣著樸素,外表無華,對手下要修復的古籍卻很在意、很嚴苛、很細致。如今他雖已退休,但每天仍準時出現在圖書館,修復、教學、研究,一工作就是一整天。2014年,他在全國開創性地提出對藏文古籍文獻修復的探索,到目前為止,已經修復了“納格拉洞藏經”1800余葉(包括殘葉),使這批在納格拉洞發掘的藏文古籍重獲新生。

楊利群生長在一個古籍修復世家。“我十幾歲就跟隨父親裝裱字畫、學習古字畫修復。1979年進入圖書館古籍部,一直工作到現在。一輩子也就會做這么一件事。”楊利群戲稱自己就是個“面糊匠”,不過誰都知道,這個“面糊匠”對中國古籍修復的重要性。

完善方案,破解難題

2010年,云南迪慶藏族自治州圖書館民間古籍考察組從一名采藥人口中得知,距離香格里拉縣100多公里的一個洞穴內有一些藏文經書。考察組迅速行動,歷經艱辛發掘出藏文經書12種、2009葉,入藏迪慶州圖書館,后將其稱為“納格拉洞藏經”。

“我們得知迪慶州圖書館發掘出這批藏經后,馬上前往。當時藏經被裝在紙箱里,堆放在庫房,打開紙箱,藏經大多破爛不堪,要么完全粘連在一起如同磚石,要么就殘破不堪,大部分都有火燒的痕跡,和泥土雜糅在一起。狀況堪憂,急需搶救性修復。”回憶起當時的情景,云南省圖書館館長王水喬慨嘆,“還好我們趕到了。”

“然而,當時全國還沒有類似藏文古籍修復的先例,都認為‘條件不成熟,先放一放’。”楊利群說。

楊利群徹夜難眠,反復思考修復方案。他找到專家和領導,說:“藏文古籍和漢文古籍一樣有不少相通之處,我摸索摸索,肯定能修,我有這個自信。”

反復商討過后,他和專家們共同商討出了一個初步方案,確立了按照原貌、不作裝幀、整舊如舊、最小干預等原則,并確保所有的修復材料都可去除、過程可逆。

楊利群便信心滿滿卻也小心翼翼地探索起修復的具體事宜來,“古籍修復的具體情況復雜,一定不能被經驗所惑,走入誤區。要大膽嘗試,小心處理。”

修復還沒開始,棘手的問題就出現了,納格拉洞藏經修復竟然找不到合適的補紙。楊利群對記者說,“目前來看,民族古籍修復難度最大的當數藏文古籍,傳統用于抄寫經文的藏紙多加入天然植物原料,韌性強、防蟲蛀,可這一傳統造紙技藝如今已很少流傳使用。”

云南省圖書館古籍保護中心開始了漫長的尋紙路。他們遍訪貴州丹寨、安徽潛山、福建姑田、西藏尼木等地調查造紙情況,“考察了個遍,也沒有找到與納格拉洞藏經類似的古藏紙。”

來來回回,經過對比研究,楊利群設想“將在安徽定制的顏色接近的構皮紙作為基本用紙,再將狼毒草根部搗碎,提取原液加入補書所用的紙漿中,是否可行?”反復試驗之后,這套創新性修復方案被證明是可行的。

“納格拉洞藏經多數是雙面書寫,這與傳統的漢文古籍不一樣,在修補的時候需要兼顧正反面,這也是修復過程中面臨的一大難題。”實踐中,楊利群將難題一個個破解,修復效果良好。

修補古籍,守護文明

古籍修復考驗手上功力,更考驗心力。對板結成“磚塊”的古籍,修復的第一步是澆洗。用開水澆在書磚上,使其軟化,然后將古籍用毛巾包裹,在盆內浸泡。浸泡24小時以上后,才能用鑷子一層一層小心揭開書葉,不能揭開的,還需要進一步浸泡。此后就按照古籍的破損程度選擇修復方法。

培訓班上,楊利群傳授了他獨創的人工紙漿補書法:將混合紙漿均勻地澆于書葉的缺損處,不斷用鑷子調整紙漿的厚度、勻度,然后進行按壓、晾曬。學員們三五人一組,耐心細致地操作。

楊利群說,人工紙漿補書其實已經超過了修復本身,而是把造紙的后半程“抄紙”用到了修復上,“從而讓補紙和原紙充分結合,讓古籍更為強韌,確保修復質量”。

當前,科學技術高速發展,紙張的斷代、酸堿度的分析、顏料和色彩的識別,都比手工來得簡便甚至準確。“對比來講,手工修復土、笨,得一點點摸索”,不過楊利群也體會到,不管科技如何先進,手工修復的許多細節是無法替代的,“比如人工紙漿法,依靠機器是萬萬不行的。當然,我也設想以后能夠將先進的現代技術和古老的手工技藝相結合,干到老、學到老,共同讓修復更完美。”

“古籍修復不單單是把一葉葉古籍補好了、修好了,更在于一段歷史、一段文明的守護,所以我任何時候都不敢懈怠。”楊利群不善言辭,不過說起一輩子從事的事業,便有說不完的話。

據專家對“納格拉洞藏經”內容進行辨識整理初步認定,這批深藏洞中的藏經主要涉及《丹珠爾》大藏經、民間僧人法事記錄等,為深入研究云南藏文化奠定了基礎。

談到理想,楊利群不假思索,“當然是繼續傳承這門老手藝,盡可能多地培養修復人才,一直到自己干不動了、教不動了為止,讓他們挑起大梁、獨當一面,成為專家,共同修復更多珍貴古籍。要是再不加把勁、努把力,等到古籍都‘廢了’‘拿不起來了’,民族文化流失了,那就遺憾大了。”

傳承技藝,復活遺產

云南是我國少數民族古籍大省,各類古籍存量逾百萬冊。長期以來,大批古籍分藏于各地圖書館、博物館、寺廟,有些長期散落民間,飽經歲月侵蝕,亟待搶救性修復。為破解古籍修復人才稀缺困境,2012年開始,云南省古籍保護中心實施了古籍修復志愿服務項目,廣泛吸納高校、基層圖書館等機構古籍修復人才。“年齡最小的20多歲,最大的比我退休還早。這說明古籍修復是有吸引力的,對此我很欣慰。”楊利群說。

培訓啟動以來,分期、分批組織古籍修復志愿者深入各地開展少數民族古籍調研,同時采取面對面教授、手把手輔導、集中培訓、師帶徒跟班培訓等方式,組織志愿者研究并開展彝、藏民族古籍修復工作。楊利群32歲的女兒楊璐源也加入到傳承中,楊璐源說,“我很喜歡,也很自豪。”

來自內蒙古圖書館的學員李磊說,“在古籍修復過程中感覺時間過得很快,安靜又充實,歷史在自己手中復活,神奇又有成就感。”李磊今年34歲,他表示已經愛上了這門手上技藝,“就想一輩子能夠從事下去”。看著這些學生,楊利群仿佛看到了幾十年前的自己,而他們,顯然已經構成了中國少數民族古籍修復的希望。

楊利群不僅把功夫花在古籍修復和人才培養上,還以為,古籍修復的社會普及同樣重要。在今年6月份舉行的第五屆中國—南亞博覽會上,云南省圖書館舉辦了“古籍修復技藝現場觀摩體驗”活動,楊利群手把手與公眾互動,讓參觀者“零距離”接觸修舊如舊的古籍修復技藝,與文物隔空對話。

王水喬說,“古籍保護需要公眾共同關注、共同參與,匯聚起全社會的力量,將極大地推動我們的工作,也是優秀傳統文化傳承的重要方面”。

在楊利群的培養下,云南省已經有30多名可以獨立開展工作的古籍修復師,這為接下來的東巴經、傣文古籍、貝葉經等珍貴古籍修復奠定了堅實基礎,王水喬說,“我們希望通過努力,讓少數民族古籍修復這一古老技藝和少數民族古籍這一珍貴遺產,都得到傳承和光大。”