《開成石經(jīng)》:西安碑林的鎮(zhèn)館之寶

《開成石經(jīng)》展室東北角。

《開成石經(jīng)》陳列室。

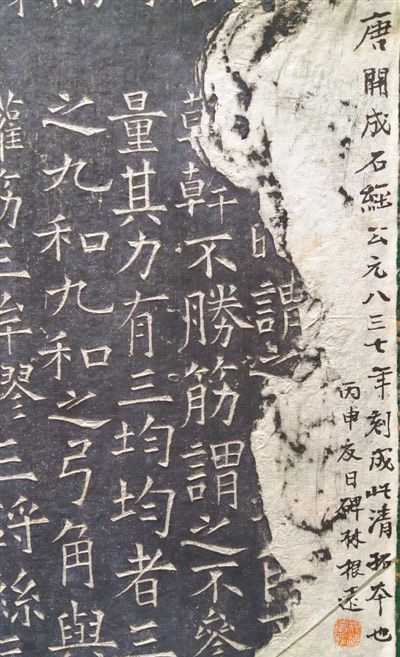

《開成石經(jīng)》清拓局部。

近期關(guān)于西安碑林所藏唐代《開成石經(jīng)》的搬遷問題成為社會關(guān)注的熱點。《開成石經(jīng)》在儒家經(jīng)典形成歷史、文化傳播、碑林創(chuàng)建諸方面有何重要價值?為何它的移動會牽引如此多人的目光?

中國古代刻經(jīng)活動的代表

中國古代刻經(jīng)肇始于《熹平石經(jīng)》。東漢時,學界領(lǐng)袖、書法大家蔡邕在熹平四年(175年),奏求正定《六經(jīng)》文字。凡刻《詩》《書》《易》《春秋》《公羊傳》《儀禮》《論語》7經(jīng)46石。可嘆《熹平石經(jīng)》生不逢時,迭經(jīng)天災(zāi)人禍,400年后至唐人注意搜集《熹平石經(jīng)》時,已是十不存一。殘石分藏洛陽博物館、西安碑林及北京圖書館。

為了增刊古文經(jīng)以補《熹平石經(jīng)》之不足,三國曹魏正始二年(241年),《正始石經(jīng)》刻于魏都洛陽南郊太學講堂西側(cè)。石經(jīng)凡35碑,用篆文、古文、隸書3種字體書寫,故又名《三體石經(jīng)》。它與《熹平石經(jīng)》一樣歷經(jīng)磨難,遭兵燹屢遷移,唐貞觀初,魏征悉心收集三體石經(jīng),僅得十數(shù)段。武則天時,殘存石經(jīng)又回到它的故鄉(xiāng)洛陽。1922年出土的一塊殘石也被盜賣者鑿為兩半,一半存中國國家博物館,一半存河南洛陽博物館。從這個意義上講,作為中國古代第三次刊刻之儒家石經(jīng),唐后期的《開成石經(jīng)》的完整保存是多么可貴。

唐文宗大和四年(830年),工部侍郎兼充翰林侍講學士鄭覃上奏唐文宗:“經(jīng)籍訛謬,博士相沿,難為改正,請召宿儒奧學,校定六籍,準后漢故事,勒石于太學,永代作則,以正其闕。”獲準。項目真正啟動在大和七年十二月,即834年1月。開成二年即公元837年9月26日完成,“開成二年丁巳歲月次于玄日維丁亥”15字被最后鐫刻在石經(jīng)之末,《開成石經(jīng)》這一中國文化史上最為宏大的工程正式竣工。

《開成石經(jīng)》依次計有《周易》《尚書》《詩經(jīng)》《周禮》《儀禮》《禮記》《春秋左氏傳》《春秋公羊傳》《春秋谷梁傳》《孝經(jīng)》《論語》《爾雅》等12種儒家經(jīng)書,另有《五經(jīng)文字》《九經(jīng)字樣》附于《春秋左傳》之末。共刻114塊碑石,每石兩面刻,每碑上下分為8段,每段中每行刻10字。共刻經(jīng)文650252字。碑石高約2.16米,面寬71—97厘米不等。

石經(jīng)刊成后,原立于務(wù)本坊國子監(jiān)內(nèi),經(jīng)過3次搬遷,于北宋崇寧二年(1103年)連同李隆基所書《石臺孝經(jīng)》、顏真卿《顏氏家廟碑》、褚遂良《孟法師碑》、柳公權(quán)《玄秘塔碑》等書法名碑搬至現(xiàn)址,即現(xiàn)孔廟,也是今西安碑林所在地,從此再也沒有移動過,距今已915年。

《開成石經(jīng)》的重要價值

西安碑林在中國古代文化史、藝術(shù)史上無與倫比的地位是毋庸置疑的。作為西安碑林最早的“原住民”之一,《開成石經(jīng)》的價值也是不可估量的,它完整保存了迄今所見儒經(jīng)的最早版本,完善了儒家經(jīng)典核心的內(nèi)容框架,堪稱中華文化的原典。

例如,《尚書》是我國現(xiàn)存最早的一部史書。《尚書》的版本現(xiàn)存最早的就是唐《開成石經(jīng)》本,它是后來一切《尚書》版刻本之祖。《爾雅》初成于戰(zhàn)國末年,到西漢已經(jīng)全面修訂成稿,是古代文人儒生們讀經(jīng)、通經(jīng)的重要工具書。唐初以科舉取士,定《五經(jīng)正義》為科舉標準,不久以《周禮》《儀禮》《禮記》《左傳》《公羊傳》《谷梁傳》《易》《書》《詩經(jīng)》《論語》《孝經(jīng)》為十一經(jīng),到唐文宗開成二年,又加《爾雅》為十二經(jīng)。因而從某種意義上說是《開成石經(jīng)》成就了《爾雅》的儒家經(jīng)典地位。

《開成石經(jīng)》是經(jīng)過幾代人研究校勘核定的經(jīng)典。唐大歷十年(775年),名儒張參主持勘定五經(jīng)壁本,大和(827—835年)之初再修《五經(jīng)壁本》,易土壁為木板。待木板《五經(jīng)壁本》化身“石壁九經(jīng)”即《開成石經(jīng)》前,鄭覃再次組織“校定九經(jīng)文字”。石經(jīng)既成,人們稱贊:“群經(jīng)是正,視漢《熹平》,蓋無愧焉。”

經(jīng)日本學者研究,《開成石經(jīng)》中《論語》有5個異體字,異體字率為0.03%。《周易》有異體字43個,異體字率為0.18%。《孝經(jīng)》竟然為零。而初唐寫本《今西妙法蓮華經(jīng)卷五》有28個異體字,異體字率為0.64%。初唐寫本《漢書·揚雄傳》有異體字206個,異體字率為4.57%。就石刻墓志而言,隋唐五代石刻楷書總體異體字比例約在20%,竟是《開成石經(jīng)》異體字率的百倍以上。由此可見,《開成石經(jīng)》是對儒家文獻以及中國漢字的極為嚴格而成功的一次標準化。

不可移動文物保護的重要案例

此后900多年中,西安碑林的藏石不斷增加,碑林建筑也代有修葺,《開成石經(jīng)》體量如此巨大,又是如此獨特和重要,歷朝歷代對它的保護從未中斷。

金元時期,對碑林、府學與文廟的整修共12次,其中針對碑林的整修有3次。在記事碑刻中雖未明確提及對《開成石經(jīng)》所做的維護,但石經(jīng)作為碑林主體,理應(yīng)得到不同程度的修繕。

明嘉靖三十四年(1556年),陜西華州發(fā)生罕見的特大地震,即關(guān)中大地震,震級達到了8.5級,幾乎沒有任何防震保護措施的《開成石經(jīng)》114石中,折斷者有40石,未斷者也傷痕累累,令人痛惜。明萬歷十六年(1588年),人們對《開成石經(jīng)》進行了簡單的扶正和修繕,并將損泐的文字補刻并置于石經(jīng)之側(cè)。

1936年冬天,任職于北平中國營造學社的建筑學家梁思成來到陜西,對整修西安碑林工程進行具體指導,在建筑設(shè)計和碑石排列等方面提出了寶貴意見。根據(jù)梁思成的意見,存放《開成石經(jīng)》的第二陳列室(現(xiàn)碑林一室)由原來的正面九間改為正面歇山式十一開間,增強了展室建筑的穩(wěn)定性。梁思成還親自設(shè)計了“鋼筋混凝土加梁柱”的保護方案。這項加固方案的具體做法,是將石經(jīng)碑首全部拆除,用鋼板夾于碑石上端,然后在其上加鋼筋水泥橫梁,6或3塊碑石之間加一鋼筋水泥立柱。經(jīng)過這樣加固的114塊《開成石經(jīng)》,就連成一個整體,如同三國時期赤壁之戰(zhàn)中緊緊綁在一起的小船,最大限度地減少了波動中分散造成的損傷。在此基礎(chǔ)上,為了進一步增加《開成石經(jīng)》整體的穩(wěn)定性,還將114石分為4段,并將其中兩段最長的石經(jīng)設(shè)計成直拐角佇立,如支撐腿一般。

這些防震保護措施,在現(xiàn)碑林《開成石經(jīng)》陳列室依然可以一覽無遺。《開成石經(jīng)》經(jīng)其加固至今毫發(fā)未損,這充分證明了梁思成設(shè)計的防震方案是有效的,是有其科學價值和歷史價值的,它和《開成石經(jīng)》已經(jīng)成為有機組成部分,成為中國不可移動文物保護的重要實物見證。

915年來,《開成石經(jīng)》與碑林的歷史相伴隨,早已成為不可分割、傳承有序的景觀組合,我們應(yīng)給予它充分的尊重。