36年前推出中國第一部小劇場話劇,震撼性啟蒙影響至今—— 林兆華:戲劇變革的“絕對信號”

林兆華。本報記者 李繼輝攝

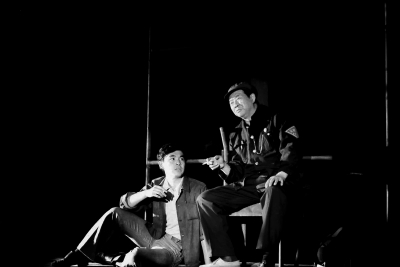

《絕對信號》劇照。供圖/北京人藝

鼓樓附近,胡同深處,82歲的著名導演林兆華每天的日常生活就是跟妻子何炳珠一起,去附近的什剎海遛遛彎兒,在家看看書,家里的電視總開著,但是只有影兒沒有聲兒。與他廝守了大半輩子的舞臺離他越來越遠,進劇場看戲成了頗為難得的事兒。

對于36年前,因為他的一部戲而引發的那場戲劇變革,他揮揮手,“過去的就讓它過去吧!”然而,作為歷史的一部分,林兆華和他的《絕對信號》注定不會被忘記。

歐洲初識小劇場

原來戲還能這么演?

上世紀八十年代初,剛剛從十年浩劫中緩過勁兒來的中國戲劇處于一種空前活躍的狀態。北京人藝尤其如此,藝術家們恢復傳統優秀劇目,尋找被丟失的北京人藝演劇風格。如今令人高山仰止的老藝術家們,當時正值中年,創作力旺盛,劇院的每個排練廳里都是人。

1980年年底,北京人藝《茶館》前往歐洲巡演。在法國演出時,當地主辦方邀請大伙兒去看了兩場小劇場戲劇。小劇場里那種演員呼之即來,揮之即去的時空轉換,令大家感受到前所未有的戲劇魅力。

雖然已經過去了近40年,演員叢林至今依然印象深刻。“那是我們第一次看到小劇場戲,當時都有點兒傻了,劇場里中間一個方臺,三面都是觀眾,演出還沒開始,舞臺上就有一個演員坐在上面吃面包,沒有開演鈴聲,演員就直接開始演戲了。”趁著巡演,大家又看了十多部小劇場的戲。新鮮的舞臺呈現和自然的表演方式都給了大家很大的沖擊。于是之也覺得這種形式很有意思,表示北京人藝今后也可以嘗試小劇場。

如今被國內戲劇界尊稱為“大導”的林兆華,當時46歲,還是一個剛剛從演員轉行的新人導演。1982年4月,鼓勵創作的京滬導演會議舉行,林兆華作為年輕導演參加。會議上,上海知名戲劇導演胡偉民提出了戲劇革命的三個口號,“東張西望、得意忘形、無法無天”。會議結束后,林兆華說,他要排一出新戲,劇名還沒定。

那是編劇劉會遠拿來的,一個以待業青年為主角的劇本雛形,林兆華一聽就很感興趣。但當時待業青年還是一個比較敏感的社會問題,劇中的待業青年又預謀犯罪,肯定沒法兒搬上舞臺。林兆華想出了一個“老車長拯救失足青年”的主題,讓這個戲變得積極了許多,通過了劇院的審查,這個劇本就是《絕對信號》。

手電筒當追光

一次未被列入生產計劃的嘗試

今天回頭看,《絕對信號》其實還很傳統——失業青年黑子跟少女蜜蜂相愛,但沒錢結婚,車匪與他密謀盜車,他們登上了由黑子的同學小號任見習車長的一節守車(掛在貨車尾部,運轉車長乘坐的工作車),蜜蜂碰巧也搭了這趟車。于是,在車廂這個有限的空間內,圍繞黑子、小號、蜜蜂之間的關系,以及老車長與車匪的較量,展開了激烈的矛盾沖突。最后黑子猛然醒悟,在與車匪的搏斗中倒下。

與以往最大的不同是形式,《絕對信號》的劇本里包含了三個空間:現實的空間、回憶的空間、想象的空間。把這三個空間同時在舞臺上表現出來,在以前的中國戲劇舞臺上還從未嘗試過。

只是,這次嘗試并沒有引起太大重視,甚至沒有被列入當年的劇院生產計劃。

沒有錢,林兆華找到了當時正好沒戲演的譚宗堯和剛從人藝學員班畢業的尚麗娟、肖鵬、叢林。學員班的老師林連昆也過來和年輕演員一起湊熱鬧。

沒有地方,他們就在劇院四樓,一個閑置的練功房里排練;擔任舞臺設計的黃清澤找來劇院沒用的燈光箱子,十幾個箱子壘起來,上面用木頭條釘出框架,就是守車;練功房沒有舞臺燈光,就用照明燈,需要追光的時候就用手電筒……叢林說,后來許多觀眾看著新奇的地方,其實都是就合練功房條件設計的。

“搞藝術的總得有所追求,總是老套子排著沒勁,演的也沒味兒。”林兆華想整點兒幺蛾子。

故事發生在火車的守車上,劇組成員就一趟一趟地從北京站坐貨車到張家口體驗生活,往返都坐在黑漆漆的守車里。永定門外有個貨場,停著幾百輛守車,林兆華干脆帶大家到那兒去排戲,排練的時候周圍還有貨場的工人盯著他們看。

對這個戲格外上心的林兆華,不僅白天在劇院給大家放貨車進山洞的聲音,晚上回到家,還得聽著音樂,坐在自己家三屜桌底下,體會劇中角色感受。

讓人沉默的“怪味兒豆”

引發意想不到的熱議與關注

在排練中,林兆華要求演員要更真實自然地生活在舞臺上,克服一切虛假和造作的表演,達到不露痕跡的表演效果。

劇中老車長有一段頗有哲理的臺詞,林連昆認為應該說的舞臺感強些,林兆華打斷他,認為那樣就不夠生活了。后來林連昆也總結出了方法,“當你作為一段臺詞去準備的時候,就很容易表演臺詞,而失去了說話的生活氣息。在排練過程中,我根本不考慮這段話應該怎么說,而是像生活中一樣,想怎么說就怎么說。”

這種真實是以前話劇演出中從未有過的,大家到底能不能接受?林兆華心里也沒有底兒。

劇院藝委會審查時大家都很緊張。練功廳里的燈被關上了,每個角色上臺包里都裝著手電筒,演出的時候把手電筒放在下面就是腳光,所有的追光也都是由林兆華或是沒戲的演員用手電筒來完成的。

全劇沒有分場次,演員身上穿的服裝也都是自己的。演出過程中,觀眾能感覺得到演員略顯粗重的呼吸,而演員也能感受到觀眾的目光緊盯著自己。

演出結束后,排練廳里的燈開了。但是藝委會成員們左看右看都不說話,劇組主創們心里也沒底兒了,“到底行不行啊?”所有人心里焦慮地問。

過了幾分鐘,現場行政級別最高的老演員田沖終于說話了,“我看吧……這個東西現在只能算是怪味兒豆……可以說觀眾咸的吃多了,來點酸的也行……”但最終并沒有人說這戲到底能不能演。

不過,就是從這個排練廳開始,這枚見所未見的“怪味兒豆”引起了越來越多的關注。劇院內部的人看完了,一些同行聽說人藝在排練廳演戲也趕過來看。后來演出場地,從排練廳里搬到人藝四樓的宴會廳,舞臺設在觀眾席里。有時候演員步子邁大一點就能碰到觀眾的腿,有一次演員踩空了,摔倒在觀眾身上,說了聲“對不起”又接著演。

大部分時候,人們看完還都是沉默,似乎他們還不知道該怎么面對這樣一個作品。也有一些年輕觀眾很激動,對這出戲究竟是浪漫主義的或是現實主義的?是現代化的或是民族化的?爭執得面紅耳赤。

有人說這其實沒什么,不過是趕時髦,撿洋落兒的。北京人藝老演員黃宗洛反駁說:“我認為仿效別人并不可恥,話劇本身不就是從外國移植過來的嗎?”

時任北京人藝院長曹禺的一封信則給了林兆華巨大的支持。曹禺在信中肯定了《絕對信號》的成功,并表示“我們需要不同的藝術風格、不同風格的劇本來豐富這個劇院的藝術,這將使劇院不致陷入死水一潭。”

震撼性的啟蒙

引發整個戲劇界探索熱潮

1982年,國家話劇院原常務副院長,著名導演王曉鷹還是中央戲劇學院大三的學生。《絕對信號》在排練時他就看過一次,還不過癮,正式演出時又去看了一遍。

那時,王曉鷹和他的同學們已經通過文字了解到西方戲劇的發展,對國外的小劇場運動也有所了解,但這種了解終歸還是停留在文字上,當他看到《絕對信號》時,才真正感受到這種藝術形式的沖擊力,“表演中的那種真實狀態,演員和觀眾的交流,很打動人!”時隔三十多年,王曉鷹還對當時受到的刺激記憶猶新。

在《絕對信號》的刺激之下,中國的小劇場話劇迅速生長,1983年上海導演胡偉民執導了小劇場話劇《母親的歌》。1984年,王曉鷹執導了自己的第一部小劇場話劇《掛在墻上的老B》。這部戲因為沒有固定的演出空間,在食堂、體育館、會議室都能演,在當時頗有影響力。王曉鷹說:“《絕對信號》打破了以往固有的戲劇觀念和形態,讓國內的觀眾和從業者都意識到話劇并非天經地義地就要正襟危坐,是一次非常具有震撼性的啟蒙,對國內戲劇創作有著本質化的推動。”

也正是在這種推動之下,從八十年代后期開始中國話劇從小劇場到大劇場都掀起了“探索”的熱潮,涌現出了一大批著名導演。許多如今功成名就的導演如孟京輝、田沁鑫等都與那個時代有著密不可分的關系。

一戲一格探索不止

對年輕戲劇人產生深遠影響

從《絕對信號》開始,林兆華自己也走上了一條漫長的探索道路。在人藝,他與林連昆合作了《紅白喜事》《狗兒爺涅槃》《鳥人》《魚人》等劇,形成了中國劇壇獨特的“二林現象”。“他們努力探求新的東西,總是根據不同的劇本內容和作家的風格,尋找不同的表現形式和手段,他們既不走捷徑,也不走老路,每排一個戲都有獨特的解釋和處理,都使人看到一些新意。”林連昆在《我喜歡林兆華這樣的導演》的文中這樣描述這位搭檔。

的確,林兆華在舞臺上似乎永遠都不走尋常路。上世紀九十年代,他成立了國內第一個獨立戲劇團體“林兆華戲劇工作室”。從六十多歲到七十多歲,他仍舊像一個年輕導演那樣充滿激情。他與劇作家過士行合作《鳥人》《棋人》《魚人》《廁所》《活著還是死去》等一系列作品,被視為對中國當代社會發出最深切反省的導演,引起國內外文化界的關注。在這一時期,他還有《三姊妹·等待戈多》《建筑師》《趙氏孤兒》《櫻桃園》等經典之作,無論在觀念還是意識方面都深刻影響著國內戲劇創作的發展。2013年,林兆華執導的搖滾版《大將軍寇流蘭》應邀去愛丁堡戲劇節演出,這一年他77歲。

將近40年,林兆華的藝術探索從未停歇,他一戲一格的追求,對年青一代戲劇人產生了深遠影響。

2010年,七十多歲的“大導”又做了一件“大事”,舉辦了國內第一個由民營戲劇團體舉辦的戲劇邀請展——“林兆華國際戲劇邀請展”。他親自看戲、選戲,把國外的優秀劇目引進國內,“我就想讓大家看看好戲長什么樣!”邀請展前期全部是他自掏腰包賠錢賺吆喝,一年就賠了一百多萬元,只能靠演別的戲來“補窟窿”,后期雖然有機構合作,依然因為嚴肅戲劇賺錢太難而難以為繼。但也正是這個戲劇邀請展在國內開潮流之先,促使越來越多的國際優秀戲劇來到國內,讓國內與國際的戲劇“時差”變得越來越短,國內觀眾也能看到最新鮮的國際作品。

今年年初,由他執導的新版《三姊妹·等待戈多》再度上演,合作對象變成了“小鮮肉”張若昀。對于張若昀的表現,老爺子非常滿意,“你別說,‘小鮮肉’還挺好的,創作的時候很嚴肅,排練也很認真。”

“現在藝術創作越來越自由了,藝術家創作不出來好的作品就是他自己的問題了。”一番對往事的回憶之后,談到今天的戲劇創作,林兆華頗有遺憾,他也提醒年輕的創作者們,“藝術創作理論是次要的,藝術家創作本身就是理論的建設,按照別人的理論是排不出自己的作品的。”

說完這些話,他自顧自地走到陽臺,看著窗外高大的楊樹,沉默著。