樓蘭需要一部書法史

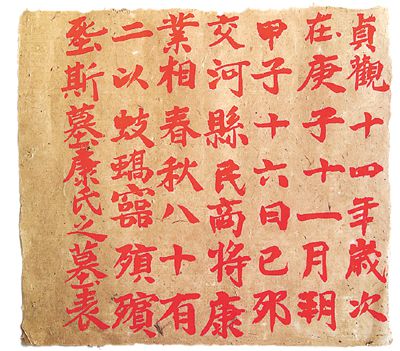

任小平臨吐魯番磚志

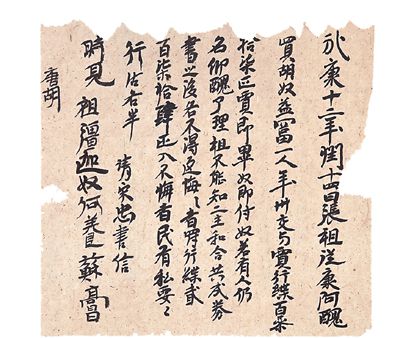

任小平臨吐魯番文書

記得在2000年前后,我就準(zhǔn)備動手寫有關(guān)樓蘭、吐魯番和敦煌的關(guān)于簡牘文書和寫經(jīng)文書方面的書法學(xué)術(shù)研究文章,一言以蔽之,我要把我的研究放在“西北三學(xué)” (指樓蘭、吐魯番、敦煌三方面)書法史的撰寫上,其中不乏筑基夯土的鋪墊過程,也就是說,做到有的放矢之后,便要擼起袖子加油干了。

于是, 2008年我在《書法導(dǎo)報》上發(fā)表了我的第一篇學(xué)術(shù)論文《古樓蘭木簡·紙文書史論》 ,是關(guān)于樓蘭簡牘和紙文書的一篇概括性很強的文章。盡管有些稚嫩,卻申我雅懷,那是從書法學(xué)的角度去研究樓蘭、審視樓蘭的一篇文章,也可說是研究樓蘭書法史自茲開端。

2009年我撰寫的《吐魯番文書史論》榮獲“全國第八屆書學(xué)研討會”三等獎,同時,也因這篇文章的獲獎使我光榮地加入中國書協(xié),不僅受到中國書協(xié)的獎勵還受到新疆書協(xié)的表彰。為此,我備受鼓舞、勤奮努力、焚膏繼晷,又寫了一些相關(guān)文章,參加了多次重要的研討會。同時,通過研討會也得到了向其他專家?guī)熡褜W(xué)習(xí)的機會,以此補己之短。 “學(xué)如不及,猶恐失之” ,可說是我當(dāng)時的心情寫照。

2013年,關(guān)于敦煌寫經(jīng)的論文《敦煌寫經(jīng)文書史論》入選“中國書法·中原書法論壇” (河南省書協(xié)主辦) ,同時拙文入編《中國書法·中原書法論壇論文集》 ,通過以上三篇文章,細(xì)心的同仁不難看出端倪:我對“西北三學(xué)”書法史的研究已確立了專題性、目的性、方向性的研究和主攻方向,同時,我也堅定了信念:無論多么困難多么坎坷多么忙碌,我一定要把《樓蘭書法史》《吐魯番書法史》 《敦煌書法史》在最近幾年寫成刊印出來。

我并非書法專業(yè)科班出身,亦非在學(xué)術(shù)環(huán)境下從事書法史研究,無奈才疏學(xué)淺,資料短缺,困難可想而知。記得我在《樓蘭書法史》序言里如斯寫道:

“……這部書法史醞釀有年,很煎熬人,有時忙于生計還在想這件事,出差到某地,還在想此地是不是有我寫作要用的東西?晨起、午睡、夜眠,此事總是縈繞腦際。人要過得充實有意義,能干好一兩件事就不錯了。時光荏苒,歲月無情。在我青年時期想的事轉(zhuǎn)眼已到知天命之年,還沒有寫訖,才思如泥濘中之牛,千呼萬喚不出來,跟我的慵懶、淺陋有很大關(guān)系!……”

“……跑烏魯木齊、吐魯番、巴州博物館,去鄯善(當(dāng)然也去過敦煌)等地,蒐集資料,集腋成裘;查資料,記筆記,這幾乎成了我業(yè)余生活的一部分……”

當(dāng)時,我從事建筑業(yè),主管項目,十分繁忙,可我忙里偷閑、擠時間、改稿子,一度血壓上升,心律不齊,多虧了夫人把家務(wù)幾乎全部包攬在身,稿子寫好后,出版又是問題,經(jīng)費、書號、銷售一系列問題擺在面前。書法學(xué)術(shù)一類的書非同姜戎的《狼圖騰》一賣上千萬冊,因而,甘苦自知,辛酸自咽自嘗。說真的,寫書撰文純粹是一種責(zé)任和愛好,初衷不是為了得“蘭亭獎” ,更不是為得獎而寫作,當(dāng)然,能不能被社會和讀者認(rèn)可只能是后面的事了。

2014年,此書終于付梓,印刷了2000冊,我做了一些零售,主要是面向?qū)W校圖書館和一些文化場所,當(dāng)然與同行交流、送親朋好友也用掉了一些,第一版稀里糊涂也就所剩無幾了。

第二版是應(yīng)巴州博物館同仁之約,我又在原版的基礎(chǔ)上重新校訂并增加了一些新內(nèi)容。第二版在第一版的基礎(chǔ)上章節(jié)沒有大的調(diào)整,仍是八章;框架上也沒有大的改變,只是對錯別字進行訂正。有些新增的內(nèi)容是在第一版出版后,近年又有所發(fā)現(xiàn)另行撰寫的新的內(nèi)容,僅對第一版補充豐贍一下而已。

同時,在第一版出版后,我懇請毛萬寶、李庶民、胡湛、李長鈺諸先生對此書進行了全面而中肯的點評。諸位專家的肺腑之言,對我有很大啟發(fā),常言道“旁觀者清” 。直到現(xiàn)在,我仍在對此書進行削缺和勘誤,其目的是力求將這本書寫得更好一些。

樓蘭自公元4世紀(jì)(有一說是6世紀(jì))消亡以后,留下殘垣和荒廢的“三間房”遺址、佛塔遺址,沉寂千年之后,終于在19世紀(jì)被外國探險家斯文·赫定和中國著名羅布人向?qū)W爾得克發(fā)現(xiàn),才得以昭示天下。在樓蘭古城發(fā)現(xiàn)的大批文物,殘紙文書和簡牘一大部分被劫掠海外,繼斯文·赫定、斯坦因之后,日本橘瑞超又劫走文書40余件,其中就有著名的“李柏文書” 。直到上世紀(jì)二三十年代黃文弼先生隨“西北科學(xué)考察團”去西北考察,這些文物才得以保護禁挖。現(xiàn)如今的樓蘭古城遺跡已被列為國家重點文物保護單位,相繼成立了不少以“樓蘭”命名的學(xué)術(shù)單位, “樓蘭學(xué)”遂成為國際顯學(xué)。

面對漢代、魏晉前涼時期的簡牘文書,我陷入沉思:如何將挖掘出來的有價值的文史資料系統(tǒng)化,將那些支離破碎的文明碎片變成閃閃發(fā)光的瑰寶,將那些殘簡斷片變成書法學(xué)有用的黃金資料,使那些不能串聯(lián)一體的斷代史料能一以貫之,這些才是我們生逢盛世的炎黃子孫應(yīng)該做的。

北宋張載有至理名言:“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學(xué),為萬世開太平。 ”若能做到張載話語中的一部分,也算我沒有虛度光陰而蹉跎歲月。

對于歷史遺留的史料,要獨具慧眼區(qū)分,要有所鑒別,要以邏輯思維的方式將史料進行選用輯入,要用史的語言去述說、去講樓蘭書法的流變過程,這是我研究的第一要務(wù)。

由于長期生活在南疆,也由于長期浸淫于西域史的撰寫和整理中,我不知不覺對新疆情有獨鐘。如果說羊肉串、烤馕、手抓肉是新疆的風(fēng)味,那么,透過我的文字是否亦能從中嗅到一種別樣的“新疆味兒” ?果如其然的話,我想這是自然養(yǎng)成的,是新疆獨特的地域環(huán)境造就的。大漠胡楊、無邊無際的塔克拉瑪干沙漠、遼闊的巴音布魯克大草原、風(fēng)光無限的伊犁河谷,無不造就了我的書寫個性和情操。我的研究全是西域風(fēng)光對我胸襟陶冶之結(jié)果。如果同道朋友能從我的文章中感悟到這小小的一點迥異,也算是我的學(xué)術(shù)個性吧。