以篆揚藝,以印會友 ——記第三屆海峽兩岸中青年篆刻大賽作品展

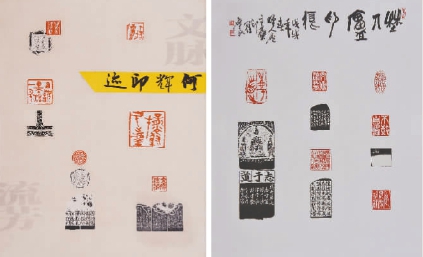

“文脈流芳” ——第三屆海峽兩岸中青年篆刻大賽作品展作品左圖:何輝(江西)作品右圖:羅應良(臺灣)作品

“文字的共識是兩岸人民交流的基礎,更是海峽兩岸篆刻家交流的基礎。 ” 6月28日,在“文脈流芳” ——第三屆海峽兩岸中青年篆刻大賽作品展上,大賽評委、福建省書協副主席方松峰如是說。本次由中國藝術研究院中國篆刻藝術院、福建省文聯、福州市委宣傳部、中國壽山石文化發展研究中心、福建博物院、福建省民協、福州市文化廣電新聞出版局、福州廣播電視臺、平潭綜合實驗區文聯主辦的大賽及展覽活動,于6月28日至7月28日在福建博物院舉辦,共展出從1573件參賽作品中評出的100件優秀作品,與百件優秀篆刻作品聯袂展出的還有擔任本次大賽的篆刻家評委親篆的印章、印屏。展覽作品能夠在傳統基礎上表現時代特征和獨特創作個性,固然令人欣喜。而新形勢下如何促進兩岸印人的深度交流與合作,如何做到兩岸篆刻藝術的融合發展,更是兩岸篆刻家共同關注的話題。

美的歷程與美的盛宴

“要命啊,砍不掉了。 ”這是在6月28日的作品終評中,大賽顧問、中國篆刻藝術院名譽院長、西泠印社副社長韓天衡一直在念叨的話。本次大賽由駱芃芃、趙熊、徐正濂、林健等13位專家組成專家評審團評選(占總分90%),由50家媒體組成“媒體評審團”投票(占總分10%) ,評選出本次大賽金、銀、銅獎作品共33件,并從三名金獎中再評出一名特等獎。“第一屆大賽來稿100余件,第二屆500多件,這一次達到1573件,數字的增加其實包含質量的提升——但最初我還按去年的思維和水準在給今年的作品打分,結果越看越眼亮,一下子就選了36人,不得已又把所有作品‘走’了兩遍,才砍到組委會要求的件數。 ”韓天衡感慨:“這次展覽的作品水平令人刮目相看,展現了全國中青年篆刻作者的高水平” ,“有些青年作者的面貌雖不成熟,但有想法,我就力薦評委會將這樣的作品保留到獲獎作品中” 。

“取舍很難” ,大賽評委會主任、中國篆刻藝術院院長駱芃芃也這樣認為,“水平比去年提高了很多,評委們需要兼顧各種風格的表達,在評選中要反復衡量” 。最終,大賽從21個省、3個自治區、 4個直轄市,以及臺灣、香港、澳門地區的參賽作品中擇優選出33件獲獎作品——于方寸印域中透溢著爛漫天然的藝術旨趣。

“這些入展作品工穩的多,漢印一路有體現,特別純粹的傳統浙派印也有,十分難得。 ”大賽評委、西泠印社理事趙熊說。駱芃芃認為,工穩印多說明了中青年篆刻家對傳統文化回歸的總體趨向。大賽評委、中國篆刻藝術院創作部主任尹海龍則認為,大賽作品中古璽印風占據一定比例,展現了中青年篆刻家在風格趨向上的特點,也反映了當代人的審美取向。

伴隨著改革開放40年成長起來的當代中青年印人,思想解放,信息便捷,資料豐富,他們旁搜遠紹,篆刻取法古往今來一切文字遺存,篆墨心象縱橫歷代萬千經典,又將時代精神、個性追求灌注于對傳統的分解與構成之中。此次展覽中的篆刻作品,既有傳統參照,又有時代特征,他們用心出手,博采眾長,繼承創新,創作面貌活躍而多元,營造出的虛實、拙巧、古雅的印面技道,和真切、敦厚、坦蕩、純美的篆墨文心,令人賞心悅目。駱芃芃說:“著名學者費孝通曾經說過,各美其美,美人之美,美美與共,天下大同。本次展覽在‘各美其美’‘美美與共’方面尤為突出,展覽作品風格各異,各具風貌,各領風騷。這些年我們和福建省文聯等單位聯合主辦的這個大賽,一年又一年不斷改進,不斷完善,逐漸把這個大賽做成了美的歷程、美的傳遞和美的盛宴。 ”

兩岸印人金石傳情

“這次大賽給我們臺灣印人一個機會,和大陸的同行一起探討篆刻藝術的脈絡——我們是來溯源的。這些年因為兩岸文化交流日益頻繁,打破了之前兩岸印人在創作風格上的森嚴壁壘,兩岸篆刻藝術風貌的相互影響、相互滲透、相互融合的趨勢愈加顯現。本次大賽臺灣作品所表現出的風貌,可以說是當今臺灣40歲以下年輕篆刻藝術佼佼者的總體呈現。 ”臺灣印社社長陳宏勉介紹。

福州市委常委、宣傳部部長蔡戰勝表示,本次大賽以壽山石為媒介,圍繞兩岸文化交流,集中展示兩岸篆刻藝術成就,為促進當代篆刻藝術的繁榮發展有著深遠的意義。在福建省文聯書記處書記、副主席王來文看來,海峽兩岸中青年篆刻大賽是一個品牌性活動,對推動福建篆刻的繁榮發展、提升兩岸青年的文化認同都具有重要意義。

“大賽是一個平臺,兩岸的這種交流,其意義已遠遠超出了文藝活動本身。這樣的交流能夠使華夏文明的文脈得以傳承和發展,使中華文脈永世流芳。 ”駱芃芃說: “一個有意義的活動堅持不了多久,就會變得意義不大,而一個沒有意義的活動就是再堅持,也還是沒有意義。目前,關鍵是要將活動持之以恒地辦下去,不為時弊所左右、不為金錢所驅使,不斷改進完善大賽機制。如今我們的作品交流了,更期待人與人之間的交流——參展作者今后可以借大賽的平臺進行面對面的交流和研討。大賽今后可以邀請部分鈕制大師作品參展,以豐富活動內容展現福建的地方特色,讓活動更為立體。 ”

大賽評委、篆刻家葉林心回憶起第一屆大賽時,主辦方曾做了篆刻與福建漆畫的互動活動,效果很好。韓天衡則關注到大賽在藝術與學術方面精進的可能性,“大賽可以增加兩岸篆刻家的公共演講活動,比如一次展覽配套辦三天六場講座,切實推動篆刻從專家的象牙塔中走出來,走向民眾,成為大眾藝術” 。

“普遍來看,中青年印人的篆書根基還比較薄弱,還應加強系統的文字體系的研究,畢竟篆刻是‘篆’與‘刻’的結合。 ”尹海龍建議,今后大賽可以要求作者在提交篆刻作品的同時提交書法特別是篆書作品,“在看印屏時感覺兩件作品不相上下時,調出這兩個作者的篆書作品看,就能更直觀地判斷作者的基本功” 。讓韓天衡念念不忘的是大賽里那些“有想法”的作品,“評審就是遺憾的藝術——求平正精工的作品往往易受青睞,而強調個性面貌的卻不能高票當選” 。他建議今后的評審可以以流派風格來確定入展和獲獎作品的比例,“讓百花都能齊放——我特別建議設立探索獎,把青年人的一些有不太成熟卻很好的想法的作品留到展覽中” 。