出版200年后,《弗蘭肯斯坦》為何不再讓人恐懼?

在凄風苦雨、雷聲大作的深夜里,一道閃電劃過黑暗的天空,擊中教堂的屋頂。在陰沉、晦澀的背景音樂中,一具被白布覆蓋的尸體突然坐起,露出恐怖至極的面容。這大概是深深烙印在《弗蘭肯斯坦》讀者腦海中的經典場景。1816年夏天,瑪麗·雪萊同丈夫雪萊、拜倫等人常常在日內瓦郊外聚會。眾人提議,每人寫一篇恐怖故事。世界上第一部真正意義上的科幻文學,就在這位不滿二十歲的少女的腦袋中成了型。1818年,《弗蘭肯斯坦》出版。兩百年時光匆匆而過,對于今天的我們而言,那位“科學怪人”又意味著什么?

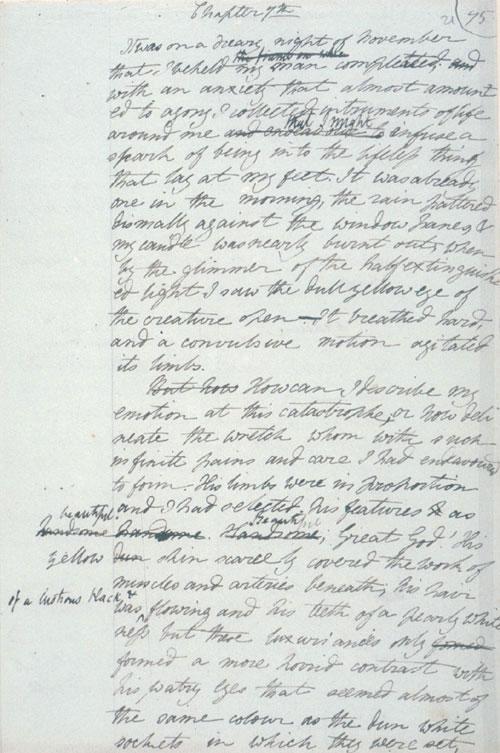

《弗蘭肯斯坦》手稿

按照韋恩·布斯的理論,《弗蘭肯斯坦》為科幻文學提供了不少經久不衰的“母題”,因此,科幻文學開山鼻祖的稱號,瑪麗·雪萊完全擔當得起。“科學怪人”的誕生,既是技術層面上對科學的濫用,也是倫理層面上對科學的質疑。科幻文學永恒的主題——人類命運與科學進步之間的沖突,在瑪麗·雪萊的小說中得以奠定。可以說,雖然后世的威爾斯、凡爾納等科幻作家的聲名更為顯赫,影響更為廣泛,但他們的創作內核并未超出上述范疇。

瑪麗·雪萊

“科學怪人”丑陋、惡心的外表無疑是一種隱喻,暗示著因人類未能正確運用科學技術而造成的惡果。時至今日,我們仍然會在無數科幻文學或者影視作品中不厭其煩地溫習瑪麗·雪萊的預言。比方說,《楚門的世界》《黑客帝國》等影片表達了對人類被過于先進的科技所操控的擔憂。經典科幻電影《終結者》的敘事結構更與《弗蘭肯斯坦》如出一轍:人類創造出逆天的發明,未料這種發明最終卻威脅到了人類自身的生存。這些作品中所透露出的焦慮情緒,兩百年來從未消逝。

不過,這并不意味著今人對科學技術的焦慮與瑪麗·雪萊別無二致。《弗蘭肯斯坦》為壓抑、悲哀的氛圍所籠罩,弗蘭肯斯坦的愛人、親友被科學怪人所害,終其一生也未能彌補自己犯下的過失,可謂徹頭徹尾的悲劇。這種感傷卻非無病呻吟。將時鐘撥回兩百年,在瑪麗·雪萊生活的年代,啟蒙主義帶來的平等、自由等神話敘事在氣勢洶涌的工業革命面前顯得不堪一擊。城市中林立的工廠成了貧富差距不斷拉大、社會階層無法跨越的罪惡象征。科學技術對時人而言,是一股充滿神秘感的力量,它將會把世界引領至何處?瑪麗·雪萊完全無法預測。

然而,隨著時代的進步和社會的發展,如今人類不再將科學視為煉金術式的神秘產物。毋寧說,科學有可能為人類帶來災害,早已成為老生常談。于是,在瑪麗·雪萊筆下令人恐懼的“科學怪人”,也在潛移默化之間改變著自己的形象。2014年上映的電影《屠魔戰士》中,“科學怪人”亞當搖身一變,晉升為頭號男主角,肩負起抗擊惡魔的重任。從危害人類社會的不穩定因素,到守護世界的英雄,“科學怪人”在角色定位上的轉變值得玩味。

《維克多·弗蘭肯斯坦》劇照

2015年,電影《維克多·弗蘭肯斯坦》再一次把瑪麗·雪萊的小說搬上了大熒幕。這一回,影片倒是老老實實照搬了原作故事,可是,所有觀眾的注意力都被兩位男主角之間曖昧的情愫所吸引。這種有意無意之間的安排,在迎合女性影迷需求的同時,也將原作中的恐怖氛圍消解于無形。

2017年,一部日本電視劇《弗蘭肯斯坦之戀》又從另一個角度重新演繹了瑪麗·雪萊的作品。“科學怪人”非但不再可怕,而且還是一位長相帥氣、擅長賣萌的男神。他在人類社會中的任務也不再是破壞,而轉為談一場轟轟烈烈的戀愛。上述影視劇對于《弗蘭肯斯坦》的解構雖不相同,但共通點是清楚的:雖然“科學怪人”(代表科學)仍具有一定的危險性,但其對人類社會而言絕非威脅。

這種樂觀情緒在劉慈欣的《三體》中得到了最為生動的體現。“黑暗森林”法則表面上昭示著人類世界可能會遇到的絕境,實質上卻是一曲科學力量的贊歌。在劉慈欣看來,能夠擊敗人類科學的,只可能是來自外部未知世界更高級的科學。和三體星人相比,所謂的“科學怪人”自然不值一提,其不斷被娛樂化的傾向也就不難理解了。

不過如此一來,《弗蘭肯斯坦》中的另一個面向卻被忽略了。瑪麗·雪萊希望通過小說探討的,不僅是“科學怪人”失控的可能性,更是人類自身的生存意義。人類是“科學怪人”的造物主,自認高出其一籌,但從小說中看,“科學怪人”同樣能夠思考問題、認識世界。如果說,“科學怪人”和人類一樣具備意識,那么人類決定其生死的正當性就受到了質疑。

在最近熱播的美劇《西部世界》中,名為“西部世界”的樂園收集游客的資料,欲借此設計制造具有相同性格、行為特點的機器人以取代人類。但是,復制機器人一旦意識到自己的身份,就會產生認知障礙。撇開科幻設定的合理性不談,人類的意識究竟是什么?或者說,擁有意識就能被認定為人類嗎?可見,兩百年前由《弗蘭肯斯坦》拋出的問題,時至今日仍未能得到一個滿意的答案。

彼得·沃森在其代表作《思想史:從火到弗洛伊德》中指出,科學已經深刻地改變了人類的思維模式。不過,雖然自從工業革命以來,人類已經在外部世界的研究中取得了偉大的成就,但對人類自身的研究并沒有多少突破可言。盡管百年前弗洛伊德就發現了潛意識的存在,可今天人類仍無法斷言,意識究竟產生于大腦何處。

因此,與其說《弗蘭肯斯坦》為世人帶來了富有創意的科學幻想,不如說它是對人類本質的深刻反思。盡管,對于科學以及科學可能帶來的負面效應,人類早就有了清醒的認識,但深重的災難,更有可能來源于自認為造物主的人類。“科學怪人”的悲劇,還會在未來上演嗎?劉慈欣認為,科學造就的問題,終究能靠科學來解決。對此,兩百年前的少女瑪麗·雪萊,一定會抱有不同意見。