丁小明:看花我恨太蹉跎 ——詩界鉅子為何寂寂無名

人事代謝,往來古今。在驚濤駭浪般的歷史漩渦中,個體生命有時真如飛濺即碎的浪花轉瞬而逝,一時的令名亦會因政治、歷史等原因被澌滅。讓人扼腕的是,一些才如江海的詩人也難逃身后寂寥或“被遺忘”、“被失蹤”的命運。半生坎坷的現代詩人沈熙乾也許就是這樣一位去來無依的“孤生松”,離世不過數十年,他仿佛從公眾視野中飄然隱匿了。

不過,令人欣慰的是,盡管聲名黯淡,遺世獨立,對某些隔代知賞者而言,沈熙乾的吸引力絲毫不比那些“留名身后,動人悲泣”的詩人遜色。筆者孤陋,原也不知沈熙乾的大名,只是在拜讀《高家小閣子組詩》手稿之后,沈氏其人其詩才有如一瞥飛鴻,讓我過目難忘。有如此造詣的詩界鉅子如今卻寂寂無名,是“饞人高張,賢士無名”的失意呢,還是自隱自晦的老莊之道呢?筆者嘗試從案頭的《高家小閣子組詩》出發,本著“頌其詩,不知其人可乎”的宗旨,與詩人沈熙乾一道穿越時間鴻溝,回到四十年前的高君藩家小閣樓的現場中,甚至回到八十年前的上海與蘇州的詩人生活中,在往事中與他的詩友任家梁再度相聚,一起“聽雨看花”、逍遙詩酒,并由此發覆一節被死生流轉的庸常生活所掩埋的個人心靈史。

沈熙乾(1915-1982),字心易,號補翁。上海人。為知名學者陳柱尊婿,在鄭逸梅在《南社叢談》“陳柱尊條”云:婿沈熙乾,工詩,晚年羈旅異地,欲歸不得。”此處的“羈旅異地”,當指沈熙乾因右派而被發配外地勞改長達二十余年的歷史。而“工詩”之謂,亦非鄭氏虛譽。沈熙乾早年求學于無錫國專,問業于唐文治、錢仲聯。中年以后,羈旅異地,困頓侘傺,一寄于詩。鄭逸梅曾錄其詩云:“如此春寒如此夜,梅花輸入淚花肥。”正是他發配樅陽后之感發也。沈熙乾詩亦為王蘧常所激賞,稱其“詩學日精,真不可及”。沈熙乾感其青眼,有詩奉答云:“江南有二仲,于我盡殷勤。已立苕溪雪,曾依秀水云”云云。

揆諸事實,我們大致可知沈氏聲名不彰的原由:一者,因其長期羈旅異地,如同一只“日暮猶獨飛”的失群之鳥而棲棲于上海主流文化圈之外,故其人其詩只被少數學人所知曉。再者,沈氏于1982年匆匆去世,其詩作及相關研究成果未得梓行。就筆者所知,目前只有上海辭書所出的《唐詩鑒賞辭典》選用其賞析文二十余篇而已。

另據復旦大學吳格教授見告,其尊人吳廣洋先生為沈熙乾生前友好,曾有意整理沈氏詩作,只是最終未能結集出版。吳格教授并云,近得范邦瑾先生贈沈氏詩集印本《心寫庵殘稿》一冊,范邦瑾先生亦吾友,故特向范先生征詢沈氏詩集的出版情況,始知《心寫庵殘稿》的印行時間為2013年,為沈氏舊友田灼先生整理并出資印行,《心寫庵殘稿》為田灼先生自印本,此書只在親友間贈送,市面未見流通,故知者寥寥。所幸讀秀上可見《心寫庵殘稿》的文獻傳遞,得羅愷文女史之助,得窺此書全貌。細檢后發現,《心寫齋殘稿》可謂名實相符的“殘稿”,本文所要解讀的《高家小閣子組詩》就未見收入,如此,則《高家小閣子組詩》更有存而論之的必要。

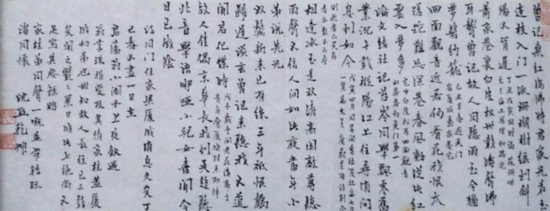

原稿

《高家小閣子組詩》詩稿為沈熙乾親筆所書,詩稿稿尾有一節沈氏跋語,略述作此組詩原委:

詩同門任家梁廈成消息久矣,丁巳春不盡一日,在君藩翁小閣子上夜飲,遇翁掌珠指斐及其倩家桂,蓋廈成幼弟也,始知故人長往已三載矣,聞之郁郁累日,成此七絕尚不足寫其悲。錄貽家桂弟同聲一慨,并轉示諸同懷,沈熙乾草。

由跋可知,沈熙乾與任家梁弟任家桂偶遇的時間是“丁巳春不盡一日”,所謂“春不盡一日”,即春盡前一日,按此轉換成陽歷,即為1977年5月4日。偶遇地點是“君藩翁小閣子”,“君藩翁”是南社耆宿、金山詩人高吹萬次子高君藩。高君藩亦工詩,與沈熙乾為詩友,沈熙乾在“文革”后回到上海,兩人過從甚密。沈氏每有新作,即攜示高氏。“小閣子”即現上海市延安中路535弄12號的高氏寓所,此寓所建于1936年左右,原是自住,后逐步被外人蠶食,“文革”后高君藩主要擠身在三樓亭閣中,故有“小閣子”之稱。而高君藩與任家桂的婿翁關系,沈氏亦有交代,即跋中所說的“遇翁掌珠指斐及其倩家桂,蓋廈成幼弟也”云云。顯然,身為高氏之“倩”的任家桂,同時又是沈熙乾詩友任家梁(字廈成)的幼弟。沈氏長期羈旅異地,故友知交聯絡甚少,與任家梁音訊久疏,與任家桂在其岳父家中偶遇,在“問姓驚初見,稱名憶舊容”的一番唏噱之后,始知任家梁“長往已三載矣”,“黃壚之痛”促使沈氏“郁郁累日”,與任家梁“聽雨看花”的種種片斷涌上心頭,追憶過往的深情與痛失好友的傷逝一起纏繞在他胸中,百感交集、思潮翻滾之下,最終一揮而成此以悼友為主題的《高家小閣子組詩》七章:

一

曾記桑紅海沸時,君家兄弟玉連枝,入門一派珊瑚樹,綠到斜陽不肯遲。(丁丑(1937)戊寅(1938)間時謁筱珊世丈於海上恩理和路宅)

二

蕭家巷里白皮松,卅載濤聲沸耳聾,曾記故人同聽雨,至今猶夢碧紗籠。(丁丑早春游吳門宿廈成蕭家巷宅。)

三

四面觀音近若何,看花我恨太蹉跎。難忘深巷春風動,總比紅云入夢多。(宅中白皮松及四面觀音山茶各為吳門第一。)

四

論文結社記苔岑,同學飄零舊業沉。十載樅陽江上住,尋消問息到如今。(戊寅四月同學間曾結夏社每七日一集屬文呈唐蔚芝評削,今則逝者已矣,存者亦散不可尋。)

五

相逢冰玉是雙清,高閣敲尊聽雨聲,不信人間如此夜,當年小弟說先兄。

六

雙鬢新來已有絲,三年祗恨鶴歸遲。談玄曾記來聽我,又道聞君化蝶時。(戊子(1948)歲予開老莊講席於青年會,廈成時來助陣。)

七

故人佳偶京華長,我到吳趨聽北音。學語咿呀小兒女,喜聞今日已成蔭。

詩同門任家梁廈成消息久矣,丁巳(1977)春不盡一日在君藩翁小閣子上夜飲,遇翁掌珠指斐及其倩家桂,蓋廈成幼弟也,始知故人長往已三載矣,聞之郁郁累日,成此七絕尚不足寫其悲。錄貽家桂弟同聲一嘅,并轉示諸同懷,沈熙乾草。

顯而易見,沈熙乾在《高家小閣子組詩》中為我們建構了一座追憶的殿堂,在這座殿堂里,他的詩友任家梁及其父任傳榜、其弟任家桂等吳江同里任氏人物依次出現,所追憶的場景則從海上恩理和路任宅到蘇州蕭家巷任宅,從追隨唐文治而開“夏社”到青年會的老莊講座,從“樅陽江上”到“高閣”之上。在這些場景之中,既有沈熙乾與任氏兄弟“看花聽雨、談玄論文”的歡愉,也有著詩人在“舊業飄零、聞君化蝶”之時的感傷。

在《組詩》開篇中,沈氏就徑直將我們帶入與任氏父子初相見的場景,“桑紅海沸”當指1937年“七七事變”后全面抗戰的爆發,“玉連枝”則是美言任家梁、任家桂兄弟為玉樹連枝的翩翩佳子弟。“珊瑚樹”既是實指任家門前那一片“綠到斜陽不肯遲”的珊瑚綠樹,更以“碧玉為葉、珊瑚為枝”的亭亭玉樹,來比喻任氏兄弟的雍容身世。全詩吐屬清新,用典巧妙,渾然天成。詩注中所說他們相見之處“海上恩理和路宅”,即民國時恩理和路30號的任氏公館,此公館在1956年公私合營時由任氏后人上交給國家,現為桃江路30號的上海輕工業研究所。

高君藩夫婦合影

沈熙乾詩友任家梁出自吳江大族同里任氏,與鼎鼎有名的退思園任氏為同宗,任家梁(1913-1974)字廈成,又字慕云,早年畢業于無錫國專,受業于唐文治,1944年畢業于日本早稻田大學,后曾任上海中國中學教師。盡管有關任家梁生平資料其少,但他并非全然寂寂無名,任家梁曾以擅寫婉約之詞而活躍于民國上海的歌壇,歌后周璇成名曲《銀花飛》《歌女淚》的歌詞,就是出自任家梁之手。

相較于任家梁的“有形不彰”,其父任傳榜(即詩中所云“筱珊世丈”者)則是民國時期的海上名流,任傳榜(1878-1952)字筱珊,早年赴日留學,后赴美留學,獲商學士學位,1911年回國后在交通部任職,歷任交通部秘書、京綏鐵路管理局局長、滬寧滬杭甬鐵路管理局局長、北京政府交通部參事、國民政府鐵道部財務司司長。任傳榜雖為新交通系骨干,其思想并不保守,最有代表性的事件是上世紀四十年代因資助進步報刊《文匯報》得罪當局而被迫遠走美國避禍,最終客死異國。

《組詩》第二、三首則是回憶丁丑(1937)早春與任家梁在蘇州歡聚的場景,詩中以蘇州蕭家巷任宅為背景,以任宅中的“白皮松”與“四面山茶”為起興對象,特別拈出在深巷中“看花”的這一視覺意象,而這一視覺意象又在“卅載沸耳”的濤聲與“至今猶夢”的雨聲的聽覺意象的共同推助下,以詩人撫今追昔的吟詠來打通時間的隔閡,進而將唐人劉禹錫“看花”的“古典”轉化成沈氏濃縮人生蹉跎、歲月無常的“今典”,從昔日的歡聚到今日的死生別離,“看花我恨太蹉跎”的詩句里,滲透著詩人追憶往事時因良朋幽隔、搔首無助而引發的太多失落、悵憫甚至悲哀!

另據任氏后人相告,蘇州蕭家巷的任宅在解放后幾經變遷,先是易為蘇州紡織器材廠廠房,現在則是號牌為大儒巷9號的姑蘇區少年宮所在地,而沈氏詩注所說“各為吳門第一”的“白皮松及四面觀音山茶”,而今皆已蕩然無存!

《組詩》中的第四首與第六首所記,則是與任家梁同學時結社論文談藝的歷歷往事。

先看第四首詩,詩中所記的“論文結社記苔岑”之事,正如詩注所云:“戊寅四月,同學間曾結‘夏社’,每七日一集,屬文呈唐蔚芝評削,今則逝者已矣,存者亦散不可尋。”戊寅是1938年,其時沈熙乾與任家梁同學于無錫國專上海分校,因志趣相投而結文社為“夏社”,每周一集,集成得文即呈無錫國專校長、著名學者唐文治(字蔚芝)先生評削。既有良朋把酒論文,又得名師指授提教,沈、任在無錫國專度過一段“尊酒論文、疑義共析”的美好時光。

第六首所回憶的“談玄曾記來聽我”本事,一如詩注如說:“戊子歲,予開老莊講席於青年會,廈成時來助陣。”戊子歲為1948年,其時沈熙乾自南京歸滬已二年,并在上海市社會局任職,至于在青年會開老莊講座一事,如無第六首的沈氏自注,則無從知曉,就沈氏生平而言,亦是一則重要材料。沈氏在詩注中既說任家梁來助陣他的老莊講座,又在最后巧用“莊周化蝶”的典故,哀悼當年與他志同道合的故友,其詩功力深湛、用典妥貼,不能不讓人嘆服。應當說,沈熙乾在詩中俯拾了四十年前與任家梁“切磨投分”的種種片斷,詩中既有兩人交往的事實,更有“追念昔游,猶在心目”的興發。對沈氏而言,放逐異鄉,被發行吟于樅陽江上長達十年之后,晚年的他終于否極泰來,回歸海上,只是昔日的“苔芩”(指志同道合的朋友)或是已逝,或是散不可尋,面對“同學飄零、舊業沉淪”的景象,除了“恨鶴歸遲”以外,還有什么“可復道哉”呢?

《組詩》第五首、第七首則又將場景從追憶往事拉回到了高家小閣子的現場,面對任家桂、高指斐這一對璧人,在高家小閣子中,沈熙乾一邊敲尊聽雨,一邊聽著“當年小弟”傾訴著先兄任家梁的“別來滄海事”。盡管“尋消問息到如今”的詩人,終有摯友消息,遺憾地是故人長往,生死懸隔,回首前塵,棖觸萬端。短短一句“不信人間如此夜”,濃縮著多少讓人愴然傷懷的感傷與哀痛!

盡管追憶中有著種種“人何以堪”的感傷與憫然,只不過逝者已矣,沈熙乾并沒有深陷其中,而是在第七首詩中及時抽身而出,向故友任家梁的家人投以關注目光,詩中的“故人佳偶”指的是任家梁夫人蔣慶蕙女士,蔣女士乃江南名門、海寧蔣氏的后人,因其父與任家梁父同為民國交通系要員,故任、蔣聯姻當是出自父輩牽線。而蔣女士雖出自江南名門,因其自小生長于北京,說一口字正腔圓的京腔,因此“我到吳趨聽北音”中的“北音”即是沈氏回憶當年與蔣女士接談時的情景。行筆至此,沈氏突然筆鋒一轉,一股為化悲為喜的暖流洋溢在字詞間,因任家桂相告,任家梁當年“學語咿呀”的“小兒女”們而今已是綠樹成蔭,兒女成行,故人云沒,但子嗣興旺,后繼有人,此情此景足以告慰故人的亡靈。

應當說,在敘事組詩《高家小閣子》中,詩人沈熙乾以深懷情愫的倒敘之法,在詩、景物與友人的三維框架中為我們創構一個“高山流水”式的往事空間,兩位“沒世無名”的詩友穿越時間的鴻溝而在此相聚,盡管在往事中交織著詩人的厄運與痛苦,蹉跎的歲月卻無法銷蝕他的激情與才華,追憶因此如同一支穿透昏沉時世的響箭,在層層陰霾中嘶鳴著他的固執與深情,在被澌滅與被遺忘的罅隙間,劃出一道悲喜交集的耀眼熹光。