小小說文體的倡導者與實踐者 ——馮驥才《俗世奇人》研討會發言摘編

2017年7月12日至13日,第16屆《小小說選刊》優秀作品獎頒獎典禮暨馮驥才《俗世奇人》研討會在鄭州舉行。本次活動主要包括頒獎典禮、對話馮驥才、《俗世奇人》研討會、小小說新論壇等主題板塊,由中國作協創研部、人民文學出版社、中國小說學會、河南省作家協會、河南省文學院、鄭州市文聯主辦,鄭州小小說文化傳媒有限公司、《小小說選刊》《百花園》承辦。

中國作協副主席陳建功,中國文聯原副主席、全國政協常委馮驥才,中宣部出版局巡視員劉建生,中共鄭州市委常委、宣傳部長張俊峰,中共河南省委宣傳部副巡視員趙鋼,河南省文聯黨組書記王守國,河南省文聯主席、省作協主席邵麗,中共鄭州市委宣傳部常務副部長徐西平,鄭州市國資委主任李秀山,鄭州市文聯主席鐘海濤,小小說傳媒董事長、《小小說選刊》《百花園》總編輯任曉燕,河南省作協名譽主席李佩甫,中國作協小說委員會副主任胡平,人民文學出版社副總編輯周絢隆,《小說選刊》副主編王干,中國小說學會副會長李星,中國小說學會副會長兼秘書長盧翎,天津大學馮驥才文學藝術研究院文學研究室主任祝昇慧,河南省文聯副主席、中國民間文藝家協會副主席程建軍,河南省文聯副主席、省作協副主席、省文學院院長何弘,中國作協創研部研究員肖驚鴻,《文學報》評論部主任傅小平等來自全國各地的領導、作家、評論家、編輯家共120余人出席盛會。

7月12日上午舉行了開幕式暨頒獎典禮,中共鄭州市委常委、宣傳部長張俊峰致歡迎辭。他說,以《小小說選刊》與《百花園》為依托的小小說,已經成為鄭州市乃至河南省對外文化交流的一張名片和中原現代文化的重要代表,鄭州也成為海內外矚目的“中國小小說中心”。

頒獎典禮上揭曉了多個小小說業界重要獎項。《俗世奇人新篇》(馮驥才)等獲第16屆《小小說選刊》優秀作品獎,《連語言似乎都是多余的》(周濤)等獲第16屆《小小說選刊》佳作獎,《安裝工小馬》(王劍冰)等獲《百花園》2015-2016年度原創作品獎。

頒獎典禮后,舉辦了“對話馮驥才:中原文化與鄭州民俗”的專訪活動。馮驥才《俗世奇人》研討會也同期舉行。與會專家認為,馮驥才是中國當代小小說文體的倡導者與踐行者,《俗世奇人》是中國當代新筆記體小說的典范之作。在馮驥才的文學創作版圖上,《俗世奇人》占據著重要的位置。

文學定力與經典化寫作

□陳建功

什么叫經典?很難用一句話來概括。一篇小說過三五年還能看,這已經相當難得了;過三五十年還能看,還能讓我們激動,就應該有希望進入經典的行列,因為它有超越時間和空間的魅力。以前汪曾祺先生寫過一些精短小說,我覺得堪稱經典,可惜篇數不算很多。馮驥才的好幾篇作品,讀來讓人回味綿長,但又很難一語道破,有的十幾年前看過,現在來看依然有魅力,我覺得這就是典型的經典化寫作。

馮驥才的文學創作品類繁多,而且各有特色。就小小說而言,《俗世奇人》讓我看出了他的文學定力,他想清楚了文學是干什么的,文學要寫什么,文學要怎么寫才能夠達到經典的程度。馮驥才的小小說創作有這樣幾個特點:

一是他對地域文化深入的感受和追求。作品里面的天津地域文化色彩,使他成為天津人民的驕傲,也讓他的小小說創作更具有中華民族的民族性格。

二是他在文化趨向上的態度。《俗世奇人》里講了很多小故事,一看都是來自于民間文化的營養,汲取了民間文化的靈感。好多故事都是老百姓自己的故事,像《黑頭》里的小黑狗,滲透著弱勢群體被救助以后那種尊嚴感,丟了份的時候就扎在泥堆里自殺,體現的正是天津地域文化的精氣神。

三是獨到的小說創作功力。因其濃郁的民俗、地域文化積累,使他的作品充滿了文化意蘊,但就小小說而言,他仍然遵從小說創作的要求,比如人物性格的塑造和生活語言的運用等等,都有獨到的功力。

研討馮驥才的《俗世奇人》,其意義不光是分析這些人物與故事,更重要的是,它能讓我們思考小小說創作怎么走向經典之路。在小小說這面旗幟下,有很多優秀的作家,也有很多很優秀的作品,都在朝經典化的方向努力。在這一點上,馮驥才的創作起到了標桿的作用。

作家看畫,看畫后邊的東西

□劉建生

馮驥才的《俗世奇人》以精細的筆法、精短的篇幅,形神畢肖地刻畫了百年來天津衛各形各類各種怪異人物,重現了特殊歷史時期、特殊地域環境、特殊文化傳承中的眾生相,組合、拼接、勾畫了一個時代一個社會的風俗畫卷,成就了小說藝術寶庫中難以復制的經典作品。

馮先生有句名言,寫在《意大利讀畫記》的扉頁上:“畫家看畫,看畫上邊的東西;作家看畫,看畫后邊的東西。”看圖文并茂的《俗世奇人》,我的感覺是,既讀文中畫,更看畫中文。看出畫中的文字、話語,讀懂文中的形象、稟性、氣息,甚至戾氣。宛如在嘈雜的市井中探索,不斷發現新的看點與境界;又似在海底深處打撈,遠遠超出藝海拾貝式的收獲。那是重溫一個民族生生不息的心態,琢磨社會萬象之后,人生的凄涼、悲苦、喜悅、得意、善舉之外更雄渾、厚重、深沉的東西。

俗人奇事、百態紛呈的眾生相,讓我們看到了中華傳統文化的熏染、傳承、衍生之中的精華、精髓,看到一個民族滋生蔓延的精神肌骨,看到數千年傳遞從不間斷的文化脈絡。同時,又看到歷史尤其是近現代歷史,中華文化傳承中呈現的糟粕和缺陷,出現的落后和被動。在這紛亂的市井百態中,體悟文化啟蒙、文明啟蒙的道義、正義和定義,具有警示的意義。

來自民間文化的優秀作品

□王守國

馮驥才是有多方面成就的作家藝術家,他對河南的文藝事業有著不可替代的貢獻,一個是小小說領域,另外一個是民間文學藝術事業。

習近平總書記在中國文聯十大、中國作協九大開幕式上強調:“社會是一本大書,只有真正讀懂、讀透了這本大書,才能創作出優秀作品。讀懂社會、讀透社會,決定著藝術創作的視野廣度、精神力度、思想深度。”我覺得馮驥才的小小說,就是他讀透社會這本大書之后,百煉成鋼化作繞指柔的一種藝術境界。在《俗世奇人》看似輕松、幽默的文本中,體現著作者的大愛和大智慧,以及對人世滄桑的一種洞察力。《俗世奇人》的創作,來源于他多年來致力于民間文藝研究,從民間文化、民間文藝中萃取精華,同時他又是一個畫家,擅長文人畫的白描筆觸,在三言兩語中,一個人物就栩栩如生。我讀馮驥才的作品,除了感受到他作為作家本身的藝術功底,思想之源來自于民間文化的寶庫,藝術敘事技巧和敘事成就也得益于他的繪畫功底,于是才有了以民間文化為底蘊、以栩栩如生的人物為標志的一本筆記體小說集。

收錄在《俗世奇人》中的一些作品很多年前就讀過,現在再讀,這些人物仍然栩栩如生,仍然讓我感動。馮驥才筆下的這些人物千奇百怪,不管有什么特點,里面始終包含著作者本身的價值判斷,激濁揚清、褒優貶劣。從道德到審美,這種向上向善向美的藝術追求是內在的、一以貫之的,這樣的作品繼承了我國古代筆記體小說的優良傳統,在新的形勢下又有所創新。

中國市井生活的縮影

□邵 麗

開始讀馮驥才的作品時,我還是一個中學生,正在做著文學夢,像 《神鞭》《三寸金蓮》這些作品是很早以前讀的,當時特別驚訝,感覺馮老師的文字結實得像金子一樣。確實,馮老師的作品對我,也可以說是對很多后輩作家的影響非常之大。馮驥才是當代著名作家,也是高產作家,據說已經出版各種文字的作品150多種,這確實讓我們這些后輩望塵莫及。這次帶來的新作《俗世奇人》,我知道在網絡上,讀者對這部作品好評如潮。這部作品由36篇小小說組成,作品短小精悍。我覺得馮老師也是秉承自己一貫的傳統,用歷史厚重的作品向中國的傳統文化致敬。雖然書中所講的故事發生在天津衛,它其實也是當時整個中國市井生活的縮影。這些奇人奇事也是被逼出來的,就像作品中寫的那種,碼頭上的人不強活不成,為了生存練就一身精干的絕活兒,因此成為天津衛的奇人。

一本緊貼讀者、弘揚正能量的文學讀物

□周絢隆

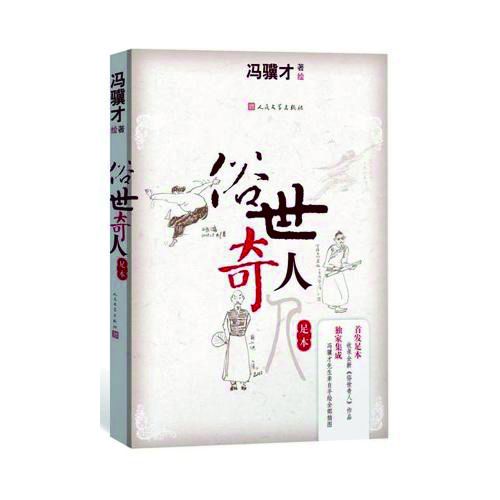

馮驥才的《俗世奇人》是一部描寫民間奇人異事的小說集,包括馮驥才早年創作的18篇舊作和2015年創作的18篇新作。這36篇小說風格統一、傳奇色彩濃郁、充滿生活氣息、人物形象活靈活現,書寫了清末民初時期天津衛的地域風貌、風土人情、生活風尚,也展現出我國民間文化的精巧技藝與其中蘊藏的智慧。

《俗世奇人》每篇講述一個傳奇故事,以各行各業小人物來表現民間大智慧,刻畫了眾多個性鮮明、令人過目難忘的人物形象。書中有醫生、粉刷匠、漁民、鑒賞家、小商販等各行各業的人物,他們混跡于市井之中,憑一身好手藝、好本事立足揚名,他們身在“俗世”,身份普通,卻常有令人拍案叫絕的“絕活兒”。每一個傳奇人物,馮驥才都能準確把握其特點,并在與該行業有關的故事中,深入淺出地點明蘊藏其中的大智慧。這些都是民間最樸素的智慧,也是中華民族祖祖輩輩口耳相傳留下的最誠懇的忠告,馮驥才用精彩的故事把這些智慧記錄了下來,從天津衛碼頭跨越百年,它們至今仍能夠帶給讀者啟發和感悟。

《俗世奇人》暢銷多年,《泥人張》《好嘴楊巴》《刷子李》等多篇還入選了中小學語文教材,成為文學界、教育界、藝術界一致推崇的優秀作品。可以說,《俗世奇人》是緊貼讀者大眾、弘揚社會正能量的上佳文學讀物。

切身闡釋自己對小小說文體的理解

□任曉燕

馮驥才與小小說文體淵源很深。早在上世紀80年代《小小說選刊》創刊伊始,他就擔任刊物的顧問。1999年,他曾以隨筆《小小說不小》來闡釋自己對小小說文體的理解,他說小小說是“獨立的、藝術的、有尊嚴的存在”,它有“非常個性化的規律與方式”,比起長、中、短篇小說,它更需要“小中見大、點石成金、咫尺萬里、弦外之音”。他曾多次來鄭州參加小小說活動,并把鄭州定義為“小小說的故鄉”。他說“鄭州在小小說方面對中國當代文學史是做出了大貢獻的”,鄭州將小小說“作為一門特殊的文學種類和特殊的事業,把它經營起來造成一種規模、一種氣候,而且還培育著一支龐大的寫作隊伍,引起整個文壇的矚目,使之成為當代中國文學的一個新品種”,從而“形成了全國性的小小說創作氣候”。

《俗世奇人》是中國當代新筆記體小說的典范之作。全書共收錄36篇作品,每篇塑造一個人物,以天津方言與古典小說的白描技法為基礎,以智慧幽默與生動傳神的文筆,呈現出36個鮮活有趣,活靈活現、匪夷所思的傳奇人物,復活了一段段舊天津衛水陸碼頭市井人物的酸甜苦辣,就像是一幅清末民初的《清明上河圖》。在藝術風格上,《俗世奇人》不僅傳承了中國古典小說的神韻精髓,也融進了西方文學的現代意識與創作技法,創造性地將故事性、傳奇性、思想性、藝術性、趣味性融為一體,為市井百姓立傳,拓展了中國當代筆記體小說的新境界。馮驥才曾說:“小小說是以故事見長的,但小小說不是故事。要想區別于故事,一半還要靠文本與文字上的審美。”《俗世奇人》以人物為經,以故事為緯,構架了一個舊天津衛的市井縮影,而在人物與故事之外,是作家對于語言與細節的一種極致追求,也是對于小小說之美的一種極致探索。

《俗世奇人》對小小說有很大貢獻

□胡 平

馮驥才作為小小說創作的一個領軍人物,對于小小說的影響以及它將來的發展,都有不可估量的作用。

馮驥才的小小說是適應于天津敘事的。天津有著非常鮮明的文化特色,它是水陸碼頭,居民五方雜處,性格迥然相異,水咸土堿,風習強悍,生出來各種奇人妙事。所以,天津故事往往富于傳奇色彩,比較適合于小小說的品性。由于需要在極短篇幅內充分調動讀者情緒,小小說往往是“奇才能書,巧才能傳”。小小說這種表現方式適用于天津題材,所以馮驥才用它來講述關于天津的故事,他寫了很多奇人絕活,干粉刷的刷子李,一面墻刷下來身上沒有一個白點;捏泥人的泥人張一邊看戲一邊捏泥人,捏得跟舞臺上的角色一模一樣,充分體現了天津的民間文化傳統。

他的小小說也很重視性格刻畫,善于勾勒具有鮮明個性的人物,比如說寫牙醫那篇,他的顧客相貌個性太強,滿臉絡腮胡子,還有一個大黑痣。這是一個壞人的形象,警察要抓他,牙醫上午剛給他弄完牙,卻記不住長相。但到最后,這個壞人還是讓他逮住了,是因為那個人一齜牙,那個牙他一眼就看出來是他弄的。這批小說里面幾乎每一個人物都有如此鮮明的性格。這考驗著一個小說家的基本功。

另外,他具有地方特色的語言確實為作品增色不少,還有很多富有動感的民間智慧,比如他寫一個老外,“一噘嘴,就見一個像櫻桃的東西從他嘴里面拱出來”。這個太形象了,胡子里面能鉆出一個“櫻桃”來。這個東西是語言,畫家是用畫筆畫東西,用色彩、線條、色調,但是作家憑借語言,比畫得還生動。這也是基本功,也是急不得、惱不來的,馮驥才在這方面確實具有不凡的才能。

小東西也能夠出大境界

□李 星

馮驥才是一位文化大家。小事兒也干,大事兒也干,像齊白石一樣,人家畫大山大水、大江大河,他就畫個蝦、畫個小溪、畫個牽牛花。能夠以小見大,小東西也能夠出大境界,我覺得這才是真正的大師。

《俗世奇人》寫的是小人物,但是整個透露出一種大境界,就是把天津衛這個地方的魂魄、靈魂全畫出來了。馮驥才將對天津衛的理性認識,很自然地化為形象化的東西,用語言勾畫出來,用文字刻畫出來一幅清末民初的《清明上河圖》,頗具大家風范。他繼承了中國筆記小說從《世說新語》以來的精神,同時和現代小說結合起來。筆記小說太干,現代小說太長,他把筆記小說的精神神韻融入現代小說,寫得很豐沛、繁華、豐韻,使人讀起來很有味。

《俗世奇人》不僅是一個地方的人文性格、風情風光,而且是一個城市的個人心靈中關于這個地方的記憶。所以,書雖小,敘事卻不俗,是一部不裝腔作勢、不做作賣弄的很大氣的作品。

融媒體時代紙媒傳播成功的一個特例

□肖驚鴻

在網絡文學文學性的呼聲越來越高漲的時候,就是傳統文學的傳播迎來新機遇之時,馮驥才筆記體小說這一類作品在網絡傳播時代具有天然的優勢。

我專門找咪咕調出了《俗世奇人》的網絡閱讀數據,試圖通過這部作品新舊傳播方式的比對,尋找一條純文學在當代的傳播路徑。2017年1月到6月,這本書在咪咕的訪問用戶數是16176,月均2696;圖書訪問PV數99166,月均16528;訂閱用戶數1428,轉訂率9%(一般圖書的轉訂率不超過5%)。圖書閱讀用戶數11576,閱讀PV是69658;客戶端閱讀數9842,深度閱讀用戶數3480,深度閱讀率30%。咪咕的內容總監說,馮驥才這本書在咪咕的傳統閱讀書里表現上佳。這證明隨著科技的發展和閱讀方式的改變,無線端為傳統文學的閱讀與傳播已經開辟了一條成功的路徑。

可見,馮驥才的小小說具備內容的民間性、讀者的廣泛性和傳播的普及性。由此,我也想到,文學本身就是要寫出細節的“小”來。很多人更在意文學之大與宏闊,認為一定要寫長篇小說才能名垂青史。其實,《紅樓夢》也是寫俗世奇人,但《紅樓夢》在傳播上還是被當成了陽春白雪,市井民眾有多少人讀過《紅樓夢》呢?《俗世奇人》確實是老少皆宜的。

以“碼頭性格”來捍衛文化個性

□盧 翎

《俗世奇人》在馮驥才的小說中可以說別具一格,把中國小說傳奇的敘事傳統和現代意義上短篇小說要素融合在一起,具體來講就是以人物為核心,注重截取片斷和瞬間,再有兼備了傳奇、風骨以及文化視野,我認為這是馮驥才的一種創造,他使得《俗世奇人》文本凝練、準確、深厚。這樣的一部小說集讓我們感受到了短的力量和魅力,這樣的小說對于我們今天短篇小說和小小說創作來講都是意義非凡的。

從上世紀90年代開始,馮驥才致力于文化保護工作,在他眾多的著述中,可以看出他走遍了天津的大街小巷,為保護天津的老城老街可謂是殫精竭慮。《靈魂不能下跪》這本書記錄了他的文化保護行動。也就是在這樣的對于天津歷史的發掘和保護的過程中,他也找到了天津性格的骨架,他有一個概括,叫“碼頭性格”,用一些詞來概括,叫“志烈、爽利、逞強、好勝、充溢、活力”。從1994年開始,《收獲》上發表的《市井人物》到《俗世奇人新篇》,我認為是馮驥才用小說的形式記錄下天津的地域性格,搶救的是文化的最為深刻的一種形態。這也是馮驥才在當今全球化浪潮中對文化個性的捍衛,這是一種文化的精神擔當!

“大”與“小”背后的張力

□祝昇慧

馮驥才曾說過小小說不小,它背后大的東西是什么?小和大背后的張力是什么?我覺得有三個方面,一是歷史和現實之間,二是精英和民間之間,三是傳奇和節制之間。

馮驥才寫《俗世奇人》的時候,正好是天津老城遺產保護的過程。在進行城市文化遺產保護的過程中,馮驥才把這樣一種內心的活動融入這部作品當中,所以我們可以看到他對于現實問題的思考,他向歷史去尋求答案。馮驥才是有非常自覺的歷史觀的作家,包括他后來在從事民間文化遺產搶救工作中也貫穿了這種思想,就是記錄歷史,他選取的清末民初正是天津文化最有特點、最有魅力的時代。《俗世奇人》為我們記錄和搶救了非常具有獨特魅力的文化形態,這就是歷史和現實之間的張力在小小說中的體現。

小小說文體本身就是老少皆宜的,它處在精英文學和民間文學之間的地帶。在《俗世奇人》中,我們看到馮驥才對民間文化的熱愛,這也是他經常說的一種文化情懷。他對這些市井的奇人、能人的認同,都帶有非常強烈的民間文化的意識,這也是不同于很多精英作家的地方。他很看重這些人,很欽佩這些能人,在這個過程中他把精英的意識,把作家和人物主體意識達成了一致。民間意識和精英意識非常和諧地融合在作品中,所以我們能感受到一種張力。

最后回到文學本身,也就是說它的文體學和敘事學,我提到了一個傳奇和節制。傳奇首先體現在馮驥才對馮夢龍小說的學習,他認為無奇不傳,我們看他筆下的能人都是往奇上寫,這是一方面,就是怎么去敘事,怎么把故事講好。另一方面,語言非常講究,這種講究體現出一種非常好的節制,是駕馭文字和控制文字的能力,包括人物語言和敘述語言,是怎樣在小小說這么小的螺螄殼里做道場的。

歷史性的高度

□劉海濤

《俗世奇人》提煉故事情節和意外結局,用得比較多的方法是抓住奇人的某一個性格元素和他的行為方式,用寫生式的情節來“升三級”,或者用反轉和曲折的情節來做“翻三番”的藝術鋪墊、渲染和夸張,目的是把奇特的性格元素和行為方式寫出特征、寫出極致,形成對讀者的吸引力。《俗世奇人》的故事結局多數為半點破或全留白,這個和小小說創作規律和文體特點極為吻合。小小說需要通過智慧的藝術構思和細節描述在短小的篇幅里面創造更多的審美信息,激活讀者的閱讀想象。馮驥才用經典的小小說佳作,使小小說在創作人物、構思情節、創建意義方面,達到了一個歷史性的高度,做出了無可替代的藝術貢獻。

傳統文化的另一種打開方式

□陸 琳

我想談談《俗世奇人》當中的“俗”,“俗”其實是我們傳統文化的另一種打開方式。《俗世奇人》講的其實是我們社會當中的一些傳奇的人。他們的行為往往是自發的,但是這種自發常常與傳統的習俗代代沿襲分不開。這種文化傳承方式往往以土著人的言傳身教的方式代代相傳,馮驥才的《俗世奇人》中正是這種文化的大怪,就是所謂天津衛土著的奇人大怪。這些奇人都是傳統文化的產物。比如《蘇七塊》,這位是只認錢不認人的大夫,有一身好功夫,但是他為了自己這醫術得以保存,所以不論是誰,看病之前先交錢,先拿出七塊錢,然后再看病。看上去是看病的規矩,也可以說是看錢的規矩,到底是看病的規矩還是看錢的規矩只有這位蘇醫師心中明白,但是旁人就以為蘇七塊是有非常奇怪心理的一個人。這個就是一個當時社會的文化,他想用這種方式把自己傳奇的醫術傳承下去。第二篇《刷子李》,李師傅專門干粉刷的行當,只干粉刷,其他不干。他的規矩一天只刷一間房間,絕不多刷一點點,九間房間就要刷九天。當然他還立了其他的規矩,比如說刷墻的時候穿黑衣服,為的是刷下來衣服沒有一點白的痕跡。為了展現他的功夫,作品通過他的徒弟把他這一身絕技渲染得淋漓盡致。最后李師傅還有一個小的規矩,刷完一面墻他休息一會兒,抽上一袋煙,喝一碗茶再刷下一面。這種對自己才華才能的陶醉,在很久以前已經有了。在傳統的文化里面,江湖的規矩,其實就是我們今天講的普世價值觀,這就是我對馮驥才這一系列作品里面另一種打開方式的一種理解。