精品意識與文學的繁榮

黨的十八大以來,我國的文學環境發生了重大變化,隨著黨對“為人民謀幸福”這一“初心”的殷切呼喚,文學藝術事業的“人民”語境形成,也就是主流意識形態為文藝事業營造了以“人民”為中心話語的政治文化環境。2014年10月15日,習近平總書記在北京主持召開文藝工作座談會并發表重要講話,不僅指出“文藝事業是黨和人民的重要事業,文藝戰線是黨和人民的重要戰線”,更明確提出應“堅持以人民為中心的創作導向”。這一具有重大歷史意義的文藝講話,標志著社會主義文學在新的歷史條件下突出了它的人民性質,當代文學史開啟了“人民文學”復興的時代。

自從1949年召開第一次文代會以來,“人民文學”幾乎就是“社會主義文學”的代名詞,產生了一批以謳歌人民革命的歷史和塑造代表歷史前進方向的革命英雄人物及社會主義新人的藝術成果,以“紅色經典”之名載入了20世紀中國文學的史冊。新時期之后,一些文學創造群體更熱衷五四“人的文學”傳統的回歸,“人民文學”的意識則相對的淡漠。習近平總書記的講話號召“堅持以人民為中心的創作導向”,并且從“人民需要文藝”、“文藝需要熱愛人民”等三個方面對這一導向做了具體說明,這是對中國共產黨以人民為本位的政治思想的弘揚,同時也是從理論上對“人民文藝”思想傳統的繼續。可以說,習近平總書記《在文藝工作座談會上的講話》是繼毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》之后的又一次由黨的最高領導人對文藝工作所作的系統的理論思考和公開闡述,由于它是在執政黨面臨新的歷史任務的條件下來處理政治和文藝的關系的,因而對毛澤東的文藝思想不僅有繼承,還有發展。講話的重要意義在黨的十九大以后更加突顯,因為“實現中華民族偉大復興需要中華文化繁榮興盛”,文化是一個民族的精神支撐力量,而文藝是民族文化當中最能深入人心因而最有影響力的部分。將文藝事業與實現中國夢相聯系,是文藝進入新時代的信號與標志。可以斷言,在文學新時代,文藝的組織化生產將重新發揮力量,其結果是與人的文學并行不悖,人民文學有望出現新的繁榮局面。

處在當下的文化環境里,文藝工作者不能不思考應當如何建設新的人民的文學,有正確的建設才有真正的繁榮。人民文學的建設,作家和文學理論批評工作者從事文學活動時首先應抱有“以人民為中心”的倫理態度。習近平總書記對“以人民為中心”作過具體解釋,按他所說“就是要把滿足人民精神文化需求作為文藝和文藝工作的出發點和落腳點,把人民作為文藝表現的主體,把人民作為文藝審美的鑒賞家和評判者,把為人民服務作為文藝工作者的天職”。態度有了,人民文學的主體才得以確立,這里的主體,不只是作為服務對象的人民,也包括作為服務者的作家和理論批評家。文學生產者在人民文學的建設中起主導作用。最后決定人民文學的形態和質地的,不僅是作家批評家的良心,也要靠他們的內心,即審美意識和審美創造能力。也就是說,建設社會主義文學,除了認同人民本位的社會主義倫理,更重要的是在進入文學內部之后,要解決好“寫什么”和“怎么寫”的問題。就其主要傾向而言,“人民文學”與“人的文學”在題材上的確有別:后者聚焦于個人,關注的多是個人的命運,一己的悲歡,前者關心社會狀況、群體命運和歷史走向;后者從自我體驗出發著重表達生命意識,而前者在宏觀視野里通過反映外部世界來表達歷史意識。周作人曾把人的文學內核界定為“個人主義的人間本位主義”,表明從五四新文學發源起,哪怕文學離不開對社會生活和歷史變遷的描寫,但社會與歷史在作家的筆下終究是個體生存與人性反省的背景。人民文學的提倡者卻另有抱負,他們賦予文學的是更宏大更崇高的使命,他們希望在文學制作里,社會生活全景與歷史潮流本身成為藝術形象的本體,負載人類不斷改寫和創造歷史的動機。因此,如果社會生活能夠反映人民的意志,對它就要以正面描寫為主,這是人民文學的一個基本原則。習近平總書記談到,“生活中并非到處都是鶯歌燕舞、花團錦簇,社會上還有許多不如人意之處,還存在一些丑惡現象,對這些現象不是不要反映,而是要解決好如何反映的問題。古人云,‘樂而不淫,哀而不傷’,‘發乎情,止乎禮義’。文藝創作如果只是單純記述現狀、原始展示丑惡,而沒有對光明的歌頌、對理想的抒發、對道德的引導,就不能鼓舞人民前進。應該用現實主義精神和浪漫主義情懷觀照現實生活,用光明驅散黑暗,用美善戰勝丑惡,讓人們看到美好、看到希望、看到夢想就在前方。”以這個原則為前提,人民文學的書寫題材不難劃出一些范圍,如習近平總書記所說,“中華民族5000多年的文明進步,近代以來中國人民爭取民族獨立、人民解放的浴血斗爭,中國共產黨領導人民進行的革命、建設、改革的偉大歷程,古老中國的深刻變化和13億中國人民極為豐富的生產生活,為文藝創作提供了極為肥沃的土壤,值得寫的東西太多了。”然而,僅僅拓展甚至更改文學書寫的題材內容,并不能保證人民文學的建設能取得成功,這就需要全面地理解習近平總書記的講話精神,正確看待和處理“寫什么”和“怎么寫”的關系,以保證人民文學的生產質量。

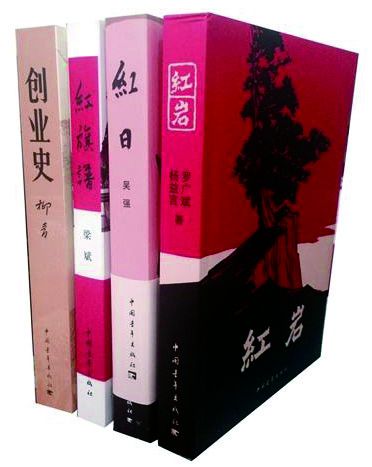

跟戰爭年代注重文藝的戰斗作用(團結人民、教育人民,打擊敵人、消滅敵人)不同,在實現中華民族偉大復興的偉大征程中,黨看重于文藝的,是它培育國人健康精神的審美作用。由于中國共產黨已經處在相當優越的歷史環境中,黨的文化領導權的實現是在政治家與文藝家的和諧關系中進行的,因此黨的文藝思想里政治功用與審美功用取得統一,領導文藝工作與尊重文學藝術的規律相是互協調的。從文藝功能觀上看,從毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》到習近平總書記《在文藝工作座談會上的講話》,發生了由工具性到人文性的變化。前者闡述的是革命文藝的性質與功能,態度明確地強調革命文藝就是革命斗爭的武器,說明革命斗爭需要的革命文藝不以審美為基本屬性。而后者的人民文藝觀傾向于繁榮文藝以滿足人民的精神生活需求,十分重視文學“啟迪思想、溫潤心靈、陶冶人生”的鑄造靈魂的功能,這才有“文藝深深融入人民生活,事業和生活、順境和逆境、夢想和期望、愛和恨、存在和死亡,人類生活的一切方面,都可以在文藝作品中找到啟迪”的理論概括,和回顧自己年輕時讀了不少文學作品并從中悟出了不少生活真諦的現身說法,說明習近平文藝思想既看重文藝的現實功用,也重視文藝的超越價值。基于這樣的邏輯,習近平總書記的講話一再提到“優秀作品”、“好作品”、“精品”,并認為“精品之所以‘精’,就在于其思想精深、藝術精湛、制作精良”,它的潛在話語是文學作品的價值在于它的思想性和藝術性的統一,真正具有藝術價值的文學作品能夠征服所有人。習近平文藝思想雖然也將文藝提升到實現中國夢偉大事業的政治高度,但始終尊重文藝自身的規律,主張“要堅守文藝的審美理想、保持文藝的獨立價值”,在談到文學批評時,說到要“運用歷史的、人民的、藝術的、美學的觀點評判和鑒賞作品”,這顯然對恩格斯的“歷史的、美學的觀點”是一個發展,它在增加人民性標準的同時,強調對藝術性的追求,無疑肯定了“怎么寫”的重要性。有志于人民文學建設的文藝工作者對此不能不察,不能以為有了對歷史進行整體把握的意愿,史詩性的作品就可以拔地而起、屹立不倒。柳青的《創業史》至今不失其藝術魅力,并不在于作者試圖回答中國農村的社會主義革命為何發生和如何發生的創作意圖有多么符合歷史發展趨勢,而是他對自己熟悉的北方鄉村生活氛圍和處在特殊矛盾關系中的農民性格和人物心理有十分真切的刻畫。換言之,真正長久具有藝術價值的,是作品里尊重生活真實和人性邏輯且能完美加以表現的部分。所以,要想通過復興人民文學造出一個文學的新時代,文學工作者一定要有精品意識。

精品意識從何而來?來自文學審美創造經驗的積累。建設現代化強國,需要大國工匠。中國要成為文學大國,也需要一批語言藝術家。精品意味著作品真正符合美的創造規律,而要摸清和掌握規律,只能靠長期實踐、反復打磨,其中少數有天分的人可望達到庖丁解牛、郢匠揮斤的境界。在這方面,新時代人民文學大廈的打造可以依賴的,還是改革開放以來越來越壯大的創作隊伍。新時期文學歷時40年,一代一代的作家吸收了各種思想、觀念、流派、技巧,在此基礎上進行了中國化的探索實驗,有失敗也有成功。精品意識就是創新意識,然而沒有經驗積累的創新只能是無根之木,創作的樹難以繁茂,何況人民文學要的不是灌木叢,而是參天大樹,是能夠迎風喧嘩的森林。好在文學發展到今天,并不缺少經驗豐富的能工巧匠。對于作家來說,在保持多元的文學觀念的情況下,有責任拓寬創作領域,參與人民文學的打造,以具有高度藝術價值的作品記錄時代的變革,回答歷史的提問。