讀吳伯簫1961年的兩份手稿

吳伯簫原名熙成,當代著名散文家,一生筆耕不輟,成果豐碩。最能代表其散文成就的是《記一輛紡車》《菜園小記》《歌聲》《窯洞風景》等一組回憶延安生活的作品。中國現代文學館珍藏有吳伯簫1961年創作的《記一輛紡車》和《種菜》(后改為《菜園小記》)兩部手稿,保存于恒溫恒濕的手稿庫中。這兩部手稿是由中國作家協會捐贈,上世紀90年代初入藏中國現代文學館的。

《記一輛紡車》和《菜園小記》作為描寫延安大生產運動的典型性的剪影和片段,放聲歌頌延安精神,弘揚依靠自己的雙手,向困難作斗爭的精神,發表于正處于困難時期的中國,有著重要的現實意義,這也正是吳伯簫創作的初衷。

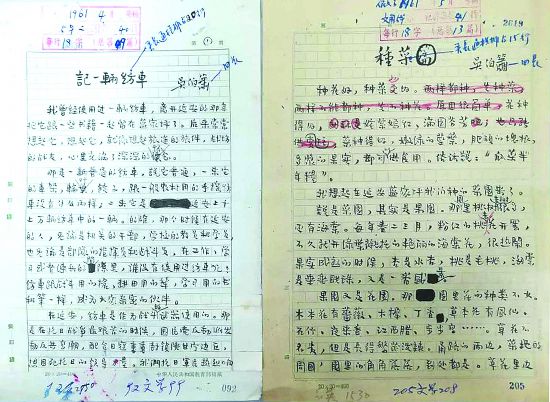

《記一輛紡車》手稿共8頁,作者用毛筆書寫于“20×20”“中華人民共和國教育部”專用稿紙上。首頁左上角蓋有《人民文學》雜志的紅色發稿印章,可以清晰看到“1961年4月”字樣;末頁尾部有完稿日期“一九六一年二月十五日,春節”字樣。從整部手稿看,幾乎每頁稿紙上都有多處修改的痕跡,或添加或刪除,作者都有明顯的標識。尤其是刪除的字、詞、句,吳伯簫均用墨筆沿字的輪廓涂成方形,看上去非常工整,并在每頁稿紙上標注了頁碼。

《種菜》手稿共7頁,作者也是用毛筆書寫于“20×20”灰格稿紙上。手稿的首頁頂端蓋有《人民文學》雜志的紅色發稿印章,上有“人民文學1961年5月”字樣;手稿末頁有完稿日期“一九六一年四月九日”字樣。從印章上看,這篇文章應發表于1961年5月號《人民文學》雜志上,但筆者查看1961年《人民文學》雜志后得知,這篇文章實際上發表于1961年6月號《人民文學》雜志上,并更名為《菜園小記》。手稿中有紅、黑兩色毛筆修改的字跡,將修改筆跡作了比對后發現,紅色字跡不是吳伯簫的手跡,應為編輯的修改筆跡,而黑色修改字跡才是作者手跡。將《種菜》原稿與1961年發表于《人民文學》雜志上的《菜園小記》作比較,發現內容有多處修改,從而判斷這部手稿為初稿而非定稿。

筆者將兩部手稿原稿與1961年《人民文學》雜志的刊發稿(以下簡稱“刊發稿”)作了比較,發現《記一輛紡車》和《種菜》雖創作并發表于同一年,但很明顯,《記一輛紡車》原稿與刊發稿相比,修改得極少,只有兩處添加了文字。而《種菜》的刊發稿卻作了大量修改,匯總了一下,有20余處。整體來看,這次修改可以分為兩種類型,一是對個別語句措辭的修改(包括題目),二是俗語、諺語的引用。一篇文章語言表達的好壞,直接影響到感情表達的效果。本文擬對《種菜》原稿與刊發稿做一個比較,同時淺析修改的原因及其文學價值。現把主要異同點列舉如下并加以說明。

標題 原稿:《種菜》

刊發稿:《菜園小記》

作者將作品名由《種菜》改為《菜園小記》,更富有文學色彩。

第1頁 原稿:種花好,種菜也好。

刊發稿:種花好,種菜更好。

從原稿修改的痕跡中依稀可見,吳伯簫開始用的是“更”字。后改為“也”字,但在出版時又將“也”字改為“更”字。一字之差,“更”字能夠在“好”的程度上再進一步,凸顯了種菜的好處。可以看出,作者是經過反復斟酌推敲的,僅一個字反復修改,見證了作者創作時的思緒,修訂時的考量。

第1頁 原稿:果實成熟的時候,杏是水杏,桃是毛桃,海棠是垂垂聯珠,又是一番盛景。

刊發稿:果實成熟的時候,杏是水杏,桃是毛桃,垂垂聯珠的海棠,又是一番繁盛景象。

原稿是“海棠是垂垂聯珠”,而刊發稿改為“垂垂聯珠的海棠”。筆者查閱了收錄于《北極星》與《吳伯簫散文選》中的《菜園小記》,發現兩部散文集又改為“海棠是垂垂聯珠”,這樣的語序與前文是一致的,讀起來更順暢。

第2頁 原稿:在延安的人,大家都在工作。

刊發稿:在延安的同志,大家都在工作。

作者將原稿中的“人”改為“同志”,這樣的表達把延安人民之間的距離拉得更近,這樣的稱呼更為親切。

第3頁 原稿:從石窠通菜地挑一條窄窄淺淺的水溝

刊發稿:從石窠通菜地挖一條窄窄淺淺的水溝

作者將原稿中的“挑”字換作“挖”字。挑,是多音字。讀tiāo,有挑選,挑剔,挑毛病等詞意;讀tiǎo,有挑戰,挑釁,挑撥,挑逗等詞意。所以,“挑一條水溝”不符合日常語法。而“挖水溝”則更貼切。

第3頁 原稿:出了九就能發出韭芽。

刊發稿:出了九就能發出鮮綠肥嫩的韭芽。

在刊發稿中增加了“鮮綠肥嫩的”修飾語,形象地描寫了韭菜的良好長勢,更好地表現了作品的主題——延安軍民通過自己的勞動,獲得了可喜的成果。

第4頁 原稿:為了積肥,大家趁早晚散步的時候到來往牲口多的大路上拾糞。有一次,一位寫小說的同志,出門沒帶糞箕,用手把新下的驢糞捧回來。“要吃香的,就離不了臟的。”當時傳為佳話。組織上請菜把式,老農講課,大家跟著學了不少知識。《萬丈高樓從地起》的歌者、農民詩人孫萬福,就是有名的老師之一。記得那個時候他是六十多歲,精神矍鑠,聲音響亮,講話又親切又質樸,那老當益壯的風度,到現在還留著深刻的印象。跟那些老師,我們學種菜,種瓜,種煙。

刊發稿:“莊稼一枝花,全靠糞當家”。為了積肥,大家趁早晚散步的時候到大路上拾糞,那里來往的牲口多,“只要動動手,肥源到處有”啊。我們請老農講課,大家跟著學了不少知識。《萬丈高樓從地起》的歌者、農民詩人孫萬福,就是有名的老師之一。記得那個時候他是六十多歲,精神矍鑠,聲音響亮,講話又親切又質樸,那老當益壯的風度,到現在我還留著深刻的印象。跟那些老師,我們學種菜,種瓜,種煙。

這一段是全文修改最多的,有長短句的調整,也有句子的刪減或增加。刪去了“有一次,一位寫小說的同志……當時傳為佳話”以及“菜把式”等內容。加上了“只要動動手,肥源到處有”這句俗語,與前面增加的“莊稼一枝花,全靠糞當家”有了很好的呼應,又能把大家收集肥料的現實性和勞動的熱情表達出來。將“大家趁早晚散步的時候到來往牲口多的大路上拾糞。”這一長句改為兩個短句,使文章節奏更加明快,干脆利落。除前面提到的兩句俗語、諺語,《菜園小記》中還引用了大量的此類語言。這很大程度上或許取決于“文本”內容:作品著重在敘寫種菜的樂趣,這樣一篇充滿“泥土氣息”和“蔬菜清香”的文章,其語言特色似乎只有與其“土氣”相符,才能更恰當地表達文章樸實的內容和淳樸的感情。這些來自民間的俗語、諺語,生動而不夸飾,樸實而有活力,自然親切,平易曉暢。

第5頁 原稿:是勞動量最多的時候……可是“種瓜得瓜,種豆得豆”,人勤地不懶,就算種的只是希望……

刊發稿:是勞動量最多的時候……可是“種瓜得瓜,種豆得豆”,就算種的只是希望……因為那是用成實的種子種在水肥充足的土壤里,人勤地不懶,有一分勞力就一定能有一分收成。

作者在刊發稿中調整了“人勤地不懶”的位置,把“人勤地不懶”放在“有一分勞力就一定能有一分收成”之前,更符合句意的表達。

第6頁 原稿:蒜在抽苔,白菜在卷心,芫荽在散發著脈脈香氣;那時候人也會感到一種田園樂趣。

刊發稿:蒜在抽苔,白菜在卷心,芫荽在散發著脈脈香氣;那時候,人也會感到一種真正的田園樂趣。

在“田園樂趣”前增加“真正的”這個定語,讓人感受到作者那種發自內心的快樂心情,把田園的樂趣、豐收的喜悅、勞動的詩情,凝練于“真正”二字上,讓讀者真切地體味到作者的情感,有著“言約而旨豐,辭近而意遠”的意境。

中學時,筆者學過《記一輛紡車》和《菜園小記》。30年后,讀到這兩篇散文的手書原稿,倍感親切。那些泛黃的紙頁呈現了作者創作時的心緒;刪刪改改的字里行間,有書稿編輯與作者的原始共鳴;在創作與修改之間,手書文字與印刷鉛字之間,映現著那個時代創作的縮影。