《哈尼交響》:用交響樂講述中國故事

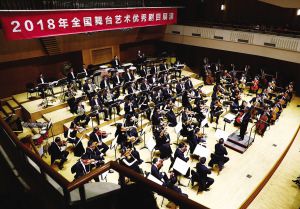

《哈尼交響》音樂會在北京音樂廳上演。資料圖片

近日,“2018年全國舞臺藝術優秀劇目展演”之《哈尼交響》音樂會在北京音樂廳上演。這場音樂會一次演奏了6部自中國交響樂團“云南紅河州交響樂創作實踐基地”創辦以來涌現的優秀代表作品,是踐行“交響樂中國化,中國交響樂世界化”理念的成果展示。

本場音樂會的作品是將山水靈秀之地的鄉土氣息和人文精髓,與當代世界先進交響技法結合,轉化成為動聽的音樂旋律。這些來自云南紅河、哀牢山地區少數民族的千年音調,穿越時空在交響樂殿堂上空回響,聽來既古老又清新。

音樂會上,郭小笛的《彝鄉幻想曲》再現了云南紅河彝族人民載歌載舞、盛裝迎接遠方客人的動人場景。趙石軍的《哈尼紀念冊》演繹出一幅色彩斑斕的重彩油畫,其中上冊“昂瑪突”描繪了哈尼族人民的祭祀活動“昂瑪突”的場景,其中下冊“尼阿多天梯”則將器樂人聲化演繹天籟之音。張朝的鋼琴協奏曲《哀牢山狂想》體現了作曲家對交響樂戲劇性手法與鋼琴表現力的把握,來自新西蘭的鋼琴家黃紫楠豪情滿懷,盡顯演奏名家風范。黃薈的交響音畫《云之南》第二組曲選段“山里的孩子”,沒有人為地結構性切割,而是開放式演繹,興之所至,點染成章,尤其是以長號比擬水牛的叫聲,可謂管弦樂技法的神來之筆。交響素描《哈尼印象》是指揮家紹恩的第一部交響樂作品,作品后兩段“古歌”和“歸天”,體現了作曲家對生與死的哲學思考,創作走心,聽來入心。夏良的《交響組曲》選段,并不特定展示某一首或某一段固化的民族音樂素材,而是呈現流體形態的民族音樂風格,海菜腔、跑馬調化為交響動力,天馬行空般傾情訴說,將音樂會推向高潮。

改革開放后,一批新作曲家將許多新技法付諸實踐,推動中國交響樂創作融入世界交響樂藝術發展潮流。但是也出現了唯技術至上和技術堆砌的弊病。對此,中國交響樂團始終堅守中國特色交響樂藝術,堅持創作、演奏“一條龍”,致力于創作優美動聽、表現力豐富的交響樂作品,充實了交響樂曲庫。

本場音樂會用交響樂講述中國故事,這是中國交響樂團幾代藝術家從創作到演奏的初心,展現出中國交響樂團深厚的藝術傳統和鮮明的藝術風格。這場音樂會的作品全部是作曲家在山野田間采集到的民間音樂寶藏,以交響樂技法進行提純和升華,打造了具有鮮活生活氣息的交響樂精品。全場音樂都以嫻熟的配器技法呈現新穎的和聲構思,音響之妙極具民族化的美感;獨具匠心的曲式結構體現出中國人的音樂敘事方式;新技法保持在合理、融洽的范圍內,助推了音樂發展。

近兩年來,中國交響樂團組織作曲家赴哈尼梯田、南音故鄉和大漠駝鄉采風,并在云南紅河州、內蒙古額濟納旗建立了兩個交響樂采風和創作實踐基地。通過這些舉措,中國交響樂團創排的新作品,藝術性顯著提高,對建立中國交響音樂審美標準,推出思想性、藝術性和觀賞性俱佳的新作品起到了示范作用。

(宗禾)