地之美、人之美展示當代和田

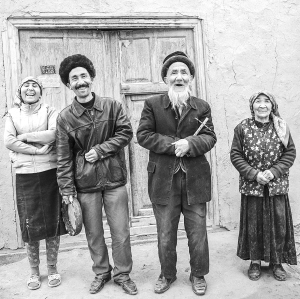

開朗樂觀的和田人。

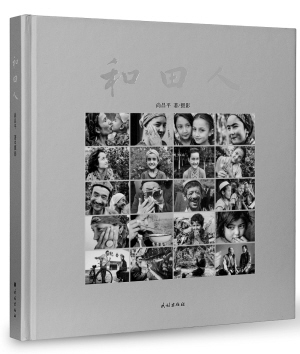

書名:和田人

作者:尚昌平

出版者:民族出版社

出版時間:2017年1月

幾年前,昌平曾將她深入新疆拍攝的一組以普通百姓為主題的照片給我觀賞。觀后我大為贊賞,當即建議她以當代新疆人(各個族群、男女老少)的特寫為主題,出版一冊攝影集。如今,昌平出版了《和田人》攝影集,相信這部畫冊能夠為更多人了解新疆提供一份生動、真實的人文影像文獻!

昌平的攝影集以和田的地和人為主題,展示了當代和田的地之美、人之美。新疆和田離我們很遙遠,距北京飛行距離超過5000公里。新疆和田離我們又很近,因為上世紀50年代,和田出了一位庫爾班大叔,他騎著毛驢到北京看望毛主席的故事家喻戶曉。而且這里盛產的和田玉也聞名遐邇。

和田是位于塔克拉瑪干沙漠西南緣的一片孤立綠洲,綠洲西部和南部有昆侖山環繞,北部是浩瀚的沙漠。境內地勢平坦,一年四季刮黃沙,雨量極少,氣候干熱,屬于干旱地區。發源于昆侖山山脈的玉龍喀什河與喀拉喀什河是這里的主要水源。這里的經濟以農牧業為主,交通不便,用新疆人自己的話說:“新疆像一個大口袋,和田就處于口袋底部”,今天的和田仍是全國有名的貧困地區之一。

和田歷史悠久、文化璀璨,自古以來就是“絲綢之路”沿線重鎮。兩千多年前,漢代西域的36國中,和田就有于闐、扜彌、皮山、渠勒、精絕、戎盧6個綠洲城邦國。西漢時期,中央政府設置西域都護府,和田地區自此成為我國領土神圣不可分割的一部分。據史載,古于闐一直與中央歷朝保持著密切的政治、經濟、文化交流。漢唐時期的和田,在東西方文化交流史上更是名震中外,孕育了包括昆侖神話、于闐樂舞在內的古代文明,在燦爛的中華文明史上占有重要地位。

和田是我國最早接受佛教文化的地區,也是佛教從印度傳入中原的中轉站,當時這里的僧侶多達數萬人。漢唐盛世時,中原地區的人們到印度學習佛法被稱為“西天取經”,而和田當時被稱為“小西天”,可見和田在中國佛教史乃至中華文明史上的地位。公元11世紀,伊斯蘭教東傳,逐漸成為和田地區的主要宗教信仰并延續至今。“絲綢之路”沿線的文化交流,宗教信仰的傳承變遷,不同文化、不同民族在碰撞中交融、互補,使和田成為世界文明交融之地,中華文化寶庫之一,并塑造了和田人的文化、和田人的性格,使和田人以多姿多彩的面貌展現于世人。

現在,有200多萬各族兄弟姐妹生活在和田這片土地上。各族人民千百年來在這里繁衍生息,建設邊疆、保衛邊疆。維吾爾族人是和田地區的主要人口,他們用歌舞贊美生活,與其他民族的人們和諧相處,交流交融。

千百年來,和田人引以為傲的和田玉、艾德萊斯綢、手工地毯、桑皮紙、于闐樂舞,充分體現了和田人之美——美在光輝燦爛的人文歷史,美在內外兼修的智慧,美在勤勞善良之心。

《和田人》攝影集是昌平歷經20年南疆攝影實踐,尤其是對昆侖山北麓和田地區的居民、塔里木盆地邊緣的綠洲人家、塔克拉瑪干沙漠腹心地帶的原始村落進行了深度考察后,從十余萬張照片中精選而成的。

昌平鏡頭中的和田人和景,其特色與價值,可用現實性、唯一性、藝術性、歷史性、學術性來概括。圖片拍攝于現今、拍攝于實地,此可謂現實性。

拍攝的對象絕大多數是普通老百姓,他們大多沒有面對過其他相機的鏡頭,此可謂唯一性。

從今天的角度看,新聞拍攝也好,紀實攝影也罷,對人和景的抓取和表現始終占有重要地位。而抓拍正是昌平所擅長的,她鏡頭中的景,美無比;她鏡頭中的人,真無比;她鏡頭中的情、景、人的交融,是如此真實和鮮活,此可謂藝術性。

昌平鏡頭中的和田人、和田景,是我們認識今日和田不可多得的影像資料。隨著時間的推移,這些照片終將成為老照片,成為人們觀察、認識世紀之交的和田的一個特殊窗口。這些定格瞬間的圖片,其魅力與價值將得到真正的體現,此可謂歷史性。

昌平的《和田人》充分顯現了作為攝影家“讓瞬間定格為永遠”的精湛水準,其學術性價值將為歷史學、考古學、民族學、民俗學、人類學、社會學、生態學的研究提供一份獨特的人文地理圖像信息資料。

近年來,我欣喜地看到昌平由行者到學者的華麗轉身,在當代中國學人群體中增添了一位名符其實的人文地理專家,一位善于用鏡頭紀錄邊疆人文、自然景觀的攝影家。

昌平的邊疆考察之路仍在繼續……我期待著她的不同題材的邊疆探索作品不斷問世。

(作者系中國社會科學院中國邊疆史地研究中心原主任,中國邊疆研究所研究員、博士生導師。)