對話軍旅作家 描繪當代文學風景

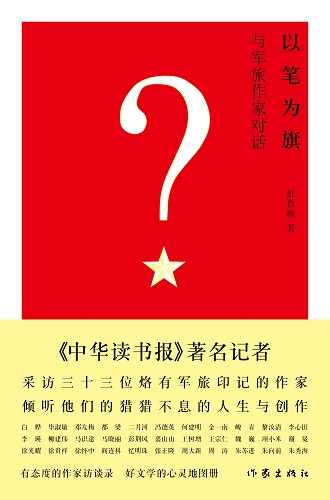

繼《說吧,從頭說起》之后,《中華讀書報》資深記者舒晉瑜新作《以筆為旗——與軍旅作家對話》,由作家出版社出版。峻青、徐光耀、鄧友梅、徐懷中、李瑛、彭荊風、馮德英、李心田、黎汝清等三十三位軍旅作家悉數收入,被譽為是“有態度的作家訪談錄,好文學的心靈地圖冊”。

“舒晉瑜的訪談有一個很重要的特點,就是對于作家的發現,發現他們的童年,發現他們的經歷,發現他們的閱讀,發現他們的風格,發現他們的生活態度和文學觀,發現他們豐富駁雜的精神世界,一言以蔽之,發現他們的奧秘;舒晉瑜的訪談第二個特點是文學性,用文學的方式表現文學人物和文學現象。”中國作協副主席、解放軍藝術學院文學系主任徐貴祥發現,舒晉瑜常常會越過“訪談”這樣帶有規定性的文體規范來書寫她的對象。從她的筆下,我們能夠大致地看到一個個作家成長的足跡,看清他們的輪廓。她的努力是行之有效的,為我們了解當代中國文學描繪了一道獨特的風景。

著名詩人、解放軍總政治部原文化部部長李瑛認為,舒晉瑜視野開闊,感覺敏銳,極具真知灼見,多年來對我國文壇多所了解,故采訪提問針對性很強,又因是面對面對話,越顯從容親切,極富情趣。《軍旅作家訪談錄》既是一部作家創作活動的心靈史,又折射出我國文藝思潮的流向。軍事文學是代表一個民族精神力量的文學,相信此書必將有助于我國軍事文學的繁榮和發展。

“她既葆有掃描文學的大視野,更練就了一支耕耘不輟的快筆頭,最重要的是,她能夠沉靜下來,舍得在閱讀作品方面下功夫,并籍此探入作家的心靈,敏感地捕捉各種有價值的文學話題,保證了前沿、獨創與深度的三位一體,這在浮躁的當下媒體中尤顯難能可貴。”著名文學評論家、解放軍藝術學院原副院長朱向前說,值得特別指出的是,舒晉瑜對軍旅文學和軍旅作家的長期關注、深知與熱愛,也是她對當代中國文學的獨特貢獻。

著名文學評論家、原總政宣傳部藝術局局長汪守德表示,作為記者的舒晉瑜,長期觀察和研究文學創作的現象與實踐,對軍事題材文學和軍隊作家也有較為深入的了解。對于著名軍旅作家創作軌跡、文學成就、風格變化的梳理,角度非常獨特且很有意義。作品以親切的敘述、大量的細節和富于魅力的文字,通過深入剖析作家和作品,展示作家創作的軌跡,不僅有力搭建起軍旅作家和讀者之間理解和溝通的橋梁,還可以給正在從事新的創作的年輕作者,特別是軍隊青年作家,提供十分有益啟示。

【作者簡介】

舒晉瑜生于山西霍州,祖籍山東博興。自1999年供職于光明日報報業集團《中華讀書報》,現為總編輯助理。著有《說吧,從頭說起:舒晉瑜文學訪談錄》。

【內容介紹】

本書可視為《中華讀書報》著名文學記者舒晉瑜上一本《說吧,從頭說起:舒晉瑜文學訪談錄》的續篇或姊妹篇。

全書是對國內有軍旅經歷或者仍身在部隊的著名作家的訪談集,包括白樺、畢淑敏、都梁、二月河、馬識途、魏巍、謝冕、閻連科、朱蘇進等三十三位。每位作家單獨成篇,每篇一萬字左右。這些作家年齡層次、人生經歷各不相同,他們現在與軍隊的關系或遠或近,但軍旅生涯卻給他們的創作留下不可磨滅的印記。在一問一答間,也能體會到堅硬的精神質地。

【在線試讀】

白樺:文學是我的生命

采訪手記:

這是那個風度翩翩、瀟灑優雅的白樺嗎?

那位卓越的詩人,因敢于直言而飽受憂患的作家。長詩《孔雀》和他的十四行詩展示出他的才華橫溢,《山間鈴響馬幫來》《今夜星光燦爛》等一系列人物生動、詩情盎然的電影更成為中國電影史上不能忽略的作品。

然而,當文學被時代的浪尖裹挾,白樺經歷了超出常規的災難和榮耀。《苦戀》和《吳王金戈越王劍》在上世紀80年代被禁演,以及后來所經歷的種種運動,使白樺成為知識分子“苦難一代”的代表。

我問白樺:《苦戀》帶給您的影響是什么?

他緩緩笑道:繼續“苦戀”!

“《苦戀》對我文學創作的影響是顯而易見的,是我一生繞不開的作品。”在《苦戀》中,白樺最想表達的核心是人性釋放、人的尊嚴,正如其主題曲中的一句:“把人字寫在天上”。在特殊的時代,他為此遭受了太多的磨難。2013年,《十月》雜志創刊三十五周年的時候,通過編輯、網絡和專家等諸多環節,評選了一批最有影響力的作品,名單中就有白樺的《苦戀》。白樺覺得很欣慰。頒獎的時候,他卻因為生病住院沒能去北京。

我問他:經歷那么多磨難,您沒有試圖稍微做些改變嗎?

他緩慢而清晰地回答:“改變就不是作家了。作家的使命,就是向死而生。我認為我這樣活,是盡責。”

但是,白樺為了這樣“活著”,付出的代價太大了。

他后悔過嗎?

“不后悔。”白樺的聲音很輕,但是無比堅定。他說,如果生命重新來過,他還會選擇這么做,但是會審慎一些,思考周到一些。

滿頭銀發的白樺坐在輪椅上,目光沉靜平和,我卻莫名地從中讀出一絲悲涼。因為腰椎受損,他已經兩年不能站立,《回憶錄》的寫作被迫中斷,書桌上的電腦也已經兩年時間未曾打開。盡管只能在輪椅上行動,白樺仍然堪稱是“與時俱進”的作家。他是最早一批開始使用電腦的,2009年12月開通了博客,兩年前又開始使用微信,還有朋友為他建了一個叫“白樺村”的公眾號。

他說,自己非常喜歡一句俄國歌曲唱的那種氛圍——“田野白樺靜悄悄”。在霧靄中,白樺樹閃著銀色的微光,讓人們確信它還站在那里,就足夠了。

士兵情結伴隨他一生。白樺說,他從沒有過單純的狂歡。苦難的經歷使他的作品不可避免地帶有悲情色彩。

白樺,原名陳佑華,1930年出生于河南省信陽市。白樺開始接觸文學是在抗戰時期。他的父親被日本憲兵活埋,母親帶著他們兄妹幾個在鐵蹄下掙扎。文學成了他尋找人生道路的火炬。“我最初接觸的是坊間的線裝書,其中有經典,也有史籍。我既希望文學照亮自己,也希望文學照亮別人。戰火曾經焚毀了我的童年時光,戰火又點亮了我的青春年華。”

抗戰末期的1942年至1945年,白樺與雙胞胎哥哥(電影劇作家葉楠,代表作有《唐明皇》《巴山夜雨》《甲午風云》)一起,離開家鄉去潢川就讀初中。白天上學,晚上就在姐姐家的織布作坊幫忙織布。用木機梭織,織各種各樣的毛巾。作坊里什么人都有,有逃兵,有被水淹的無家可歸的黃泛區的難民,白樺目睹難民們所受的苦難,創作了第一首詩歌《織工》,發表在《豫南日報》。那年,白樺十五歲。他熱心參加愛國學生運動,激憤的文字和尖銳的言談,引起了特務的注意。1947年,白樺肄業于信陽師范學校藝術科,同年逃離國統區,參加了中國人民解放軍。

“與同時代的人不同,我寫的這首詩,寫的是痛苦,不是口號式的,是抒情式的,是很純凈的。那是一個復雜的時代,但是痛苦卻是純凈的。另外,1945年,抗日戰爭結束了,國家好像是充滿希望的,但是又進入了三年內戰,還是讓人十分失望。”白樺參軍后,沒有機會寫文學作品,只能寫一些報道,把戰斗故事刻印成畫,發給下邊的連隊,最早是寫快板。宣傳用的快板,都離文學比較遠。

在旅部當宣傳員,白樺參加過多次戰斗,他說到現在他仍然有士兵情結。很多士兵是為了小米飯才參軍。打洛陽的時候橋斷掉了,后續部隊沒有橋,就從前邊倒下的士兵身上踏過去,他們中有的人手還在動……淮海戰役中,戰壕都被士兵的尸體墊平。“戰爭對我的沖擊,我說不清楚。”白樺說,他從沒有過單純的狂歡。苦難的經歷使他的作品不可避免地帶有悲情色彩。

建國初期,他隨軍駐守云南邊境;1952年,任昆明軍區創作組組長,在部隊開始了詩歌和小說創作。那時候國家剛剛解放,文學是一片荒漠,青年作家出名也相對容易。1953年,白樺的短篇小說《山間鈴響馬幫來》被改編成電影劇本,次年《山間鈴響馬幫來》在云南拍攝,這是新中國第一部反映少數民族生活、愛情及軍民聯合剿匪的影片,由著名導演王為一執導。此片受到了廣大觀眾的普遍贊譽。第二年,他的另一部反特題材的小說《無鈴的馬幫》又被長影著名導演林農改編,并與朱文順聯合導演拍成電影《神秘的旅伴》。王曉棠飾演女一號,由此而一舉成名。當時,白樺年僅二十四歲,他通過自己在邊疆的實地生活,細心觀察苗族邊寨的生活習俗,寫出了這兩部反特和驚險、愛情與抒情于一體的電影文學劇本,又在王為一、林農、朱文順的精心執導下,將云南神奇美麗的自然景色與濃郁的民俗風情融會在一起,影片情節曲折驚險,風格清新,思想性和藝術性和諧統一,成為新中國電影史上很有代表性的作品。

也就是在1953年5月,白樺和胡風初次相識。中國作協和解放軍總政治部聯合組織的作家訪問團,他被安排和羅烽、胡風、王西彥等一起出訪。兩年后他曾約另一位朋友一起去看望過胡風,為此,在“肅反運動”中,交代了幾十次都沒法交代清楚。

1955年,白樺調到北京,成為解放軍總政治部創作室的創作員。其間先后出版了短篇小說集《邊疆聲音》《獵人的姑娘》,抒情詩集《金沙江的懷念》《熱芭人的歌》和長詩《鷹群》《孔雀》等作品,成為上世紀50年代前期知名的部隊作家之一。白樺認為,自己那個時期寫的多數算不得真正的文學,那時他比較滿意的作品,是1956年的長詩《孔雀》。《孔雀》寫得很唯美,主要寫了愛情,寫了欺騙,寫了陰謀。北京大學教授、詩評家謝冕說,《孔雀》是那個時代非常少的、偶然留下來的一類作品。

1957年,二十七歲的白樺被劃為右派、打入另冊,當過好幾年鉗工,在最有藝術想象力的年齡被迫擱筆。

從1949年到1957年的八年間,白樺寫了一些小說、詩歌和電影。按當時的觀點,有“正確”的,也有不“正確”的。在“文革”中則一律作為毒草加以批判斗爭,而挨批最甚的是為電影導演鄭君里撰寫的劇本《李白和杜甫》。

“為了這個沒有發表、沒有拍攝的劇本,大會小會批斗了上百次,寫了幾十萬字的檢討。‘文革’以后我才領悟到,它所以挨批最多,是因為它最接近歷史的真實,最接近美,最接近作家的獨立思考。這種接近是無意的,并不是像批判者說的那樣,是我蓄意的借古諷今。那時他們太抬舉我了,在此之前,我并不是一個有先見之明的思想家。說實話,我是被真實歷史所吸引,被李白的詩歌魅力所吸引。經過批判,反而使我發現了中國歷史的惡性循環,發現了現代知識分子的生存狀態與遠古的文人非常相似。屈原是最早被誤解的愛國知識分子,“長太息以掩涕兮,哀民生之多艱。”“亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔!”白樺認為《離騷》開創了知識分子痛定思痛的宣泄。

1957年,二十七歲的白樺被劃為右派、打入另冊,當過好幾年鉗工,在最有藝術想象力的年齡被迫擱筆。一直到1976年,不僅沒有寫作的權利,其中的一半時間,人身自由被完全剝奪。“1957年的挫折使我發誓放棄文學,甚至文字,把所有的筆記、日記全部毀掉,扔掉所有的筆。”白樺說。但是,漫長的黑夜過去,風浪稍稍平息,他又把自己終生不渝的戀人——文學,緊緊地擁抱在懷里。他經歷了中國文學回歸的全過程,而在這個過程里,他覺得自己一直都在砧上。他并不覺得有什么委屈,因為在砧上經受鍛打的人是大多數。

“文革”結束的第二天,他想到中共高級將領賀龍早年對他講述的一些經歷,只用了一周時間就寫出話劇《曙光》。寫的是20世紀30年代發生在洪湖的故事,是一件和“文革”極為相似的歷史事實。白樺試圖用事實來探究這種惡性循環的原因。當年,在中共紅軍內任黨代表的領導人以革命的名義肅清反革命,殺掉了幾乎所有的紅軍骨干,特別是前來投奔革命的知識分子。其中有一位著名將領段德昌,黃埔軍校四期的高材生,他曾經是洪湖紅軍的創始人之一。在面臨槍斃之前他說了三個愿望,一是紅軍不要離開洪湖,二是不要把我開除黨,三是不要用槍彈打死我,留下一顆子彈打敵人。

白樺就是因為他這三句話才創作《曙光》的。這是一位忠誠到了極點的理想主義者,這些話使白樺震撼,也使他陷入深深的沉思。白樺為了這部作品上演,奔走了一年,不斷爭取各級領導人的理解,向許多人朗誦劇本。一直到1977年秋天,在北京內部上演了兩個多月,才得以正式公演。

他本來想,可以沿著《今夜星光燦爛》《曙光》的路子寫下去,但是未能如愿。

白樺覺得,此后的一連串政治思想迫害運動,可以說無一不是“反胡風運動”的翻版和繼續。“文革”實際上并非史無前例,從內容到形式,和“反胡風”“反右派”一脈相承。“歷次迫害運動嚴重挫傷了中國知識分子的人格尊嚴與獨創精神,思想的翅膀被殘酷地剪斷了,到了這種時候,我已經不單單是逆來順受,也不單單是委屈和激憤了。”白樺說,他像越冬的落葉喬木那樣,有了默默的思索。在暴風雪中形容枯槁的思索,比在春光里茂密的宣泄要有力量得多!