十里不同風 百里不同俗:少數民族如何過“端午”

傣族的粽子。

彝族同胞在慶祝都陽節。

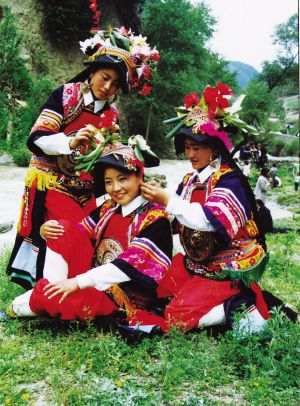

藏族采花節上忙著打扮的姑娘們。 (本文圖片均為資料圖片)

端午節作為中華多民族的民俗大節,除了自古以來承載的避瘟驅毒、防災祛病的節日文化外,還摻雜了不同地方、不同民族的風俗色彩,體現著多元文化的融合和差異。

在中華民族大家庭中,除漢族之外,滿、蒙古、藏、苗、彝、畬、錫伯、朝鮮、土家、達斡爾等少數民族,在農歷五月初五這一天也過節。但“十里不同風,百里不同俗”,各個民族的節日習俗也不甚相同。像漢族過端午節,會吃粽子、賽龍舟、插艾蒿、系五彩線……那么,每年農歷五月初五這一天,我國的少數民族伙伴們都是怎樣過節的呢?

◆滿族的端午節

滿族人將端午節稱為“五月節”,過此節日主要是為了祈福禳災。

相傳很久以前,農歷五月初五這一天,天帝派使臣下凡視察民情。使臣裝扮成一個賣油郎,邊走邊吆喝:“一葫蘆半斤,三葫蘆一斤。”大家聽了,便爭先恐后地搶著買。唯獨有一個老人不買,并告訴賣油郎說:“掌柜的,你算錯賬了,一葫蘆半斤,三葫蘆怎么才一斤呀?”旁邊買油的人都說老人多管閑事。老人提著空葫蘆就回去了。

賣油郎賣完了油,便去找那個老人,告訴他說:“你是個好心腸的人,五月初五晚上,瘟神要降瘟災,你在門檐插上艾蒿,就可以躲過這場災難。”賣油郎一走,老人便挨家逐戶地告訴所有的人。于是,五月初五那天,家家戶戶都在門檐上插上了艾蒿,躲過了一場瘟災。從此,端午節插艾蒿的習俗便傳了下來。

現在,滿族人過端午節,講究房檐上插艾蒿以防病,還講究到郊外踏露水。據說用這天的露水洗臉、頭和衣服,可以避免生瘡癤、鬧眼病。

◆納西族的端午節

納西族每年農歷五月初五的清晨,家家要吃糖棗糯米飯,喝雄黃酒。門前插白蒿、3根葛蒲及兩根大麥穗。長輩要給15歲以下的孩子繞扎五色棉線,稱“續命線”。續命線需戴一個月,等到火把節最后一天才解下燒掉。

端午節期間,集市上設有藥攤,出售各類藥材。婦女們則出售小香包、小錢包、布娃娃、扇套、筆套等手工藝品。

◆傣族的粽包節

粽包節是傣族的傳統節日,流行于今云南省紅河哈尼族彝族自治州的部分地區。

節日里,未婚青年男女身著盛裝,在村邊樹下圍成一圈唱情歌。小伙子把粽包擲給自己所看中的姑娘;若姑娘也有意,就拾起粽包,雙雙到附近僻靜處談情說愛,至日落時才離去。

◆藏族的采花節

采花節是白龍江流域甘肅南端博峪藏區的傳統節日。在藏民中,采花節又叫“女兒節”,每年農歷五月初五舉行,節期兩天。

關于采花節的傳說很多,其中,一個傳說是:很久以前,博峪是一個荒僻的山溝。一天,從遠方來了一位叫蓮芝的姑娘,她美麗善良,心靈手巧,教會了當地人開荒種地、織布縫衣,還采來百合花為人們治病。有一年五月初五這天,蓮芝上山采花,不幸被孽風卷下懸崖摔死了。人們很悲傷,便在這一天上山采花紀念她。久而久之,形成了采花節。

采花節的主要活動有“搶水”“采花”和“祝福”3個部分。節日的早晨,人們要搶泉水飲用、洗身。風俗說,用一天太陽未照的泉水洗浴可以得到吉祥,飲用也可祛除疾病。然后,青年男女身著盛裝,帶上美味佳肴,上山去采花。出發時,全村男女老幼歡歌送行,采花者則表達采花的決心和愿望。到達采花坪,姑娘采花,小伙砍柴、支鍋、搭棚,傍晚開始歌舞,直到半夜方休。第二天返回村寨時,姑娘們頭插鮮花、戴花環,背上背著滿筐鮮花、草藥。青年男女走到村口時,全村齊聚村頭,送酒送饃,祝賀采花青年歸來;采花姑娘則向各戶贈送禮物,并送上祝福。

◆彝族的都陽節

都陽節是彝族的傳統節日,流行于四川省涼山彝族自治州雷波縣及金沙江沿岸等地。

傳說,古時有一年天氣炎熱,彝族寨子里病疫流行,人們驚恐萬分。江邊的漢族兄弟聽說后,就把端午節時采到的菖蒲、艾葉和雄黃酒送上山,讓彝族人用藥洗瘡,用雄黃酒擦身。幾天后,彝族寨民的病全好了。后來,彝族人備了厚禮下山感謝漢族兄弟。

從漢族得知端午節時采的草藥能治百病,還能辟邪。從此,彝族人也過起了端午節。因為端午節又叫端陽節,彝語把“端”念成了“都”,所以,彝族人將端陽節叫做“都陽節”。

現在,當地的彝族人在節日這天,家家戶戶門前都掛上菖蒲和艾葉,孩子們要用雄黃酒擦臉,青年男女還要包好粽子,帶上酒和肉,到風光秀麗的山間草坪,進行摔跤、跑馬、斗牛、斗羊、跳舞等娛樂活動。