民族類博物館文創產品:如何讓大眾“把博物館帶回家”

廣西壯族自治區博物館研發的文創產品。 廣西博物館供圖

廣西壯族自治區博物館研發的文創產品。 廣西博物館供圖

廣西壯族自治區博物館研發的文創產品。 廣西博物館供圖

廣西壯族自治區博物館研發的文創產品。 廣西博物館供圖

北京故宮博物院研發的脊獸尺。

北京故宮博物院研發的“皇帝親親之寶”系列手機座。

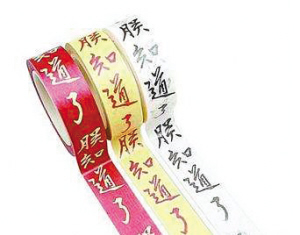

臺北故宮博物院研發的“朕知道了”膠帶紙。

東京國立博物館以館藏陶俑為原形設計的陶俑襪。

一年10億元的銷售額、半年近8000萬元的利潤,很多上市公司都難以企及的數字,有著600年歷史的北京故宮博物院,僅靠一些耳機、折扇、文化衫就輕松賺到了。在文化創意產品的作用下,一向“高冷”的故宮變得“萌萌噠”。

博物館文創工作是當前一個熱點話題。目前已經達成的共識是:博物館是“不以盈利為目的”的公益性文化機構,但這不等同于博物館“不能盈利”。在5月18日的世界博物館日,中國博物館協會民族博物館專業委員會以筆談的形式組織舉辦了“民族博物館與文創——中國民族與民族地區博物館館長論壇”。全國各地14家博物館相關負責人,就民族類博物館的文創工作交流、分享了經驗。

壯錦竹炭包、披肩,苗繡帽子,專為孩子設計的可愛熊壯妞、熊壯寶……鮮明的民族文化符號與日常生活緊密結合,形成了民族性與實用性兼具的文創產品。廣西壯族自治區博物館推出的這些產品,讓很多觀眾高高興興地“把博物館帶回了家”。

中國博物館協會民族博物館專業委員會常務副主任、民族文化宮博物館館長們發延認為,民族文創產品的開發,對于轉變民族博物館的服務方式、促進大眾文化消費、彌補民族博物館資金不足等均具有重要意義,是一條民族博物館“活起來”的重要路徑。

國家在這方面也出臺了不少政策。2016年5月,文化部等相關部門出臺了《關于推動文化文物單位文化創意產品開發的若干意見》,明確提出要“推動各類博物館發掘館藏文化資源,開發文化創意產品”。同年11月,國家文物局公布了92家博物館為全國文化創意產品開發試點單位。

然而,文創產品的成功與否,不在于政策的推動,而要接受市場的檢驗。想要復制故宮博物院年銷售額10億元的神話,并不像表面上看到的那么簡單。

文創領域初試水

“我們立足于獨特的地域文化,將旅游產品創意升級為文創產品,將民族符號創造性地轉化為藝術符號,研發的文創產品具有濃厚的民族色彩,集時尚性、民族性與實用性于一體,受到了消費者的喜愛。”廣西博物館館長吳偉峰介紹說。

近年來,廣西博物館以課題研究為依托,通過“產學研”的方式,逐步探索形成了獨具特色的文化產業發展之路。

“文化+創意”的跨界融合,加快了廣西博物館文創產品的轉型升級。該館先后與廣西織繡發展研究中心、廣西金壯錦文化藝術有限公司等文創產品研發單位合作,還與公司創建“廣西民族文化創意產品工作坊”,對民族文化創意產品開發的關鍵技術和核心工藝進行研究與探索,以便更好地滿足廣大人民群眾日益增長、不斷升級的個性化物質、精神文化需求。

在國家政策扶持的東風下,許多民族類博物館紛紛試水文創產業。

作為全國首批博物館文創產品開發試點單位,黑龍江省民族博物館推出了“北方少數民族文化”“孔廟儒家文化”兩大類共計12個系列100余種產品目錄,涵蓋文教用品、紀念書籍以及少數民族生產生活、民風民俗、服裝首飾各方面。其中,狀元筆、弟子規書架、筆記本、學習本4種產品已上架銷售,并在第七屆中國博物館及相關產品與技術博覽會上展出。

廣西民族博物館依托豐富的陳列展覽、館藏文物資源,開發了銅鼓系列、龍鳳福系列、壯錦系列、瑤魅系列、廣西12個世居民族卡通形象系列、花山巖畫系列等六大系列文創產品,共計120余種約7.5萬件,形成了高中低不同價位的文創產品,以滿足消費者的需求。

云南省麗江市博物院在沒有文創產品開發專項經費的基礎上,進行了文創產品的初步探索和開發,目前形成了幾種有特色的文創產品:東巴文書法作品、東巴古籍文獻作品、東巴文字小卡片、東巴對聯。

“這些產品都是我院專業人員自己書寫、制作的。他們用納西東巴象形文字寫上納西族諺語、民間故事、吉祥語,再配上漢文解釋,規模不大,但反響挺大。”麗江市博物院院長牛增裕說。

文創不是文物的簡單復制

民族地區具有豐富的民族文化資源和文化符號,但在文創產品開發的道路上卻起步遲緩。西北民族大學博物館館長趙學東認為,其原因有四:一是思想意識轉變慢;二是資金支持力度弱;三是設計開發隊伍建設跟不上;四是互聯網營銷技術手段不熟悉。

“文創產品的設計開發是一個嚴謹的課題,不僅要和館內藏品相契合,達到文化推廣的目的,還要符合當下潮流的審美趣味,很不容易做到。”上海紡織博物館常務副館長蔣昌寧認為,目前,很多博物館的產品依然還是文物或文物特征要素的簡單復制,缺乏好的、新的設計。雖然看上去好像種類繁多,其實滿是套路,缺乏地域性、獨家性和不可復制性,而且往往價格系統混亂,質量也參差不齊。

文創產品的難做,關鍵還在創意。蔣昌寧認為,博物館要做好文創產品,首先要實現“三有”:“有特色”,即利用博物館自身資源優勢和特點,挑選出適合開發成文創產品的資源;“有質感”,即讓文創產品不只是文化符號的載體,而且能夠成為進入民眾的日常的、耐使用、夠精良的生活用具;“有意思”,即要努力開發有趣味的文創產品,讓博物館的文化內涵與特色不只停留在圖案和形式的簡單復制上。

臺北故宮的“朕知道了”膠帶紙,就是一件“有意思”的文創產品。從這個“不起眼”的小物件,脫胎于從15.8萬件宮中密檔朱批中遴選出來的文化符號——“朕安”和“知道了”。研發人員花費了4個月時間進行文獻史料整理、實物參照,保證創意既不與史料背離,又能“產生一種可愛的印象”。因此,吸引了大量年輕群體購買。

東京國立博物館的文創產品也別出心裁。設計人員從館藏中選取了一個兼具“抽象美”和“呆萌感”的出土人偶作為吉祥物,讓它不斷出現在博物館的各個角落,和觀眾持續產生聯系,增加親切感。因此,當它最后在文創商店里,以卡片、項鏈等形式再次出現的時候,觀眾會毫不猶豫的購買。

“文創產品的實質就是‘有形加無形’,有形即文創產品本身;無形即文物的核心故事。用通俗易懂的語言講好中國故事,讓收藏在禁宮里的文物活起來,是博物館文創產品是否具備吸引力的關鍵,也是博物館文化得以傳播的有效途徑之一。”寧夏回族自治區博物館副館長陳永耘說。

以創意引領藝術生活新潮流

“博物館在開發文創產品時,要舍棄簡單復刻,告別粗制濫造,以創意引領藝術生活新潮流。”西藏博物館副館長達珍呼吁,文創產品要滿足消費者的渴求,“要經得起觀摩、上得了廳堂、派得上用場、值得去把玩,成為不得不購買的精品、上品和實用品。”

在本次論壇上,相關專家對民族類博物館文創產品的研發提出了許多有效的意見和建議。

湖北省恩施土家族苗族自治州博物館館長董祖斌認為,文創產品設計的重點在于3個“找準”,即找準特色、找準市場、找準載體。“要找準文物中文化價值最高、特色體現最濃的元素作為文創產品開發的重點并形成體系;最主要開發的市場應該是旅游市場,主要銷售對象是外來游客;要緊緊結合生活起居的各個方面,以顧客需求為指南,以市場為信號,找好載體,選對產品方向。”董祖斌說。

董祖斌還強調,文創產品開發要堅持3個原則,即實用原則、科技原則和創新原則。“只有實用,產品才有生命力和活力;只有具有了科技含量,才能實現產品的‘與時俱進’;只有創新,才能實現與外形、文化意義、使用功能等的最佳結合,打造產品的‘賣點’。”董祖斌說。

好酒也怕巷子深。在文創產品的營銷上,甘肅省博物館館長俄軍認為,博物館文創產品的營銷,可以借助熱門影視劇、明星人物的相關活動進行宣傳,或者借助新媒體主動打造與文創產品相關的熱點事件,營造輿論氛圍,進而提高公眾對博物館文創產品的關注度。

在資源的共享共用上,陳永耘建議加強館際合作。“以絲路沿線民族地區博物館為例,抓住‘一帶一路’契機,組建博物館聯盟,以絲路精品文物為依托,打造絲路品牌展覽,打造絲路主題相關的系列文創產品,從而做到共享市場,獲得共贏。”陳永耘說。