阿多尼斯在羅馬:“自由是我的國度”

熟悉阿多尼斯的人都知道,他一高興就喜歡舉起右手,讓你和他做一個“高五擊掌”(“high five”)動作。我對阿多尼斯的第一印象和想像中的截然不同,今年已經87歲的阿多尼斯充滿了驚人的活力。我們入住酒店后,電梯遲遲不來,他居然毫不遲疑地和我們一起走樓梯。他男中音的聲音醇厚,話語不多,但時不時會冒出一兩句有畫龍點睛之妙的幽默評論,或一個簡單的“為什么”,接著他會開懷大笑,露出一張和藹可親,純真,甚至略帶調皮的臉。

作者和阿多尼斯在藝術展現場。本文圖片均由作者提供。

出生在敘利亞西部鄉村的阿多尼斯被公認為當代阿拉伯世界最杰出最有影響力的詩人,在國際詩壇上享有盛譽,并屢次獲獎,1983年榮獲法蘭西藝術與文學勛章,1999年獲意大利諾尼諾詩歌獎,2003年獲美國文學獎,2011年獲歌德獎。至今他已出版包括《大馬士革的米赫亞爾之歌》、《灰燼與玫瑰之間》、《這是我的名字》、《身體之始,大海之盡》等在內的20多部詩集,文學理論和詩歌譯作近20部。他被稱為阿拉伯現代詩歌的鼻祖,其地位和英語世界的艾略特媲美。在詩歌形式上,阿多尼斯開創了現代阿拉伯詩歌傳統。他的譯者山謬·哈左說,“阿拉伯詩歌分為兩種:阿多尼斯之前的和阿多尼斯之后的詩歌。” 阿多尼斯的詩歌永遠在提問,對讀者也對他自己提問。他的詩歌在蘊含著神秘主義色彩的同時,也和現實世界局勢緊密相關。他的詩集《灰燼與玫瑰之間》(1971)描述他在1967年以色列占領敘利亞和黎巴嫩部分領土的六日戰爭期間的人生經歷和感情波動。《圍攻之書》(1985)是他對1982年以色列侵略黎巴嫩的反應。他以雋永的語言,犀利的思想,鮮明的立場對抗政治的強權和宗教的專制。詩歌能像阿多尼斯這樣結合神秘主義色彩和現實主義提問的非常罕見,這也是為什么阿多尼斯一直是諾貝爾文學獎的熱門人選。

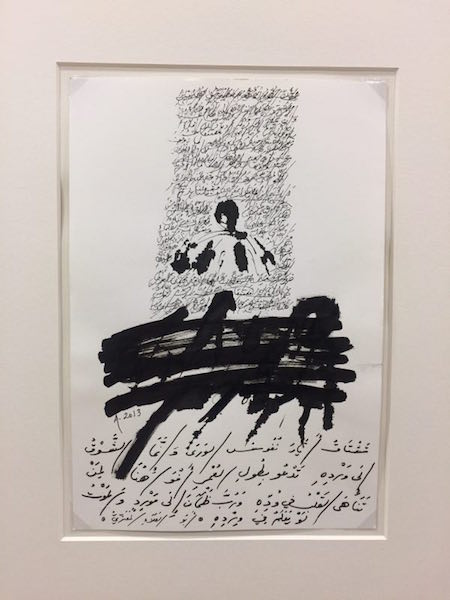

阿多尼斯拼貼藝術作品。

阿多尼斯不僅是一位偉大的詩人和思想家,還是一個富有創意的視覺藝術家。他的視覺藝術是他詩歌的延伸,用精美的阿拉伯文書法,水墨,拼貼報紙,木片,鐵塊,布條等材料巧妙組成,其藝術效果美妙而富有沖擊力,介于阿拉伯傳統和巴黎先鋒派藝術之間。現在,羅馬的馬克羅現代藝術展覽館正舉辦一個阿多尼斯和意大利光影藝術家Marco Nero Rotelli的大型藝術展。

古老的羅馬陽光明媚,春意盎然,我們在狹窄的古羅馬街頭從酒店向展覽館的方向漫步前行,阿多尼斯開始聊起他是怎么走上詩歌之路。 他出生在敘利亞一個非常貧窮的農民家庭里,能走路就和父親下農田干活,在13歲之前沒上過學,不知道電是什么,也沒見過汽車或電視機。身為農民的父親卻是他第一個啟蒙老師,教他背誦阿拉伯古典詩詞,阿多尼斯從那時起就開始寫詩。他感慨地說他的生活中發生的事情經常帶有偶然性。就在他13歲那年,當時的敘利亞總統來他的家鄉巡視。盡管父親和當地活動的組織者意見不一,但是他鼓勵阿多尼斯在總統面前朗誦他自己寫的詩。總統被這位聰穎少年的才華所打動,問他有什么意愿,阿多尼斯說他想上學,于是他便有了獎學金被送到附近的法語學校念書,走上了一條完全不同的生命旅途。

我問他怎么會用上希臘美少年“阿多尼斯”這個筆名,他詭秘地一笑,說他15歲時寫詩并用他的全名投稿,沒人理他,可他對自己的詩作十分自信,感到憤憤不平。有一天他特別難過,他正在讀阿多尼斯的希臘神話故事,阿多尼斯被野豬吞噬,他的血流成一條河(位于黎巴嫩的易卜拉漢河原來就叫阿多尼斯河),他覺得自己就像阿多尼斯,那些報刊編輯就像野豬似把他吞噬。他寫了一首詩,簽了阿多尼斯的名字,發到一個一直拒絕他投稿的報紙,結果給發表了。他又發了一首,他們刊登在第一版。報紙寫信邀請他去見面,他衣衫襤褸地露面,一開始他們不敢相信,責任編輯非常吃驚地問:“你就是阿多尼斯嗎?”阿多尼斯回答說:“是啊。”這樣阿多尼斯這個名字就成了他的筆名。

阿多尼斯拼貼藝術作品。

我們到了展覽館,那里展出二十多幅阿多尼斯的拼貼藝術。他的藝術作品的背景經常是他用鋼筆書寫的阿拉伯文的古典詩詞的摘選,顯示出阿多尼斯對阿拉伯古典文化的熱愛和重視,阿多尼斯說這也是對他前輩的一種尊崇。阿拉伯字母在阿多尼斯筆下翩翩起舞,優美如畫。在古典詩詞書法上,他粘貼馬路上撿來的布條,鐵塊,石頭,線,報紙,并用水墨,通常是黑色和紅色,來勾勒現代社會和古代文明的沖突和矛盾。他說他寫作寫累了就轉向藝術創作,對阿多尼斯來講,藝術創作也是寫詩,只是用不同材料來寫。

阿多尼斯拼貼藝術作品。

他說他從他的視覺藝術中找到自由的靈感,“阿拉伯文化有璀璨的手工藝品,可是當代阿拉伯文化缺乏對手制藝術品的欣賞。于是非常偶然的,我給予我的雙手自由。”“我把這些本來似乎毫無意義的石頭,布,鐵片放在我的藝術里,賦予它們意義,我放在哪里它們的意義便不同。”

阿多尼斯寫詩有60多年,藝術創作還只是最近十幾年的事。 他在晚餐桌上告訴我他是怎么開始辦畫展的趣事。他用謙虛的口吻說,他本來只是自得其樂,腦子累了,畫畫作為一種放松。有一天巴黎一個開畫廊的朋友來他那里做客,看到這些拼貼藝術,問是誰的,阿多尼斯說是一個朋友畫的,畫廊朋友說特別喜歡,阿多尼斯便和他約好和藝術家見面。那天到了,畫廊朋友來了,阿多尼斯就拿出他的一些作品讓他看,看著看著,他問藝術家在哪里,最后才知道阿多尼斯就是那個藝術家。

阿多尼斯拼貼藝術作品。

一談起宗教和政治,阿多尼斯的微笑突然消失,他的臉立刻被一片烏云籠罩。“宗教都是自欺欺人的東西,不管是基督教,猶太教,還是伊斯蘭教,宗教禁錮人性。我們不需要宗教,我們需要的是道德準則”。“在阿拉伯世界里如果你反對伊斯蘭,你就會被殺”,他的食指做了一個掐喉嚨的手勢。“宗教和政治必須分開,如果我們繼續不分什么是宗教,什么是政治,什么是文化,阿拉伯世界永遠不會向前走。西方社會成功地把宗教和政治分開,阿拉伯世界沒有理由做不到。宗教不是解決問題的辦法,宗教是問題的根源。”正是因為他以一個叛逆者的姿態如此直言不諱地反宗教的批判立場,阿多尼斯多次收到敘利亞反對派的死亡恐嚇,有些提出要燒掉他的書。1956年在他離開敘利亞之前因為參加敘利亞社會國家黨而被關進監獄,他被迫逃到黎巴嫩的貝魯特,加入一群流亡在黎巴嫩的作家和藝術家行列。而在1985年又因為黎巴嫩內戰流亡到法國巴黎定居至今。“對我來說,祖國不是地理意義上的祖國,能自由的生活寫作才是我真正的國度。”雖然幾年之前他也回敘利亞探望還留在敘利亞包括他母親之內的家族成員。可是近年來由于敘利亞局勢的變化,他回不去了。他帶著沉重的口氣說,四年前他107歲的老母親去世,他都沒能回敘利亞祭祀。

他對西方強權政治同樣厭惡。“美國人標榜的所謂民主和自由也是一句空話,他們口口聲聲宣揚自由,他們的行為卻是強權霸道,一切都是以自我利益為中心”,他用他典型的挑釁性極強的語氣說道。“美國人不是在解決問題,他們在制造問題。”“尤其是特朗普上任后,美國的阿拉伯政策更極端。為什么要戰爭?武力解決不了阿拉伯世界的問題。”他說他下個月要去紐約的國際筆會領獎,可是他還沒拿到去美國的簽證。

阿多尼斯拼貼藝術作品。

阿多尼斯非常尊重女士,是一位彬彬有禮的紳士。我們在餐廳吃飯,他都會對我說“女士先請”。我問他對伊斯蘭女性的困境有什么看法,他憤憤不平地說,“如今的阿拉伯文化是處于癱瘓狀態,伊斯蘭女性沒有自由,被剝奪個性。沒有女性的參與,一個文化只靠男人是不可能向前發展的。”接著他用詩人獨特的角度說,“被壓迫的是女性,但是要維持奴役性政策,真正的奴隸是男人。女性應該幫助解放男人。”

阿多尼斯對中國充滿了好感,他已經去過中國四次,1986年他受到中國作家協會邀請第一次去中國,“那時沒有汽車,街上全是自行車,”阿多尼斯微笑著說。阿多尼斯的詩歌深受中國讀者的喜愛,自2009年以來他已有三本書在中國翻譯出版,他的第一本詩集《我的孤獨是一座花園》不斷加印,是近年來最暢銷的詩集之一。他說他在中國的讀者比阿拉伯世界還多。

在羅馬機場,我們和阿多尼斯告別,阿多尼斯說我們10月在上海見——他已經答應來參加今年10月的上海國際詩歌節。