藝術的本意

◎康德對美學的淺定位把事物委屈為宜人風景或者宜人的形式,雖然避免了算計事物,但仍然沒有達到尊重事物,因為事物仍然缺乏自足的意義,而只是迎合了主體性而被賦予了人的意義,因此,事物只是被理解為表現主體性的工具。

◎藝術對事物的敬意首先需要懸隔主體性或自我,這是一種反現象學的態度,即與胡塞爾相反的態度。現象學試圖懸隔事物,從而使主體性能夠在其意向性之中去創造客觀性,使客觀性得以內含于主觀性之中,而藝術態度可以說是“反向懸隔” ,即通過懸隔主體自我而顯現事物之靈,使事物得以顯現其本身的精神性。因此,藝術不以人為尺度,而以萬物為尺度,以此人能夠與每一種事物形成靈性相通。當意識到萬物有靈,就是美學態度;讓事物顯靈,則是藝術,而所有的自我表白都不是藝術。

◎“家-國-天下”雖然是三個層次的概念鏈,但其價值依據都是家,都是能夠以家的精神去定義的存在。于是,“家-國-天下”的概念鏈就形成了一個具有縱深的意義鏈,同時也生成具有縱深的經驗形式,這個縱深的意義鏈和經驗形式作為一種潛意識化入在書畫詩詞宮宇園林的視野中。

萬物百事皆有其本意,意味著一種事物總要做某種事情以成其功,即以“做什么”來保證它“是什么” 。一種事情的本意是否會在不斷演化中被完全改變?似乎難以一概而論。有的事情之本意清晰明確又十分頑強,雖可以有不同解釋角度,但基本一致,比如說,政治的本意是正(孔子定義) ,即建立公正的秩序;法律的本意是制止不正。但也有些事情的本意深藏不顯,就容易出現理解的分歧,比如說,道德往往被理解為一個社會的公認規范。這種規范主義的理解就恐怕沒有觸及道德的深層本意,事實上,有時有的規范可能是惡的共謀。道德的本意應該是相互可逆的善良行為,或者說,是人之間的互敬關系,也就是孔子理解的仁的關系。容易出現理解分歧的是藝術,或者文學(比如鮑勃·迪倫) ,也許是因為藝術的功能不如其他事物的功能那樣清晰。假如一種事物之“用”缺乏功能上的特定性或確定性,其“體”之意圖也就隱藏得更深。

對萬物的敬意

藝術雖屬有形之事,其意卻不在形而下,而在形而上之維度,即高于形的精神維度。凡是值得尊敬的存在都具有精神性,于是,藝術必須有能力把事物精神化,使事物成為值得尊敬的存在。根據禮樂之論,或可這樣理解:正如道德是人對人用敬,藝術的本意是人對事物用敬。待人以敬,就是承認他人作為精神性的存在,同樣,待物以敬,即奉物為精神性的存在,于是,待物如待人,敬重事物如敬重人,以對人的那般敬意去對待事物,待事物如同有靈之存在,這是化事物為藝術品的基本態度,也可以說,藝術暗含一種萬物有靈論的態度。藝術原本正是起源于敬天禮地的儀式(按照人類學和考古學的考察,藝術起源于巫術或神秘儀式,意在追求生命之不朽,意在答謝天地之恩,意在祈福) ,在這個意義上,藝術之本意原在于敬天地之神性,答謝天地萬物之大德。既然道德和藝術皆為用敬,只是有著對人對物之別,由此可見禮樂相通之論不虛也,此乃儒家對道德與藝術之互通性的理解。維特根斯坦也說,倫理學與美學是同一的,都是超越知性,非知識所能言,惟有“永懷敬意”以對之。可見圣人所見略同。禮樂之本皆為得天之道,因此,藝術也是人與存在的本真通達關系(此處接近海德格爾的理解) 。在藝術態度中,人不以知識或經濟的“對象”去對待事物,而以款待“神靈”的方式去對待事物,這樣,意識就在“通靈狀態”中與存在的精神性同處一個維度、一個頻率,實現量子糾纏。這就是藝術或美學的精神維度。

把事物當做對象,就是試圖以主體性為準去支配事物,也就不再關心事物的精神性,而只關注事物的實用性或規律性,于是,作為對象的事物只是被意識所支配的物理存在,是主體的工具,在此主客關系只是人對物的知識或算計,毫無精神關系可言。康德清楚地看到了這一點,因此把審美定位為無利害態度。康德看到了一個相對淺層次的問題,卻錯過了另一個更深層次的問題。康德對美學的淺定位把事物委屈為宜人風景或者宜人的形式,雖然避免了算計事物,但仍然沒有達到尊重事物,因為事物仍然缺乏自足的意義,而只是迎合了主體性而被賦予了人的意義,因此,事物只是被理解為表現主體性的工具。很顯然,康德不可能超越主體性原則去理解事物,因為建構主體性正是康德全力以赴的目標,而這就是問題之所在。

其實主體性是一個神學原則,一個把人神化的原則,意味著一種人為萬物立法的宗教。按照一神論,只有一個具有完全自主性和自足性的絕對存在,就是神。自主性和自足性意味著:意志即一切事物的最終根據。現代對主體性的建構就是試圖肯定人具有自主性和自足性,可是人終究沒有充分的自主性和自足性,因為人沒有能力創造世界(這個能力顯然屬于神) 。對于人來說,始終存在著人無法做主的外在存在,也就是超越的存在。在此局限下,人的主體性神話只能局限于知識、道德和美學判斷上的自主性。當人自以為能夠決定一切價值,人就背叛了世界、自然和萬物,背叛了一切超越的存在,而把一切存在看做是為人服務的“對象” 。于是人成為了孤家寡人,不再與神靈和萬物溝通,一切語言都是語言的獨白。基于主體性原則的現代人文主義只是一種把人偽裝為神的神學。

現代人文主義的美學觀點注定是一種誤導,在其中,人肯定了自己,卻失去了萬物,就像自戀而失去所有朋友。在主體性計劃里,即使在無功利的審美時刻,人也始終是萬物的主人,這種審美態度雖然是純潔的,卻因為自我中心而使萬物變得貧乏,呈現為萬物一義,比如說,萬物的美學意義被簡化為美和崇高的形式原則。通常認為,康德之前只有美學觀點而無理論,是康德確立了美學理論,但正是康德所建立的美學理論使美學流產,或者說,使美學無以立。

只有當萬物不被看做是對象,而是作為超越的存在,作為人的平等“伙伴” ,萬物才得以顯現其固有靈性。審美的時刻,或者藝術的時刻,并非主體宣布其立法的時刻,相反,是主體立法失效的時刻,也是萬物(包括藝術品)顯靈的時刻,更準確地說,是人與事物靈性相會的時刻,也就是所謂天人合一的時刻。天人之合一不能理解為統一,而是靈性相會(董仲舒說的是感應) ,相當于communication (即心靈相會而形成共同體) 。在美學時刻中,人與事物平等互通,類似于人平等對待他人的關系。既然禮樂相通,那么,我們以禮待人,也就應該以樂待物,樂山樂水,正是人對待萬物的倫理原則,同時也是美學原則——人受惠于天地,藝術就是對天地萬物的答謝禮節,所以,對人之敬意落實為禮,對萬物之敬意落實為樂。

藝術對事物的敬意首先需要懸隔主體性或自我,這是一種反現象學的態度,即與胡塞爾相反的態度。現象學試圖懸隔事物,從而使主體性能夠在其意向性之中去創造客觀性,使客觀性得以內含于主觀性之中,而藝術態度可以說是“反向懸隔” ,即通過懸隔主體自我而顯現事物之靈,使事物得以顯現其本身的精神性。因此,藝術不以人為尺度,而以萬物為尺度,以此人能夠與每一種事物形成靈性相通。當意識到萬物有靈,就是美學態度;讓事物顯靈,則是藝術,而所有的自我表白都不是藝術。

舉個例子。1993年,藝術家米丘有個“巫(shaman)在芬蘭”的作品, 49個巨大的氣球,在芬蘭鄉鎮近極地的黃昏光線里,在風中或快或慢地隨機飄移,形成一種來自隱身神靈的神秘呼喚。這種把現實世界中的普通事物魔術化的“變熟為生” (defamiliarization)手法,使日常事物顯靈,顯示通向另一個世界的通道,或者是另一個世界干涉現實世界的入口。

意義鏈

傳統的詩畫書法建筑園林,都暗含與天地的通靈方式,但通靈不是通過語言,而是通過行為做法。天地不言,所以存在不在語言中,思想在語言中耳。孔子曰:“予欲無言。 ”子貢曰:“子如不言,則小子何述焉? ”子曰: “天何言哉?四時行焉,百物生焉,天何言哉? ” ( 《論語·陽貨》 )天地不言而以其無窮運作傳達了存在之無限性、永恒性和萬變性的消息,因此,天地的消息化為象,而不是化為言。子貢以為必須有所言,然后有可述,這是狹隘的理解,因為需要述的乃是作。

人之所為,歷史之所成,無非二事:作與述,即創作與敘述。敘述的最終對象是創作,不是言論,而言是可傳之忠告,所謂言傳。這意味著,對人類歷史的敘述是對創作的解釋,而有思想的解釋就成為言傳的內容。 《世本·作篇》記載了傳說中古人的各種劃時代的創作,包括燧人出火、伏羲氏作瑟、芒作網、神農作琴、蚩尤作兵、黃帝作旃冕、伶倫造律呂、容成造歷、倉頡作書、史皇作圖、于則作扉履、胲作服牛、相土作乘馬、共鼓貨狄作舟、巫彭作醫、祝融作市、奚仲作車,如此等等。就其原初意義而言,這些作品都是開創可能生活之作,并沒有區分為也沒有必要區分為技術作品、工藝作品或藝術品,因為它們的共同意義是開拓了某種可能生活,而一種可能生活總是同時具有經濟、政治、倫理或美學的意義。對人類作品的學科化區分是很晚近的事情。舟車書圖、琴瑟刀劍,難道不都同時是技術作品、工藝作品和藝術品嗎?就人與物的靈性相通的境界而言,上述的每個作品都是最偉大的藝術品,每樣創作都比后世的任何藝術品,哪怕比起倫勃朗、米開朗基羅、達芬奇或巴赫和貝多芬的作品,都要神奇得多、偉大得多。現代藝術的概念禁錮了人們對藝術的理解,甚至遺忘了藝術的本意。

北京師范大學哲學學院教授劉成紀曾與我討論,天下的概念是否對審美和藝術具有影響。我想,這種影響可能是間接的,是通過某種意義鏈而進入經驗的,進而化為美學觀點。或許可以說:天下的概念提供了一種經驗尺度,一個具有無限變化和無限伸延性的時空一體化尺度。成為經驗尺度的天下就不僅是世界,也是與人心共在的活物。心中有天下,經驗就與天下共尺寸。

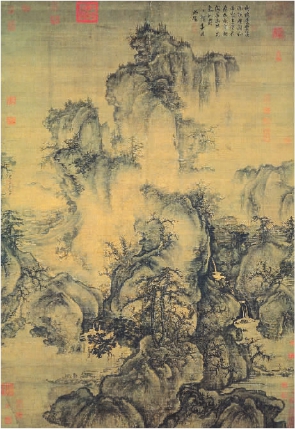

天下的時空一體化尺度就通過經驗而潛移默化在詩詞書畫中,詩詞不僅是時間性的展開,同時也是空間性的展開;同樣,山水畫也不僅是空間性的建構,同時也暗含時間性的動態焦點。有個熟知的說法認為,西方古典繪畫有透視的焦點,而中國山水畫卻是無透視的散焦點。對此我略有疑問,所謂國畫“無透視”的說法是在對比西方古典油畫的透視構圖時而被認定的一個比較性特點,就是說,是只在比較的條件下才被規定的對比性質,并非國畫本身的內在性質,而對于國畫本身而言,是否具有透視性是無所謂的,因為對于國畫而言,透視不是一個需要處理的問題。符合透視也罷,不符合透視也罷,這個問題絲毫不影響國畫自身的營構邏輯。就國畫中的焦點而言,我的理解是,山水畫的空間性隱藏著時間性的動態焦點,即眼睛所至之處都是隨行的焦點,更嚴格地說,國畫的視覺引導方式不是點,而是線,所視為線,所謂視線,因此,如果一定要談論焦點,就只能說是連成線的動態焦點。國畫不是按照眼睛的視域(horizon)畫出來的,而是按照身心一體的內知覺“寫”出來的,簡單地說,國畫是寫出來的,不是畫出來的,因此,國畫在寫出一個經驗世界時,并不考慮如何畫出眼睛對世界的知覺(of the world) ,卻要考慮人在世界中的狀態(in the world) ,也許應該說,國畫里的世界不是心外的“對象” ,而是心在其中的家園。

家園經驗有著一種大尺度的伸延能力,這與“家-國-天下”的概念鏈的內在同構性密切相關,而“家-國-天下”的概念鏈暗含著可以無限展開的意義鏈。生長萬物的土地所生成的自然情感是家園經驗,人與萬物同在此地一起生長,構成生生與共的關系,因此,萬物首先在存在論的本真意義上意味著是可能生活中的伙伴,而不是可以解剖為知識元素的對象。“家-國-天下”的概念鏈是家的擴展形式,其中,國是家園的庇護系統,所以,國的本意首先是家政,是經世濟民的政治系統,此乃“經濟”之原義,就是說,作為一個政治系統,國是保護家園生存系統的秩序建構。可以看出,“國家”是一個秩序概念,而“家國”則是一個價值概念,即以家的精神而定義的國。進而,天下是世界政治系統,意味著世界的秩序建構。 “家-國-天下”雖然是三個層次的概念鏈,但其價值依據都是家,都是能夠以家的精神去定義的存在。于是,“家-國-天下”的概念鏈就形成了一個具有縱深的意義鏈,同時也生成具有縱深的經驗形式,這個縱深的意義鏈和經驗形式作為一種潛意識化入在書畫詩詞宮宇園林的視野中。