關于宇宙大咖級“網紅”黑洞的十大事實

最近,一條消息又讓全世界物理學界為之沸騰,引力波再次被探測到了。引力波——這一緣起于宇宙間兩個黑洞黑吃黑“火拼”事件產生的強烈時空振蕩,再次被美國激光干涉引力波天文臺(英文簡稱LIGO)“逮個正著”。

這次重大事件的“始作俑者”黑洞,又一次向世人展示了其巨大能量和重要性。黑洞就是一個中心密度無限大、時空曲率無限高、體積無限小的奇點和周圍一部分空空如也的天區。由于黑洞本身沒有任何輻射,所以我們不能直接觀測到它,但可借由間接方式得知其存在與質量,并觀測到它對其他事物的影響,最新的引力波發現正是如此。

俗話說,“人紅是非多”。作為宇宙間大咖級“網紅”,關于黑洞的各種說法不絕于耳。有鑒于此,美國商業內幕(Business Insider)網站在最近的報道中,梳理了與黑洞有關的十大事實,以正視聽。

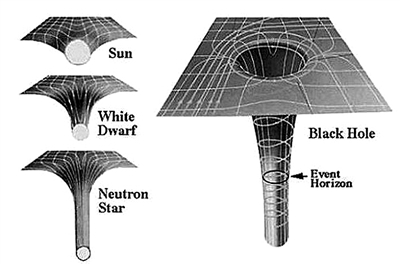

黑洞的形成圖

一、愛因斯坦并沒有發現黑洞

依據愛因斯坦相對論,當一顆垂死恒星塌縮,它將聚集成一點,這里將成為黑洞。它會吞噬鄰近區域的所有光線和任何物質,其超強引力使得連宇宙中跑得最快的光都逃不出它的“魔掌”,以至于沒有任何光線可以逃離,使原恒星所在區域變得異常黑暗,也就是所謂的黑洞。

盡管愛因斯坦建立了廣義相對論,但他并沒有發現黑洞的存在。而德國物理學家、天文學家卡爾·史瓦西則是使用愛因斯坦廣義相對論方程證明黑洞的確能夠形成的第一人。

1915年11月25日,愛因斯坦發表廣義相對論,在天文與物理界掀起了軒然大波。此后不到兩個月,史瓦西通過計算得到了愛因斯坦引力場方程的一個真空解—也就是“史瓦西半徑”,預言了黑洞的存在。

中國科學院國家天文臺研究員陸由俊對科技日報記者解釋說:“‘史瓦西半徑’是天體物理學的一個概念,講的是一個物體的半徑若小于(不含等于)其對應的史瓦西半徑時,便是黑洞。天體物理學研究認為,銀河系中心最大黑洞的史瓦西半徑為780萬公里;太陽質量對應的史瓦西半徑為3公里;而地球質量對應的史瓦西半徑為9毫米”。

其實,此前的1783年,英國自然哲學家、地質學家約翰·邁克爾在給英國皇家學會的亨瑞·卡文迪許的一封信中,第一次提出了可能存在一種“暗星(Dark stars)”,相關內容后來發表在皇家學會1784年會報上。邁克爾表示,這種“暗星”的密度很大且非常緊湊,這就使它們擁有連光都無法逃脫的巨大引力。1967年,這種“不可思議的天體”被美國物理學家約翰·阿奇巴德·惠勒命名為“黑洞”。

二、理論上說萬物都能成黑洞

黑洞和我們的太陽之間的唯一區別是,黑洞中央由超致密的物質組成,這些物質賦予黑洞強大的引力場。正是這一引力場吞噬一切事物,包括光在內,這也是為什么我們無法看見黑洞的原因。

從理論上來說,你能將萬事萬物變成一個黑洞。例如,如果你將我們的太陽縮小到大約6千米寬,那么,你其實已經將太陽系內所有質量壓縮到一個非常小的空間內,這就使太陽變得非常致密,因此,也制造出一個黑洞。你能將同樣的理論應用到我們身處的地球甚至你的身體。

但其實,人們公認的一種制造黑洞的方式是:一個質量為太陽質量20倍到30倍的超大質量恒星的引力塌縮形成黑洞。

當一顆恒星衰老時,它的熱核反應已經耗盡了中心的燃料,由中心產生的能量再也無力對抗外殼巨大的重量。所以,在外殼的重壓之下,核心開始坍縮,直到最后形成體積小、密度大的星體。質量小一些的恒星主要演化成白矮星;質量比較大的恒星則有可能形成中子星;而質量更大的則塌縮形成一個致密的黑洞。

從理論上來說,萬物都可變成黑洞

三、黑洞并非“吸血鬼”

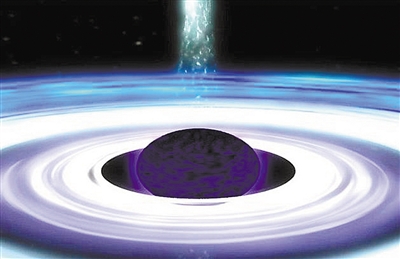

它是在時間和空間中形成的“洞”,不斷吸積著周圍的物質,增加自己的質量;還是光子的“牢籠”;它貪得無厭,永不停息地吞噬著周圍的一切,這是世人繪制的黑洞的經典圖像。

黑洞總是給人一種恐怖色彩的感覺,在很多新聞報道中,我們可以看到黑洞無情吞噬周圍物質甚至伴星的殘忍畫面。看起來黑洞好像將其周圍的物質全部吸收,但這是一個常見的謬誤。真實的情況是:伴星以恒星風的形式流出部分質量,恒星風中的物質接著落入其饑渴的鄰居——黑洞的口中。

其實,如果你在黑洞的安全范圍之外就會發現,黑洞并非那么可怕。把太陽替換成相等質量的“黑洞”,地球并不會被這個“黑洞”吞入其龐大的“身軀”內,它將繼續圍繞黑洞旋轉,就像它圍繞太陽旋轉一樣。

四、黑洞會把你拉成意大利面

盡管人們對黑洞的熱情高漲,但其只可遠觀而不可接近,否則,后果很嚴重。簡單來說,如果你和黑洞靠得太近,你就會就像意大利面一樣被拉長。這一現象有個極富創意的名字“意大利面條化”。之所以會產生這種效應,是因為人體各處受到的引力大小不同。

如果你兩腳朝下飛向黑洞,由于你的腳離黑洞更近,它受到的引力將比頭部受到的引力要大。更糟糕的是,由于胳膊并非位于身體中心,它們被拉長的方向會與頭部的朝向稍有不同,你身體的邊緣部位會被拉進身體里。最后的結果是,你的身體不僅被拉長了,而且還變細了。因此,還沒等你(或其他物體)抵達黑洞中心,你就早早地變成了一根“意大利面條”。

40年多前,英國著名物理學家史蒂芬·霍金提出了所謂的“霍金輻射”理論,即黑洞因為輻射而逐漸萎縮變小直至消失。

五、黑洞是新宇宙的“媽媽”

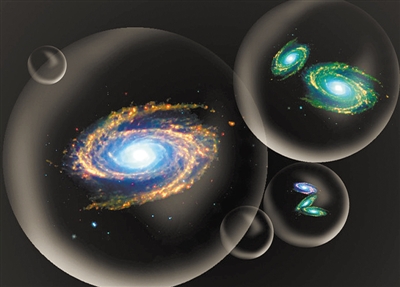

天文學家在2010年4月宣布,我們的宇宙就像是俄羅斯套娃的一部分,可能棲身于一個黑洞內,意即黑洞是宇宙的“媽媽”,而這個黑洞本身又是一個更大宇宙的一部分。

黑洞可能孵化了新宇宙這一點或許聽起來很瘋狂,很不可思議——尤其是我們現在還并不確定有其他宇宙的存在,但這一想法背后的理論——多重宇宙理論如今廣受關注。

今年4月下旬,來自《今日宇宙》網站的弗萊舍·凱恩表示,我們的宇宙或許只是一個巨大的“多重宇宙”中的一個。他說:“每個宇宙都像是巨大多重宇宙空間內的一個肥皂泡,從各自的大爆炸事件中誕生并不斷膨脹。”

這一理論認為,在每一個這樣的宇宙中,基本的物理學參數是不同的。我們所身處宇宙中的各項參數剛好適合生命的創生。在絕大部分的其他宇宙中,生命都無法出現。但如果你將骰子投出無數次,其中必然會有至少一次出現一個各項參數恰好允許生命存在的宇宙。盡管這聽上去似乎有些牽強附會,但實際上天文學家們已經有辦法對宇宙進行測量并驗證這一理論的正確性。

美國北卡羅來納州大學教堂山分校的理論物理學家勞拉·莫希尼-霍夫頓和卡耐基—梅隆大學的理查德·霍爾曼教授早在2005年就預測稱,宇宙微波背景輻射的不規則分布,由來自其他宇宙的引力拖拽導致。據英國《星期日泰晤士報》報道,2015年,在對普朗克望遠鏡獲取的數據進行分析之后,霍夫頓認為她們的假設已得到證明。

六、黑洞會隨時間蒸發

黑洞可能并非無底洞,有些能量或許會從其“魔掌”中逃脫出來。

1974年,英國著名物理學家斯蒂芬·霍金提出了所謂的“霍金輻射”理論,即黑洞因為輻射而逐漸萎縮變小直至消失。“霍金輻射”理論認為,黑洞應該有能力產生熱量并釋放亞原子粒子,直到它們能量完全耗盡,這一過程就是所謂的“霍金輻射”。

在1974年的聲明中,霍金解釋了黑洞周圍強大引力場如何影響粒子與反粒子之間配對的形成。就像量子理論中真空中時時發生的情形那樣,如果粒子恰好形成于黑洞表面外側,那么粒子對中正粒子就有可能逃離。在觀測中,它們可能是以熱輻射的形式從黑洞發射出來。同時,反粒子則跌入黑洞之中。通過這種方式,黑洞逐漸損失質量。

但由于逃離黑洞的輻射過于捉摸不定,因此“霍金輻射”很難得以證實。據國外媒體今年4月底報道,來自美國和以色列的兩個獨立研究團隊發現了足以支持“霍金輻射”理論的明確證據,認為黑洞蒸發末期,黑洞內部的能量和信息逐漸泄漏消失。

去年,以色列理工學院物理學家杰夫·斯坦豪爾在實驗室中再造了黑洞環境,用于研究粒子在黑洞邊界的行為。這個邊界其實就相當于黑洞表面。在實驗中,斯坦豪爾發現,形成聲波的能量確實會從黑洞中泄露出來。這與霍金的預言相一致。

而今年4月份,美國密歇根州大學物理學和天文學教授克里斯·阿達米和加拿大渥太華大學的凱米爾·布拉德勒提出了一個新理論。他們認為,黑洞中的信息和任何事物并非完全湮滅,在黑洞蒸發末期會緩慢地泄漏出來。他們將霍金輻射理論同數學工具結合,采用高性能計算機建立了一個模擬模型,顯示了信息進入和離開黑洞的時間。

七、黑洞真會扭曲周圍的空間

如果把宇宙時空比作一塊擁有縱橫交錯的時空線木板,當你在其上放物體時,物體周圍的區域因為引力作用會下沉一點點。你在板上放置的物體質量越大,木板下沉得越嚴重。這種下沉效應會讓時空線不再是平的,而是彎曲的。

因此,你在太空中制造的下沉“井”越深,空間彎曲和扭曲的程度就越高。最深的“井”由黑洞制造而成,即使光也無法爬出來。

多重宇宙示意圖

八、黑洞是終極能量工廠

與我們的太陽相比,黑洞能更有效地產生更多能量。

它工作的方式與圍繞黑洞旋轉的物質盤有關。盤內緣上最接近事件視界邊緣的物質,比盤外邊緣的物質旋轉速度更快。這是因為越接近事件視界,引力產生的拉力越強。

因為這些物質旋轉和移動的速度如此快,它被加熱到數十億攝氏度,因此能將物質的質量變成以“霍金輻射”的形式而存在的能量。核聚變能將物質約0.7%的質量轉變成能量;而黑洞周圍的環境則能將10%的質量轉變成能量,相差十幾倍。科學家們指出,這類能量能被用來為未來的黑洞恒星飛船提供動力。

九、銀河系中央有超大質量黑洞

天文學家在2014年發現,每個星系中央都潛伏著一個超大質量黑洞,中心黑洞可以影響星系內的恒星形成,或許也能控制星系的大小。位于銀河系中央的人馬座A *(Sagittarius A)正是這樣一個超大質量的黑洞,質量為太陽的400萬倍,距離我們大約2.7萬光年。

此時此刻,這一黑洞還在休眠。但2013年9月,澳大利亞科學家在《天體物理學》雜志上撰文指出,他們通過研究證實,這一黑洞曾神秘“爆發”,時間大約為200萬年前,目前已經發現新的氣體正在墜落,預計未來銀河系黑洞將出現小規模“爆發”。

最新超級計算機模型顯示,星系中心超大質量黑洞可能起源于宇宙最早期星系碰撞,其質量是太陽的數百萬至數百億倍,上限為500億倍太陽質量,如果黑洞的質量超過500億倍太陽質量,那么黑洞周圍的吸積盤可能會不復存在。這個結構的散失使黑洞失去了物質來源,黑洞也會停止成長。

十、黑洞讓時間變慢

當人們到達事件視界時,時間會變慢,為什么呢?我們可以通過著名的雙生子佯謬來理解這一點。

雙生子佯謬是一個有關狹義相對論的思想實驗:有一對雙生兄弟,其中一個跨上一宇宙飛船作接近光速的長程太空旅行;而另一個則留在地球,結果當旅行者回到地球后,他比他留在地球的兄弟更年輕。

這一點可以這樣進行解釋:黑洞是大質量恒星坍塌后形成的,本身質量非常大,對時空的扭曲程度也很大。當你到達黑洞的事件視界時,其時空曲率非常高,這意味著,它附近的時空被壓縮了,就是說,光線在經過黑洞附近時,它所行走的路程會變得很長,但光速是不變的,所以也就意味著經歷的時間增加了(相對地變慢了)。

霍金曾在微博上表示:“有人說,現實有的時候比小說更離奇,用這句話來形容黑洞是再貼切不過了。真正的黑洞比任何科幻小說家想象的都更怪異。”其實,也正是這種怪異對科學家們產生了強烈的吸引力。