中國作家網>> 民族文藝 >> 藝術評論 >> 正文

文藝創作,珍藏抗戰的民族記憶

http://www.donkey-robot.com 2015年09月06日11:52 來源:中國民族報

文藝是歷史的鏡子。抗戰時期的進步文藝,是喚醒民眾、鼓舞人民奮起反抗的號角。在民族危亡的時刻,進步的文學家、藝術家總是與祖國和人民的命運息息相關。他們拿起筆作刀槍,為救亡圖存、點燃民眾精神之火發揮了重要作用。他們創作的反映抗戰的文藝作品中,有值得每一個中國人珍藏的民族記憶。

老舍的抗戰八年與《四世同堂》

“七七事變”后,北平淪陷。對生長在北平,以京城生活為創作源泉的老舍來說,內心是極為痛苦和屈辱的。他寫道:“一個讀書人最珍貴的東西是他的一點氣節。我不能等待敵人進來,把我的那一點珍寶劫奪了去。我必須趕緊出去。”1937年底,老舍拋妻別子,只身一人擠上了南下的火車,前往武漢。在戰火烽煙中,他開始創作不朽的抗戰之作《四世同堂》。

拋頭露面,團結藝術家為抗戰出力

老舍南下投身抗戰,得到了著名將領馮玉祥的稱贊。他專為老舍題寫了一首“丘八詩”:“老舍先生到武漢,提只提箱赴國難;妻子兒女全不顧,蹈湯赴火為抗戰!老舍先生不顧家,提個小箱攆中華;滿腔熱血有如此,全民團結筆生花!”

戰前的老舍,生活中只有讀書、寫作、教書。然而,日本人的鐵蹄踏來,閉守書齋的老舍坐不住了。他開始改變以往“怕見生人,怕辦雜事,怕出頭露面”的性格,決心拋頭露面,為抗戰出點力。

1938年,老舍擔任中華全國文藝界抗敵協會(以下簡稱“文協”)常務理事兼總務部主任,對內主持日常會務,對外代表“文協”。同年7月,他隨“文協”西遷重慶。

抗戰八年,老舍一直擔任這一職務。這個職務全屬義務性質,經濟上沒半點收入,就連日常與各地分會以及作家們通信,都是由老舍自費購買信封和郵票的。“文協”經費緊張,老舍只得一再節省開支,甚至 “文協”聚會時的茶水費用,也得由作家自掏腰包。但是,“文協”團結了全國的抗戰文人,做了大量抗戰文藝宣傳工作,使這一時期成為現代文學史上文藝界團結得最好的時期之一。

1939年6月,老舍以“文協”代表的身份參加了全國慰勞總會北路慰問團,北上慰問抗戰軍民。此次行程兩萬余里,經過川鄂豫陜等十余個省市、5個戰區。“文協”沒錢,老舍自酬行裝,其征衣竟是一件灰不灰、藍不藍的中山裝,被友人笑為“斯文掃地的衣裳”。這一路險象環生,老舍自謂命大,竟然三次死里逃生!

胡風曾這樣評價老舍:“舍予是盡了他的責任的,要他賣力的時候他賣力,要他挺身而出的時候他挺身而出,要他委曲求全的時候他委曲求全……特別是為了公共的目的而委屈自己的那一種努力,就我目接過的若干事實說,只有暗暗嘆服包在謙和的言行里面的他底舍己的胸懷。”

文風一變,從京味小說到抗戰劇本

從上世紀20年代起,老舍就開始發表小說,從《老張的哲學》、《二馬》、《離婚》到《駱駝祥子》,這些表現老北京平民生活的京味小說,得到了廣泛認可。然而,抗戰八年,老舍放棄了之前的寫作風格,轉而投身抗戰通俗文藝。他的筆下沒有了一貫的幽默,記載的全是血,全是他以“身臨其境”為代價獲得的鐵一般的“證據”。

1938年在武漢,他寫道:“7月19日,我躲在院外,彈落之處,最近的也距我十丈。可是落彈時那種吱忽吱忽的呼嘯,是我平生所聽見過的聲音中最難聽的。沒有聽見過鬼叫,這大概就很相似了,它不能不是鬼音,因為呼召著人魂,那天死傷過千!”

在重慶,老舍創作了大量抗戰話劇、大鼓詞、歌詞、快板書、通俗小說。《殘霧》、《張自忠》、《國家至上》等10余個劇本,頌揚民族正氣,謳歌民族英雄,發揮了積極的宣傳作用。

為了鼓舞士氣,老舍還寫抗戰相聲,并親自登臺表演。在武漢,他把臉涂白,把頭發梳成“朝天錐”,把衣領塞起來,與著名滑稽大鼓演員山藥蛋上臺演雙簧;在重慶,他和相聲演員小地梨說相聲。他還向沒有上臺經驗的作家,面授經驗:“說相聲的訣竅是,不管臺下怎么笑,臺上的絕對不能笑,臺下越樂得歡,臺上的臉越要繃得緊!”

據說,有一次老舍和梁實秋一起演相聲。老舍按照老相聲的章法,用扇子骨打捧哏的梁實秋的前額,梁實秋躲閃不及,趕緊伸手接住被打落的眼鏡,在空中拖住不動,做亮相狀。觀眾以為是“絕活”,還大喊:“再來一個!”

老舍曾說:“舊瓶裝新酒給予我一種強烈的誘惑,以為這是宣傳抗戰的最鋒利的武器。”他曾用雄渾的筆體,寫下“以全力打擊敵人”的書法作品,以表明他的心志。

筆耕不輟,創作《四世同堂》

從1941年起,老舍就萌生了創作一部抗戰題材小說的念頭。當時,他的故鄉北平已經淪陷4年,抗戰進入戰略相持階段,文學界表現出普遍高昂的愛國情緒。但是,老舍還沒找到合適的題材。

1943年,老舍的夫人帶著3個孩子,顛沛流離,從北平輾轉來到重慶。夫人在淪陷區的經歷,讓老舍獲得了故事靈感。1944年,老舍開始創作這部抗戰小說,這就是煌煌百萬字的不朽之作《四世同堂》。

與老舍之前的作品一樣,《四世同堂》仍舊是寫北平的平民,通過小人物來看戰爭,透過戰爭表現民族的興衰變遷,反思人性。小說中涉及的家庭有七八個,人物有幾十個,面對戰爭,每個人的表現都不同,有投敵諂媚的,有出走抗敵的,有無聲抵抗的,有無奈懦弱的……小人物的血淚抗爭,折射出戰爭對人類文明和生活的摧殘。

小說結尾,主人公瑞宣在彷徨和苦悶中終于迎來了抗戰勝利的消息。而此時,他的女兒卻由于連年的饑餓和營養不良,死在他懷中……小說的悲劇性意義由此得到凸顯。

《四世同堂》寫了4年,條件艱苦。當時沒有好的紙張,只有不能寫鋼筆字的土紙,老舍就用毛筆寫。那時,他的身體非常虛弱,幾乎是拖著病體筆耕不輟。日寇的飛機來轟炸,大家躲進防空洞時,老舍什么都不拿,只抱緊那個包著《四世同堂》書稿的小布包。

老舍說:“我自己非常喜歡這部小說,因為它是我從事寫作以來最長的、可能也是最好的一本書。”

作為唯一正面描寫抗戰時期普通民眾生活的小說,《四世同堂》是抗戰文學乃至中國現代文學的豐碑。

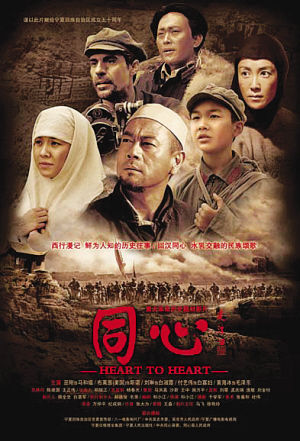

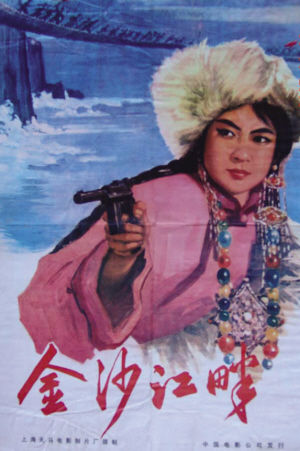

講好馬本齋與回民支隊的故事:影視劇為紀念抗戰添彩

一直以來,抗戰題材都是中國影視劇創作最重要的題材之一。1931年,幾乎就在日本發動“九一八”事變的同時,抗戰題材的電影作品就開始涌現。幾十年來,《地道戰》、《雞毛信》、《鐵道游擊隊》等影視作品成為一代代中國人難忘的記憶。隨著影視劇創作日益繁榮,過去較少涉及的少數民族抗日題材,也開始進入創作者的視野,為觀眾認識和了解歷史提供了更加全面的角度。比如,回族英雄馬本齋與回民支隊抗日的愛國壯舉,就通過影視劇得到了生動的呈現。

抗戰初期的冀中平原上,日寇所到之處,村村墳瑩,遍野哭聲。回族英雄馬本齋高舉抗日義旗,從東北返鄉成立回民抗日義勇隊,抗擊日寇侵略。在與裝備精良的日軍進行陣地戰時,回民抗日義勇隊雖然作戰勇猛,但是由于戰術失當,損失慘重。危急時刻,八路軍伸出了援助之手。馬本齋看到了抗日的希望與方向,率部參加了八路軍,并將隊伍改編為回民支隊,給予敵人沉重打擊。日寇首領山本惱羞成怒,在漢奸幫助下,抓走馬本齋的母親白文冠以脅迫馬本齋投降。白文冠英勇不屈,絕食殉國……經過黨的教育和斗爭磨練,回民支隊這支自發的武裝組織,成長為一支有組織、有紀律的人民武裝隊伍,馬本齋也逐步成長為一名優秀的八路軍指揮員并光榮入黨。

1959年,根據真人真事創作拍攝的影片《回民支隊》上映。這部影片緊緊抓住回民支隊如何成長這一主題,成功地將回族英雄馬本齋及回民支隊的光輝形象再現于銀幕。該片是“老八路”李俊執導的第一部故事片,也是新中國成立10周年獻禮影片,并在1994年獲首屆全國少數民族題材電影“騰龍獎”紀念獎。

近年來,隨著對回民支隊歷史研究的深入,影視劇創作者也把目光投向了這段震撼人心的歷史,攝制了多部作品。比如,電視連續劇《回民支隊》(1993年)、《民族英雄馬本齋》(2004年),電影《血戰千頃洼》(2012年)、《馬本齋和他的母親》(2014年),紀錄片《傳奇英雄馬本齋》(2009年)、《馬本齋與回民支隊》(2014年)等。

與攝制于上世紀50年代的電影《回民支隊》相比,這些作品所包含的歷史信息更為豐富,藝術表現手法也更為現代。比如,電影《血戰千頃洼》擷取的是馬本齋率領回民支隊在河北省阜城縣千頃洼突圍這一歷史故事。發生在1942年的這場突圍戰,回民支隊犧牲88人,殲敵數百人。為了安葬英雄忠骨,突出重圍的馬本齋連夜重返千頃洼,用回族禮節埋葬了犧牲的官兵們。千頃洼突圍戰,是中共作戰史上極為突出的成功范例之一,而馬本齋過人的指揮才能與忠義精神,青史永垂。

再如,為了紀念黨和國家領導人為馬本齋題詞70周年、激發各族人民愛國熱情而攝制的電影《馬本齋和他的母親》,突出講述了馬本齋與母親白文冠的事跡。1944年,馬本齋病逝,黨中央在延安為他舉行了追悼會。毛澤東寫下了“馬本齋同志不死”的題詞,周恩來的題詞為“民族英雄,吾黨戰士”,朱德在挽聯上寫道“壯志難移,漢回各族模范;大節不死,母子兩代英雄”。

“如果說《回民支隊》是以剛烈、勇敢為基調,那么《馬本齋和他的母親》的基調則是悲壯。《回民支隊》展現過的內容,《馬本齋和他的母親》不會重復,更加曲折動人的故事在此得到了具體體現。”馬本齋之子馬國超說。

葉淺予、戴愛蓮:用藝術形式傳播少數民族文化

抗戰時期,前往西南地區的文化名人中,有兩個人不得不提,他們就是葉淺予、戴愛蓮夫婦。葉淺予是20世紀中國畫壇的標桿式人物,對中國畫壇影響深遠廣泛。戴愛蓮是中國當代舞蹈藝術的奠基者之一,被譽為“中國舞蹈之母”。在西南地區,他們深入民族地區采風創作,以繪畫與舞蹈形式,掀起了一場少數民族文化普及運動。

赴邊疆,采風學習

1916年,戴愛蓮出生于中美洲特立尼達島的華僑之家。抗戰爆發后,戴愛蓮踏上了回國之路。她先前往香港,參加了由宋慶齡組織的抗日募捐義演,此后又到桂林、重慶等地,用肢體語言表達正義的心聲。《警醒》、《進行曲》、《哭泣的垂柳》……這些具有革命精神的舞蹈作品,在廣大民眾的心中產生了極大的共鳴。

1940年,新婚燕爾的葉淺予、戴愛蓮夫婦來到重慶。應教育家陶行知之聘,戴愛蓮創辦了育才學校舞蹈組。在此期間,周恩來、鄧穎超經常關心和幫助她,鼓勵她向民間學習,努力發展中國的民族舞蹈事業。戴愛蓮和葉淺予克服種種困難,開始進瑤山、入西康、赴新疆,向能歌善舞的少數民族同胞學習,悉心研究他們的舞蹈。

在廣袤的邊疆,戴愛蓮搜集了大量少數民族舞蹈素材,并從中汲取創作靈感。她以瑤族同胞節慶時的擊鼓歌舞為素材,創作了《瑤人之鼓》;根據桂劇“啞背瘋”,改編了舞蹈《老背少》;用拉班舞譜記錄了8個藏族舞蹈(現分別存于美國紐約舞譜中心圖書館和倫敦舞蹈中心圖書館)。她還創作了歡快的藏族舞蹈《春游》和《甘孜古舞》、抒情的彝族舞蹈《倮倮情歌》、優美的苗族舞蹈《苗家月》、充滿活力的維吾爾族舞蹈《青春舞曲》和《馬車夫之歌》等。戴愛蓮不斷地從邊疆舞中汲取營養,她的舞蹈事業也因此迎來了新的高峰。

邊疆生活對成長于江南水鄉的葉淺予,也產生了重要影響,他的美術創作在這一時期從漫畫轉向中國畫人物創作。在西南地區,葉淺予將目光轉向各民族的舞蹈人物和傳統服飾。邊疆少數民族的舞蹈深深地吸引著葉淺予,他覺得“那支慣于夸張的刻薄之筆,對著真正美妙的形象,只能瞠目,而不知所措”,因此必須從漫畫手法中解脫出來,另找塑造人物形象的新手法。此時,張大千等人對敦煌壁畫的臨摹使得葉淺予找到了方向,他開始嘗試用國畫筆墨手法和速寫相結合來表現生活中美的形象。

上世紀40年代,葉淺予創作了大量以少數民族舞蹈人物形象為素材的作品。其中,他創作的《新疆舞曲》以戴愛蓮為模特,人物面目含笑,腰肢的靈活擺動在葉淺予洗練的線條下表現得淋漓盡致。

開新風,影響深遠

抗戰勝利的第二年,戴愛蓮和育才學校師生一起,在重慶推出了一臺由她創作并主演的盛大的邊疆音樂舞蹈大會。在《瑤人之鼓》中,戴愛蓮身穿瑤族短裙、長筒棉襪、窄袖黑色上衣,頭上扎著瑤族婦女包頭,揮棰擊鼓。其動作始而鎮靜,節奏輕快;繼而鼓聲逐漸加快,身體也越來越迅速地扭動,并且時而加入幾個旋轉。在鼓聲與舞動之中,人們仿佛看到了瑤族人對于神靈的祭祀和這個民族純樸的性格。

這次演出表演的作品讓觀眾目不暇接,很多人驚嘆:“天下竟有這么多美妙的舞蹈!”《新華日報》撰文說:“邊疆音樂舞蹈大會公演使整個山城像開了鍋似的沸騰起來。當這些鮮艷奪目、各具風采、充滿活力的民族的藝術呈現在舞臺上時,人們為初次看到自己民族的藝術寶藏而驚訝。”

戴愛蓮的邊疆舞,一時成為重慶的熱門話題,媒體盛贊她為“人民藝術家”。不久,她又在上海逸園連演4場,場場爆滿,邊疆舞在上海大中學校的學生中流傳開來。之后,她在赴美國訪問期間表演了邊疆舞,獲得眾多好評。

1949年1月,中國人民解放軍和平進入北平,戴愛蓮在歡迎大會上表演了她拿手的《青春舞曲》,不僅受到領導人的贊美,而且在北平刮起了一陣學演邊疆歌舞的風潮。可以說,戴愛蓮的邊疆舞,不僅使中國各民族的民間舞蹈登上了現代舞臺,留下了一批有影響的作品,而且掀起了民間舞蹈的普及運動,成為中國現代舞蹈史上的一段佳話。

民族地區的生活體驗,使葉淺予在創作過程中,傳神地表達出了少數民族人物的形象和神態。他說:“1942年我在抗日大后方貴州訪問苗鄉時,領悟到中國人物畫表現現實人物的必要性,開始運用中國畫工具和方法畫苗鄉的生活。以此為開端,進而畫舞蹈人物和戲劇人物,充分運用‘目識、心記、意測’這條原理,因而能得心應手,描寫其它事物。”從上世紀40年代至60年代,各民族舞蹈、戲劇表演,在葉淺予筆下得到豐富多彩的表現,其中包括《貴州馬幫圖》、《苗家姑娘》、《涼山舞步》等經典之作。

1953年初,作為新年獻禮,葉淺予以飽滿的熱情創作了工筆重彩中國畫《中華民族大團結》。這幅畫作一問世,立即被印制成年畫,人們競相購買。這幅畫所表達的主題思想極大地影響了當時中國畫的創作方向,“民族大團結”的理念也由此更加深入人心。葉淺予以具有濃郁民族特色的舞蹈人物速寫,開創了中國繪畫的一代新風,影響了幾代畫人。

(本版文章除署名外,由本報記者肖靜芳、牛銳整理。)

抗戰文學作品概覽

《萬寶山》(李輝英)以1931年吉林發生的“萬寶山事件”為背景,展現了東北人民早期反日斗爭生活。

《沒有祖國的孩子》(舒群,滿族)講述了東北淪陷區三個不同國籍的孩子特別是朝鮮小孩果里奮起抗日的故事。

《科爾沁旗草原》(端木蕻良,蒙古族)具有家族史詩性的長篇小說,展示出一個最早定居于東北的地主家庭,直至日本人入侵前夕的愛國主義的覺醒。

《新英雄兒女傳》(孔厥、袁靜)表現了白洋淀地區抗戰八年敵我之間的力量消長和新英雄的成長。

《中國的西北角》(范長江)這是對戰爭風云下川陜甘青等西北民族地區民生的實地采訪和記錄,首次介紹了紅軍。

《寒夜》(巴金)暴露了抗戰后期國統區的黑暗現實和平民的悲苦生活。

《南行記》(艾蕪)通過描寫在中國西南和東南亞的各種經歷,表現戰亂流離、人民苦難和邊疆落后、社會弊端。

《呂梁山英雄傳奇》(馬烽、西戎)以呂梁山下的康家寨為背景,描述了邊區人民抗日武裝斗爭的過程。

《霜葉紅似二月花》(茅盾)以人世百態來表現時代的洪流大潮,是對文學抗戰題材的進一步拓展。

《長城萬里圖》(周而復)是國內第一部大規模、全方位地反映中國抗日戰爭全過程的長篇歷史小說。

《戰爭和人》(王火)從1936年西安事變一直寫到全面內戰即將爆發,國統區、淪陷區廣闊的社會生活都納入作品中。

《新戰爭與和平》(李爾重)以編年史的方式寫作,依次描寫抗戰中的重大事件,從歷史唯物主義視角對抗日戰爭作了分析。

《南渡記》、《東藏記》、《西征記》(宗璞)講述了抗戰期間高校南遷,中國知識分子保持高尚氣節、保存民族文化的事跡。

《吾血吾土》(范穩)作者在長達4年的時間里查閱史籍,深入滇西地區,采訪抗戰老兵,完成了這部反映西南聯大時期知識分子投筆從戎、御敵救亡的英雄史詩。

《南渡北歸》(岳南)描繪了抗戰時期遷徒至西南的知識分子與民族精英多樣的命運和學術追求。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室