中國(guó)作家網(wǎng)>> 民族文藝 >> 藝術(shù)評(píng)論 >> 正文

從《馬背上的法庭》看電影的民族性與世界性

http://www.donkey-robot.com 2015年08月24日16:36 來(lái)源:中國(guó)民族報(bào) 牛頌

所謂“民族的”是什么?是要有地方民族印記的,而不是皮毛的、表征的;是要有民族文化精華的,而不是“原生態(tài)”的、不經(jīng)過(guò)美學(xué)加工的;是要有“文化引領(lǐng)的”,又是好看的、大眾的;還必須包含世界性的認(rèn)同,不能不觸及全人類(lèi)共同的課題。如此,“民族的即世界的”就說(shuō)得通了。

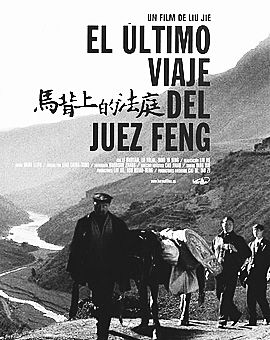

在快餐式電影大行其道的時(shí)代,受到時(shí)間鐘愛(ài)的電影與速朽的作品相比更顯其價(jià)值。比如,拍攝于10年前的《馬背上的法庭》,今天仍有學(xué)者在關(guān)注它。法國(guó)學(xué)者方文莎(vanessa Frangviile)即是其中一位。

方文莎是新西蘭維多利亞大學(xué)的老師,她是電影學(xué)博士,兼修漢學(xué),將中國(guó)少數(shù)民族電影作為研究課題。她認(rèn)為,中國(guó)少數(shù)民族電影個(gè)性強(qiáng),很適合作為分析樣本。

有一回,方文莎來(lái)北京,約我面談。她會(huì)說(shuō)中文,嬌小干練,全然不同于我印象中的歐洲人。我向她介紹了當(dāng)下中國(guó)少數(shù)民族電影的情況,她則特別提到一部老片子《馬背上的法庭》。于是,我向她介紹導(dǎo)演劉杰如何關(guān)注和開(kāi)掘現(xiàn)實(shí)題材,還說(shuō)到他的力作《碧羅雪山》和新作《青春派》;說(shuō)到主演李保田如何“寶刀不老”,說(shuō)到片中的納西族、彝族、摩梭人……但這些都不是她的關(guān)注點(diǎn),她想讓我講述的是那個(gè)“長(zhǎng)在馬腿上的法庭”。

《馬背上的法庭》這部中國(guó)電影,使她看到了她頭腦中太過(guò)強(qiáng)化了的、被歪曲了的“專(zhuān)制國(guó)家”的另一面。我并未感到意外,畢竟西方人與東方人看待同一部影片會(huì)有很不同的眼光。現(xiàn)在,中國(guó)觀眾喜歡的中國(guó)影片,西方人認(rèn)為是模仿好萊塢的;而中國(guó)觀眾不愛(ài)看、看不懂的中國(guó)影片,西方人卻認(rèn)為是“很中國(guó)”、“很電影”的,他們尤其喜歡少數(shù)民族電影特有的人類(lèi)學(xué)價(jià)值和社會(huì)學(xué)意義。

是的,《馬背上的法庭》“很中國(guó)”。過(guò)去的中國(guó),并不是沒(méi)有法治,而是有著“另類(lèi)法治”;不是沒(méi)有法典,它既寫(xiě)在紙上,也存活在民間。《馬背上的法庭》所反映的邊疆民族地區(qū),歷史上就存在著少數(shù)民族習(xí)慣法,直到今天,也還有著不同于現(xiàn)代城市的法治生態(tài)。

電影中,法官老馮和一匹馱著中華人民共和國(guó)國(guó)徽的老馬,緩緩走在山路上。這里的法庭,是白云深處的巡回法庭、假日法庭;這里沒(méi)有什么驚天大案,更多的是些家長(zhǎng)里短、雞毛蒜皮的小案,法官就在田間地頭,穿梭于村村寨寨;這里的法庭也沒(méi)有太多條條框框,少有坐堂問(wèn)案的定規(guī),連電話通知的便條也沒(méi)有,但他們努力地調(diào)解、審判、執(zhí)行、宣傳。

在這里,辦案不是簡(jiǎn)單的“就法論法”,而是承認(rèn)感情的存在。法官要深諳社情民意,既會(huì)講“法言法語(yǔ)”,也會(huì)講當(dāng)?shù)氐耐琳Z(yǔ)土話;既要從法律專(zhuān)業(yè)角度看問(wèn)題,還得站在平民百姓的角度去判斷;既要看到眼前的當(dāng)事人,還要了解當(dāng)事人背后無(wú)數(shù)民眾的想法;既要看到人證、物據(jù),還要懂得法律背后的民生疾苦、少數(shù)民族特有的文化傳統(tǒng)……

在方文莎看來(lái),《馬背上的法庭》對(duì)于深入了解中國(guó)社會(huì)和法治生態(tài)有很高的價(jià)值。西方?jīng)]有電影中老馮這樣的法官,他完全打破了司法的神秘、嚴(yán)肅和冷漠,給人一種溫暖的力量。

我還進(jìn)一步地認(rèn)為:就中國(guó)邊疆民族地區(qū)而言,習(xí)慣法是最有生命力的,它在很大程度上體現(xiàn)了民族意識(shí)。電影《馬背上的法庭》中那位慈父般的法官,那些有趣的訴訟,那些神圣的“活的法律”,都已經(jīng)生動(dòng)地告訴我們,一種手握良法的權(quán)力,是如何在邊疆民族地區(qū)實(shí)現(xiàn)善治的。

《馬背上的法庭》也“很電影”,具有新現(xiàn)實(shí)主義的人文關(guān)照。影片講述的是多民族人群在一起的生活,表現(xiàn)的是特定的地方色彩。

“越是民族的就越是世界的”這句話,很多人說(shuō)是魯迅講的,它曾在很長(zhǎng)的時(shí)間里對(duì)民族題材電影創(chuàng)作產(chǎn)生過(guò)誤導(dǎo)。其實(shí),魯迅是這樣說(shuō)的:“有地方色彩的,倒容易成為世界的,即為別國(guó)所注意。”

說(shuō)到這里,確需厘清某些觀點(diǎn)。如,所謂“民族的”是什么?是要有地方民族印記的,而不是皮毛的、表征的;是要有民族文化精華的,而不是“原生態(tài)”的、不經(jīng)過(guò)美學(xué)加工的;是要有“文化引領(lǐng)的”,又是好看的、大眾的;還必須包含世界性的認(rèn)同,不能不觸及全人類(lèi)共同的課題。如此,“民族的即世界的”就說(shuō)得通了。

網(wǎng)友評(píng)論

專(zhuān) 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室