中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

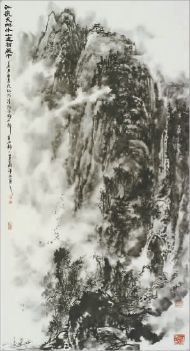

黃建華作品

黃建華作品黃建華主攻山水,兼擅花鳥。他的山水畫無論是從傳統精神方面,還是在筆墨、布局、謀篇等技法層面,都很好地繼承了浙派的傳統。在他的畫作中經典傳統的影響顯而易見,他自己思考和探索的痕跡也十分明顯。這既得益于他的勤奮好學和善學,也得益于所“生于斯”之得天獨厚的環境。杭州是中國金石書畫重鎮,文化積淀深厚,藝術氛圍濃郁,有中國美術學院、西泠印社,有眾多的藝術前輩們,黃建華經常會以各種機會去向書畫大家們請教。據他本人說,著名畫家王伯敏、孔仲起等先生都曾給予他許多直接具體的指導和教誨。正是在與這些大家的接觸和潛移默化中,黃建華深感畫家的筆墨技法雖然重要,但與之相比,畫外功夫更不可或缺。陸游詩云:“汝果欲學詩,功夫在詩外” ,因此,重視中國傳統繪畫理論的學習借鑒成了他的自覺。在他看來,平日的學養非常重要,一個畫家的水平取決于他的綜合修養,一幅畫的意蘊當然也取決于作者的畫外知識積累。

近年來,黃建華的不少畫作在圖式上有了變化,而最大的不同則在于他似乎弱化或淡化了人們津津樂道、孜孜以求的“筆墨” ,但“氣息”“氣韻”卻氤氳充盈了整個畫面。這種弱化或淡化是修煉到一定程度的必然結果,并非摒棄“筆墨” ,而是苦瓜和尚說的“無法而法也” 。正所謂最佳的技法是無技法。于是我們看到,滿紙煙云,水墨淋漓,畫中的筆墨即景,景即筆墨,筆墨與景意融為一體,不分彼此。但其筆下的景致又不是生活中尋得著的實景,而是經過作者吐納自然、咀嚼造化后再造的心中之境。我想這是否就是荊浩所的說:“忘筆墨而有真景。 ”

“不愁明月盡,自有暗香來。 ”中國造型藝術傳統向來崇尚“不似之似” ,太似則媚俗、呆滯,不似為欺世、欺人,畫家筆下的藝術形象,不是客觀物象的照抄照搬,而通過概括取舍,以高于生活的藝術效果呈現出來,因此妙亦妙在似與不似之間,故既非具象,亦非抽象。是以神統形,以意融形,形神結合,形神兼備,乃至神超神越的狀態,這正是一個優秀藝術家應當終生努力所追尋追求的。

黃建華喜歡以墨色為主來揮寫他心中的山水,因之對黃賓虹先生的“黑白二色,是為真美”這句話至為篤信,感悟頗深,踐行亦勤。他深刻消化、理解、運用黃賓虹繪畫理論之精髓,在潛移默化中深得賓翁用墨之妙,并汲取了這種頗有些自由潑灑意味的畫法。他細心感悟自然深處的微妙變化并形諸畫面,以詩情詩意、以黑白二色去營造了云煙騰起的浩渺、山色空濛的含蓄、水氣淋漓的潤澤,達致寧靜中蘊節律、磅礴中有清秀、厚重中見靈動的藝術意境。“筆尖寒樹瘦,淡墨野云輕” (荊浩語) ,有評者說黃建華的山水“體現出其一種平和、平淡、簡約、坦然、平易的狀態。其淡是一種頤養、一種無欲、是一種順自然之性,在中國山水畫美學看來,其實這正是簡約、平和、意韻深遠的藝術風格,是一種精神境界在其繪畫風格中的顯現” 。

讀萬卷書,行萬里路。黃建華更重視向大自然學習。他每年都要遠行賞山看水,用腳步丈量山高水長;他幾乎走遍了中國的所有名山大川。而每次出行、每一次采風都會帶給他別樣的收獲,因為他是帶著問題、帶著困惑去向造化請教的,當然不至無功而返。在采風途程中,他常常畫下風景速寫,時間匆忙則會拍一些照片,但有時他愿意花去大把時間靜觀云起云飛,山色變幻。故他畫中的山川間云霧變化、云煙流動有了特殊的韻味。看多了真山真水,他的筆下若有神助、似有似無的筆墨,卻淡出了一種深邃的意境,淡出了一片澄明的天地。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室