中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

品讀林琳

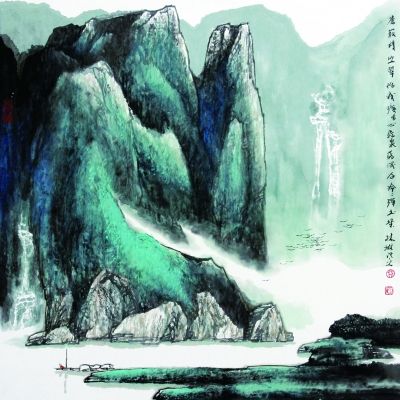

http://www.donkey-robot.com 2016年02月29日10:34 來源:中國文化報 于洪良 一泓碧水洗纖塵(國畫) 林琳

一泓碧水洗纖塵(國畫) 林琳甲午暮春,偶得《行者無疆——林琳中國畫作品集》,賞讀再三。

林琳祖籍山東棲霞,父輩為南下干部,故生長于安徽亳州,至今已60余年。亳州自古以來為茂士俊彥薈萃之地,可謂地靈人杰,正是這種綿厚悠遠的傳統文化滋養與恩澤,林琳少小立志,癡迷藝事。數十年如一日鐘情于山川林海、煙云水瀑、古跡村落、田園故道,對家鄉的山山水水有著難以割舍的情懷,尤其是皖南徽州黑瓦白墻的村落精致,在他的筆下饒有風姿,令人讀之難舍且難忘。

林琳之于書畫翰墨,可謂至真至誠。上世紀60年代物質極其匱乏,但是過年時父親在親手制作的小燈籠上畫的花草風景和小動物,激發了他對繪畫藝術的興趣,遂開始在自制的本子上涂鴉,做起了“畫家夢”。為了畫畫,少年時代的他曾去渦河邊洗麻袋,去鹽業公司幫人淘鹽,為的是掙得幾元錢買來畫筆和顏料。即便在高中畢業后到農村插隊時,他也口袋里揣著速寫本,歇工時為農民畫肖像,畫廣袤的田野村莊,畫歡快的勞動場面。晚上放工回到宿舍,在昏暗的煤油燈下畫素描,生產和生活用具成為他造型基礎訓練的畫具。

天道酬勤。因擅長繪畫,投身軍旅的林琳被抽調到部隊文藝宣傳隊擔任美工,并參加部隊的美術創作活動,從此開始了他的美術創作生涯。從部隊復員后,林琳曾多次有調到機關、走入仕途的機會,但這都沒能改變他要當一個畫家的人生目標。為了提高自己的文學藝術修養,他業余時間考取了廣播電視大學中文專業;為了提高自己的藝術設計水平,他自學中國包裝裝潢函授大學的課程……更幸運的是,在中央美院進修時,他得到了李可染高足黃潤華、張憑、錢紹武等親授,美術素養和繪畫技法得到大大提升。

林琳一直認為,作為一名本土畫家,他的創作源泉在亳州,展示亳州歷史和傳揚亳州文化是他不可推卸的現實責任和歷史擔當。他用畫筆描繪過亳州老街的盛景,被稱為“歷史遺存的呈現者”;他參與過安徽省重大歷史題材的美術創作工程,被譽為“民生變化的記錄者”;他創作過很多亳州名人名城名勝題材的藝術畫卷,被贊為“亳州文化的傳揚者”。因為他受惠于亳州這片土地的恩澤與滋養,他用“畫說老亳州”訴說著自己摯愛的藝術生涯。特別是近年來,他創作的《孔子問禮圖》、《亳州先賢造像系列》、《畫說老亳州》、《亳州老街盛景圖》以及壁畫《亳州古代名人圖》、《亳州古代名勝圖》等,多次參加國家級美術大展并獲獎,有些成為公共地標建筑,受到各界嘉許。

林琳專注于山水畫藝術實踐,傾心繪事,并旁及書法、篆刻、詩詞,堅持詩書畫印齊頭并進,以中國藝術精神為根本并力求傳統出新。在他看來,山水變化多,動人心魄,多姿多彩,給人以可游、可居、可觀之感。故他的山水畫作大氣沉雄、蒼郁勁秀、正氣凜然,山必高山仰止而非可登可臥,水必坦蕩開闊而非可居可游。無論是線、皴、點皆追求蒼勁粗糲,如折釵股、如金錯刀、如錐畫沙、如屋漏痕,無嬌娜柔軟之態。他將游弋于名山大川、鄉野幽居的長期積累,經過胸中丘壑的孕育,熔鑄所見之景、想象之境,而后興之所至落筆為畫,信手拈來,氣象萬千。比如房屋建筑,多是堂堂正正、端莊穩重;無論是點景小屋還是主體建筑,都畫得堅如磐石,都給人一種永恒感莊重感,為世人弘美德,為時代聚精神。

“畫之真訣,全在用筆用意二者努力。古人一藝之成,必竭苦功,如修煉后得成仙佛,非徒賴生知,學力居大多數,未可視為游戲之事忽之也。”林琳半世紀躬耕持守,沉寂畫案,仰視歷代前賢,投身山水懷抱,涵養心神,澄懷觀道,不斷提升自身的藝術修養,才有了現在的厚積薄發,聲名鵲起。

畫如其人。林琳是個真性情的人,他愛生活、愛亳州、更愛藝術。他把心中的諸般愛與自己的志趣情懷交融,通過每一處筆觸、每一個符號淋漓盡致再現出來,呈現在我們眼簾的是山勢純樸灑脫,樹叢豐富多姿,溪流人家怡然……這是我們讀者多么難得的藝術享受。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室