中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 視覺前沿 >> 正文

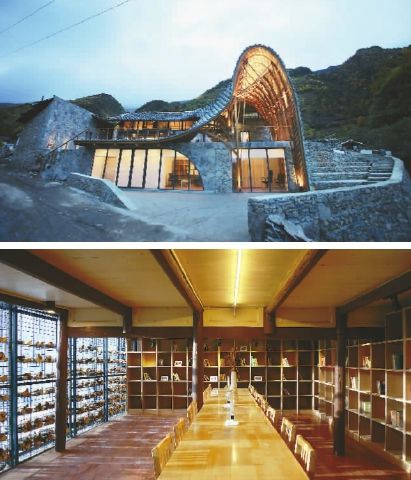

牛背山志愿者之家

牛背山志愿者之家文化建筑,既可被理解為“承載文化內容”的“建筑實踐” ,也可看成是“建筑作為媒介”的“文化實踐” 。如今,這個命題已成為建筑文化中的焦點,愈發被人們所關注。日前,中央美術學院以“文化建筑在中國”為主題舉辦國際學術研討會,建筑與文化等眾多領域的專家學者在會上結合自己的設計與研究,闡釋了他們對于文化建筑的理解。

文化建筑:不只是形象,還應是體驗

“自世紀之交以來,文化建筑在世界各地形成了一股熱潮,國際上的建筑名家都以設計過重要的文化建筑而為人所識,他們的作品凝聚了自己個性的觀念,更在文化建筑的創新上向世界展現了一種時代的思考。 ”中央美術學院院長范迪安認為,從功能上來說,文化建筑包括了圖書館、博物館、歌劇院、電影院等公共文化空間,也包括學校建筑、藝術中心、當代藝術館等知識生產的空間,它們是人類保存文化和傳統精神的空間,同時也是與當代文化和藝術發展相適應的體驗性場所,因此許多文化建筑已成為都市新的地標以及文化創新聚集的平臺。“上世紀80年代以來,伴隨著中國改革開放的進程,城市化的進程成為中國社會發展的標志,在都市建筑的奇觀中,文化建筑自然成為焦點,它們也是最引人注目的對象和最引發爭議的話題,這說明一個簡單的道理——人們對文化建筑的參與性更高了,當人們把文化建筑當做自己的文化家園時,它們希望與建筑對話,還希望在建筑空間里享受對話。因此一所優秀的文化建筑,必然是在充分考量建筑的應用功能時,就有針對地預設公眾參與、交往和共享的空間組合、空間體驗,從而使建筑能夠給人們帶來文化上的溫暖。 ”

文化建筑伴隨文化與藝術而帶來的體驗性,同樣被中國美術學院建筑藝術學院院長王澍所看重。“ ‘文化建筑’這個議題不得不談。中國的傳統中,建筑都是具有文化內涵的。而當前在快速城市化的背景下,我們卻要分出一部分建筑,將之稱為‘文化建筑’ ,這正是因為有很多建筑并不文化。 ”王澍引用羅蘭·巴特的話—— “生活是瑣碎的,永遠是瑣碎的”來闡釋自己的建筑觀:“文化的基礎是生活,宏大的觀念、框架并不能進行表述,因為它是非常細微而具體的。就像我是地道的北方人,生在新疆,長在西安和北京,之后到了南方,讓我最關注、最敏感的問題就是‘水’ ,這也對我之后的建筑設計產生了很大的影響。 ”

臨水,一直是王澍在設計中強調的元素。而如何在建筑中看水?“如果你有興趣去中國傳統中找尋的話,會發現很多細膩的方式——正面反面里面外面,高處低處,觀察水如何從建筑中穿過。水也需要引導,尤其在山地建筑里,水有時是非常可怕的。例如我設計的中國美院象山校區,排水的解決就很關鍵,我花了很多時間,每一個排水點,都做了仔細的設計。有一次,臺灣策展人阮慶岳來看我,到象山校區時,電閃雷鳴,下起暴雨,當看到整個建筑中的水以各種各樣的形式被排出來,最高的地方有20多米,簡直像瀑布一樣,他驚嘆極了。這個時候建筑的文化也就自然而然地體現出來了。文化不只是一個形象,還應是人們最真實的體驗。 ”

多元發展:差錢,有時更好辦事

中央美術學院建筑學院院長呂品晶在對1980年以來的中國文化建筑進行梳理之后,發現其發展趨勢可總結為:從原本到象征、從物體到場景、從集中到離散,而中國文化建筑發展的前景,他認為是多元化。“我們看到,隨著市場經濟的發展,特別是進入21世紀之后,全球化、城市化促使中國社會的方方面面產生了巨大的影響,包括整個建筑方針上的改變。中國所謂的‘文化建筑’ ,如今可看成空間生產、技術計劃、公共生活轉型、美學實驗與文化轉向相互疊加的結果。 ”呂品晶說。

在他看來,越來越多元的文化建筑,不僅僅是因為經濟的發展,以及全球化的影響,還因為人們的文化自信在增強,具備了更為包容的心態,使得不同類型的建筑形式得以共存。“以展覽形式為例,從最初完全由官方主導的全國美展,到各種雙年展的引入,再到現在的北京國際設計周,已經由較為單一的展示,變成了多樣化的構成。未來,隨著新技術的演進以及生產與消費關系不斷地改變,中國文化建筑的主導力也會越發多元化。 ”而歷史的傳統同樣不可忽視,呂品晶說:“文化傳承中的建筑創作,必須是和中國的身份相適應的。從過去、現在和未來這三種時態的角度而言,‘過去’強調的正是對傳統的回溯,現代化進程中的中國,更多體現的是城市化集中的一面,而在未來的時態,我們則要面對全球化背景下,中國作為其中的一部分如何與世界相連。 ”

在北京與多位建筑師合作并拍攝了紀錄長片《鳥巢——赫爾佐格和德梅隆在中國》的瑞士作家、導演邁克爾·辛德姆,親身經歷鳥巢從2003年到2008年的建設,他直言,這樣一個標志性建筑,本身就是一個故事,一個中國如何準備進入世界舞臺的故事。“鳥巢不僅僅是進行體育活動的場所,它還是一個重要的公共空間。標志性建筑,對于塑造城市建筑身份來說非常重要,它可以讓人們反思歷史、審視現在,同時跟世界對話。 ”

邁克爾·辛德姆還關注到全球化背景下文化建筑趨同的問題。“公共空間是城市非常重要的部分,它是城市的鏡子,看看公共空間都在做什么事情,就可以了解這座城市的文化。但在全球化的時代,所有的人都面臨這樣的威脅——城市變得越來越相似了。 ”談到這里,他舉了一個更極端的例子——迪拜。“迪拜一直是全球建筑師討論的熱點,這里因石油而富有,但迪拜人深知,石油是會用光的。因此他們比誰都更追求多元化,經濟上這里已經不完全依賴于自然資源了,還有金融服務、旅游、房地產、物流等;而在這里90 %的人都來自外國,本地人不到10 %,融合世界各地多元的文化也就更為迫切。 ”邁克爾·辛德姆說,經歷了2008年經濟危機后,迪拜不再那么“不差錢” ,而文化卻異常活躍,尤其是過去的5年,美術館如雨后春筍般發展起來,還有一些新的建筑,用來展示迪拜多元而富有生命力的文化。

“至2015年已經舉辦了六屆的北京國際設計周,不再是一個熱熱鬧鬧的活動。從資金上來講,預算在逐年下降,不可能再將大量的資金投入某一個設計項目。 ”作為北京國際設計周組委會辦公室副主任,曾輝也切身感受到了經濟壓力下轉型與創新的需要。他說:“我們不妨將設計周視為一個公共服務的平臺,面向、融合更多的專業領域和產業,特別是為民生發展提供更多設計上的創意。這幾年我們一直把北京老城區的更新改造作為設計周的一個重點,因為現在北京的人口已經遠遠超出了它的承受能力,疏解是必然的選擇。對于疏解的模式,我們希望它能伴隨文化,滲透到城市發展的每個環節中去。 ”

“它山之石”的借鑒意義不可小覷,曾輝在赴韓國參加光州雙年展時,仔細考察了那里的大仁藝術市場——它以前是蔬果批發市場,建于1959年,由于周圍有光州車站和巴士客運站,曾經有360多個店鋪,生意相當興旺。但后來因城市規劃,車站和客運站搬遷,又有大型超市陸續開業,市場的規模越來越小。“這種衰退,正是城市疏解的自然方式。而通過這種方式,在2008年的光州雙年展上,進行了‘房地產計劃’ ,積極引導藝術家與設計師,進入到這樣的空間里來,進行有序的改造,從此這里被改稱為‘大仁藝術市場’ ——店家賣蔬菜水果,藝術家在旁邊開工作室,這種獨特的現象讓來訪的旅客從此絡繹不絕。 ”曾輝注意到,光州還將一些傳統的城市設施和失去原有功能的建筑借助設計師進行轉化,成為全新的文化空間。“不管是公共圖書館,還是小街巷中廢舊的客棧,都以煥然一新的面目回到人們的生活中。這帶給我們很多思考,城市更新不再是大拆大建、強制性、快速的,而是緩慢、可生長的,使城市延續著歷史的文脈走向未來,這種增長模式,必然符合一個城市更加宜居、和諧的發展體系。 ”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室