中國作家網(wǎng)>> 美術 >> 美術動態(tài) >> 藝苑 >> 正文

習書選帖的要訣(上)

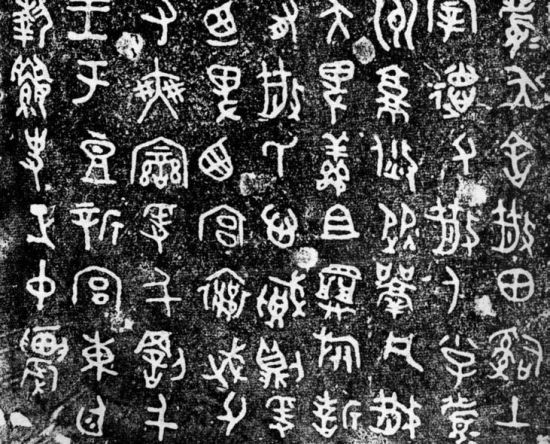

http://www.donkey-robot.com 2016年02月19日13:18 來源:中國作家網(wǎng) 鄭曉華 西周金文名作《散氏盤》

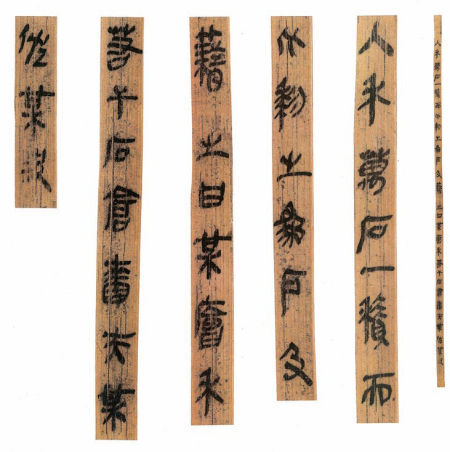

西周金文名作《散氏盤》 睡虎地秦簡——篆書隸變的開始

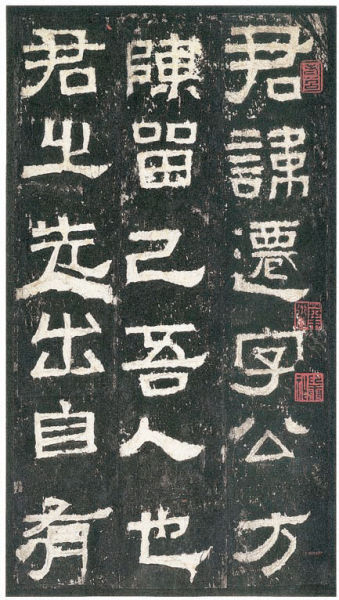

睡虎地秦簡——篆書隸變的開始 漢碑名作《張遷碑》

漢碑名作《張遷碑》各界愛好書法的人士很多,問得最多的問題是:“書法我應該怎么學?”“我寫了二三十年,怎么還是寫不出來?”“為什么每次給大展投稿,無一例外都鎩羽而歸?”等等。問題都在于初學時,一些應該搞清楚的基本觀念還沒有搞清。

談到學書門徑,先賢曾有很多精彩論述。如清代書法家梁巘在他所著《承晉齋積聞錄》中,就曾作很簡練但深刻的概括。他說:學書一字一筆須從古帖中來,否則無本。早矜脫化,必偭(意為背離)規(guī)矩。初宗一家,精深有得。繼采諸美,變動弗拘。斯為不掩性情,自辟門徑。這里他講到了兩個書法學習必須遵守的“天條”:一是你的書法語言要有淵源,不能自己瞎寫。二是要尊重規(guī)律,分階段有側重學習。開始階段一定要專精,要有定力,能沉得下來,穩(wěn)得住,能深入下去,這一點最重要。

第一條所謂書法語言要有淵源,講的是書法基本語言要遵循古往今來經(jīng)過千年歷史篩選而最后為大家共同認同的“法書”規(guī)范。沒有這個,就沒有歷史合法性,進不了這個圈子玩。這是歷史約定,不需要經(jīng)過你同意。你承不承認、理不理解都得服從,不服從就是自我放棄于這門藝術。

第二條講的是:學書法要獲得成功,首先在于路子正,基本功扎實,“頭奶”很重要!選好帖,專精一家,一頭扎進去,干上幾年再說。要鉆得深,學得精,為未來的發(fā)展打好墻基。這個階段千萬不能花心、貪心。看什么都好,什么都想學一點,這就完了。蜻蜓點水,什么都淺嘗輒止,美好時光在淺嘗中流逝,結果只得了一些皮毛,深層的東西都沒學到,應了古人那句話——寶山空回了。只有第一階段打好雄厚基礎,第二階段才能接著打開視野,廣泛學習,博采眾長。采得百花釀成蜜,功夫到了,藝術積累自然發(fā)生從量變到質變的飛躍。哪天突然就醍醐灌頂,融會貫通不期而至。過硬的基本技術,加上性情醞生,不期然而然變化成新。瓜熟蒂落,水到渠成,想不成家都不行。

對于自學書法的愛好者來說,上述兩個“天條”是否透徹理解并得到忠實執(zhí)行,決定他學書法的命運。以筆者的個人體會,忠實遵循上述“兩高”原則,藝術水準的提高只是一個時間問題——因為影響書法進步的因素不只有這個,還有其他。但是如果不遵循上述兩個原則,那就是“沒有時間”的問題了。違背了第一條,結果一定是一條路走到黑,“永遠的迷途羔羊”。無論你花了多少時間,無論如何廢紙三千、池水盡墨,結果只能是始終被書法藝術排除在外,書法藝術的圣殿大門不會朝你打開。遵循了第一條,但違背了第二條,沒有第一階段的“專精”和“深入”,“頭奶”沒吃好,結果則可能是“永遠長不大”,永遠在藝術的邊緣徘徊——“徒見成功之美,不悟所致之由”(唐孫過庭語)。因為你什么都想學,結果是什么都學不會。甚至更危險者,是急于求成者,憑撈到的一點點皮毛,就加上恣肆的“性情發(fā)揮”,很可能基本功支撐不足,功不敵性,致使狂怪怒張,不免墜于野俗,展紙一看,惡俗之氣撲面而來。要給專業(yè)大展投稿,評委眼睛停留的時間估計也就一秒鐘。

因此有志于學書者,尤其是習書多年,自覺功力已相當深厚,但始終不能進入專業(yè)圈交流者,應該對照梁巘的告誡,好好反思問題所在。

對于書法起步者,選擇什么碑帖入手,個人的建議是:聽從你的眼睛和心靈的召喚。

從書法形式和筆法的發(fā)展歷史來說,目前已發(fā)現(xiàn)的書法遺跡,最早是甲骨文,產(chǎn)生在殷商時代,因為鐫刻在甲骨和獸骨上而得名。甲骨文的書寫技術相對比較簡單,它可以說是中國書法的嬰兒期。現(xiàn)存甲骨文遺跡顯示,當時人們的書寫習慣,就是自然起落,還沒有其他自覺的控制筆意識。所以它的點線多呈菱形,兩頭尖,中間寬。如果僅從技術難度而言,甲骨文是最適宜于初學的。

到了西周時代,書法發(fā)展到“金文時代”(因銘刻在青銅器上而得名),出現(xiàn)了質的飛躍——人們開始自覺地有運筆意識了。成熟的經(jīng)典金文,如《毛公鼎》《大盂鼎》《散氏盤》《墻盤》等,入筆和收筆以及運筆的中段都高度控制,入和收通過一系列運筆動作,“藏鋒”不露;行筆中間,控制筆鋒,盡量保持線條均勻。這里體現(xiàn)出周人在書寫上追求整齊、均勻、和諧的意識。這種造型意識到秦始皇統(tǒng)一六國頒行“小篆”(在“大篆”即原來的金文古字體基礎上簡化改造而成)時,被推到了極致。從技術的難度角度說,金文(大篆)、小篆也比較適合初學。因為它的運筆只有起、收的“藏頭”“護尾”和中間的“中鋒平行”及“絞轉”(書寫曲線時自然轉向)。

秦漢之交,書法的發(fā)展經(jīng)歷了一次大的變革,即漢字發(fā)生了“隸變”,由篆書(屬于古文字系統(tǒng))向隸書(屬于現(xiàn)代文字體系)轉變。這個過程經(jīng)歷了兩三百年,甚至更長時間(有的學者認為“隸變”在戰(zhàn)國時代已經(jīng)開始)。結果就是前兩千年逐漸形成的書寫方式及技術規(guī)范被突破。無論從字形到運筆,人們都追求更大的自由度,因此這階段字體變化很豐富。從出土的簡牘、帛書看,既有長方形的字,也有扁方形和正方形的。運筆既有很控制的,又有略放開的,也有很狂放的。有文字學家把這種打破原有規(guī)范、但新規(guī)范還不成熟的過渡性字體叫“破體”。篆隸之間的“破體”書法現(xiàn)存在出土的秦簡、漢簡、帛書中,形態(tài)在篆隸間,兼用篆、隸、行草筆意,汪洋恣肆,充滿藝術變革時代源于底層生活的鮮活樸茂生命之美,近代以來,可以說風靡書壇,征服了眾多書家和觀眾。

經(jīng)歷幾百年的變革,穩(wěn)定下來的字體分趨兩軌:隸書和草書。東漢隸書是書法史上的高峰。漢字形式在經(jīng)過幾百年民間書家的探索后,由一代代精英千錘百煉,創(chuàng)造了漢字書法第一套點線精美的字體形式——漢隸。歷史上所有愛好書法的人都一致認同這一點:隸書的基本語言規(guī)范在漢代奠定,漢隸是隸書的標準樣式。因為在上世紀初大量漢簡出土以前,人們只能從傳世的漢代碑刻看隸書,所以“漢碑”也就成為隸書典范的代名詞。你要學隸書,必須學漢碑,否則不專業(yè)。(未完待續(xù))

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學術論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡工作室