中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

潘天壽變體畫:追求對構圖的反復“經營”

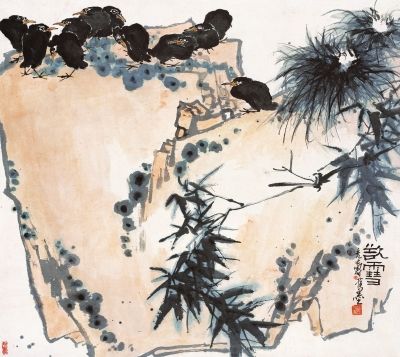

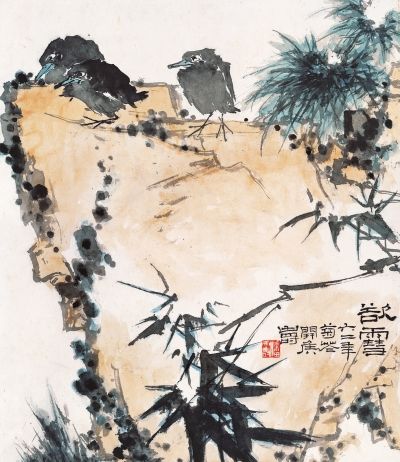

http://www.donkey-robot.com 2016年01月04日13:28 來源:中國文化報 陳永怡 欲雪圖軸一(國畫) 潘天壽

欲雪圖軸一(國畫) 潘天壽 欲雪圖軸二(國畫) 潘天壽

欲雪圖軸二(國畫) 潘天壽編者按:由潘天壽紀念館自主策劃的“潘天壽變體畫展”正在該館展出。展覽選擇了“變體畫”這一獨特的角度,通過20余組潘天壽變體作品的對比展示,呈現了潘天壽變體畫的面貌和潘天壽對中國畫章法的解讀,探討變體畫創作的動機。同一題材和內容的橫構圖和豎構圖有何區別?畫壞了的構圖如何修正?觀眾均可在展覽中尋找答案。

美術界將出自同一畫家之手,名稱相同,構圖相似,而畫面卻不盡一致的作品,稱為“變體畫”。變體畫在藝術創作中并不鮮見。在西方藝術史中,如意大利文藝復興早期畫家烏切洛的《圣羅馬諾之戰》、提香的《懺悔的抹大拉》和《丹娜依》、列賓的《意外歸來》等等,就是變體畫的例子。藝術市場有時還將這類變體畫稱為“雙胞胎”。這些變體畫的出現,大都跟藝術家追求畫面的充分表達有關。像列賓的《意外歸來》,第一幅只是表現了意外事變的出現,而第二幅就深刻地揭露了畫面中人們思想感情的變化。

潘天壽的變體畫創作,大致來說有以下幾種情況:對古人風格和境界的追摹,變體臨擬,“血戰”古人;對某種主題一畫再畫,以寄托情思;對符合自己藝術個性的題材反復表現;為畫面改良或推敲的目的而重畫;用不同的構圖來表現或強調不同的意境。

從潘天壽的變體畫中,可以看到他對作品的高要求,對構圖的嚴謹和精益求精,同時也能深層地探摸到他借助類型化的寓意方式去表達內心情感的一種隱含性的象征表現。

在20世紀中國畫大家中,潘天壽對畫面構圖的苦心孤詣是最為突出的。他對構圖之所以如此重視和強調,源于他對文人畫發展中所產生的弊病的深刻認識。清人笪重光在《畫筌》中有言:“畫工有其形而氣韻不生,士夫得其意而位置不穩。前輩脫作家習,得意忘象;時流托士夫氣,藏拙欺人。是以臨寫工多,本資難化;筆墨悟后,格制難成。”潘天壽在《中國繪畫史》中也認為:“至有明季世,幾可謂全傾向于寫意之風氣焉。雖然,文人士夫之畫,顧非草草無實詣者。沈顥云:‘今人見畫之簡潔高逸者,曰:士夫畫也。以為無實詣也。實詣指行家法耳!不知王維、李成、范寬、米氏父子、蘇子瞻、晁無咎、李伯時輩,士夫也,實無詣乎?行家乎?’世人每謬以草草漫無法則者為文人畫;沈氏此言,實為其當頭棒喝。然文人畫無實詣之誤會,已早見于有明季世矣。”潘天壽認為,后期文人畫衰敝的重要原因就在于不重視畫理畫法,只關注筆墨的意趣,失卻了繪畫之所以成為繪畫的“實詣”。因此,他清醒地意識到后期文人畫所缺乏的“格制”和“理”,并在此方面進行了研究和強化。潘天壽的構圖特別經得起分析,十分講究“造險破險”,以致當代評論家說他的畫面具有“設計感”。這種設計感正是來自于他對構圖的反復經營。

構圖,傳統繪畫中稱為章法,也是“六法”所稱的“經營位置”,張彥遠認為經營位置是“畫之總要”。顧愷之《論畫》有言:“若以臨見妙裁,尋其置陳布勢,是達畫之變也。”雖“置陳布勢”是“經營位置”的其中一個原則,然卻是中國畫布局的首要原則,或言之,好的構圖,情理勢統一,而能達其神變。中國畫學源自中國哲學,因此,畫理與宇宙之理吻合,畫理必合天地。筆法在純熟,章法在布置。畫幅雖有限而氣象無限,正是因為完整的構圖形成了和諧統一的小宇宙,而天時、人事、物態、情思,無不備矣。

毫無疑問,在近現代畫家中,潘天壽的作品在構圖上具有鮮明的特色,明晰的秩序、強烈的對比,使其與前人以及同時代中國畫家拉開了距離。他在畫語錄中,對構圖中的賓主、虛實、疏密、對比、呼應、交叉、參差、三點關系、三角形的運用、平行線的問題、重心、斜正、畫眼、背景、空白處理、四邊四角、氣脈、開合、不平衡與平衡等等具體的構圖規律,以及題跋、印章在構圖中的作用,都曾有過相當全面而具體的論述。他還有一篇《關于構圖問題》講課稿傳世(系1963年至1964年在浙江美術學院中國畫系山水花鳥工作室講課記錄稿,由葉尚青記錄整理,后經潘天壽審閱定稿,插圖均系根據講授時在黑板上畫的示意圖復制而成)。展覽現場將這一講課內容進行了分解,結合他的變體畫進行補充展示。當然,講課稿重基本理法,作品則已將理法化于無形,雖不能一一對應,但“萬變不離其宗”,兩者互為參照,可使觀眾加深對中國畫“置陳布勢”的理解。

同時,這一展覽也試圖展現畫家在重復同一題材背后的社會寓意。正如列奧·斯坦伯格所認為的,圖像的形式分析,可以而且應該與主題、內容的分析相結合。所以這一展覽在展示潘天壽變體畫的時候,也希望對部分作品從形式與圖像寓意兩方面入手來研究和分析。

舉辦這樣一個分析性的展覽,除了推動對潘天壽作品的理解、研究之外,還試圖以此抵制當今藝術創作所大量存在的流水作業和商業性復制現象。潘天壽的變體畫絕不等同于當今藝術商業環境下畫家對自己相同構圖的不斷重復。變體畫是一種藝術實驗,是對自我的否定之否定,是對藝術的極致追求。因此,這一展覽,是對上一代藝術大師創作態度、藝術追求的致敬,并希望觀眾領會,藝術創作到一定高度時并不是隨性所為,而是艱苦卓絕的思考和不斷探索的過程。

(作者為潘天壽紀念館館長)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室