中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 展訊 >> 正文

“大象中原”盡覽河南歷史大氣象

http://www.donkey-robot.com 2016年01月04日13:09 來源:光明日報 春秋時期的“王孫誥”青銅編鐘。

春秋時期的“王孫誥”青銅編鐘。 西漢鎏金青銅當盧,馬具,垂于馬額中央做裝飾。

西漢鎏金青銅當盧,馬具,垂于馬額中央做裝飾。 商王武丁時期的“婦好”青銅鸮尊。

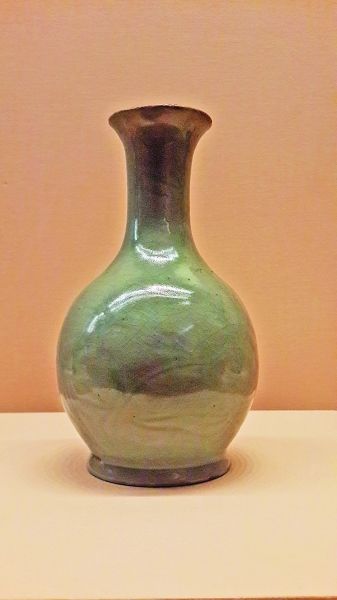

商王武丁時期的“婦好”青銅鸮尊。 汝官窯天青釉瓷瓶。本文圖片均為記者李韻攝

汝官窯天青釉瓷瓶。本文圖片均為記者李韻攝作為2016年國家博物館的首個重要展覽,“大象中原——河南歷史文化展”日前驚艷亮相。105件展品幾乎都是具有代表性的文物、一半以上是一級文物,僅是河南博物院9件“鎮院之寶”就來了5件。

氣象萬千的“大象”

河南,簡稱豫,在古代大部屬于九州之一的豫州。《說文解字》釋“豫”為“象之大者”。這里氣候溫和、土地肥沃,曾是大象的樂園。因處“天下之中”,河南又被稱為“中州”“中原”,并憑借其得天獨厚的地理優勢,在漫長的歲月積淀中成就了早期中原文明的大氣象。

距今數千年前的裴李崗文化、仰韶文化時期,河南就出現了發達的農業文明;在二里頭文化時期,中原地區拉開王朝的序幕,并逐漸成為夏、商、周三代的政治中心和禮樂制度的發源地;東漢以降,多個朝代建都于此,多元文化匯聚交融。在漫長的歷史進程中,中原地區積淀了璀璨的文明,留下豐富的古代遺存。有人說,中原文明的發展歷程即是中華文明史的縮影。

“大象中原——河南歷史文化展”基本囊括了河南地區不同歷史時段的重要考古遺址:裴李崗文化、仰韶文化、河南龍山文化、二里頭遺址、新鄭望京樓城址、殷墟、新鄭鄭韓故城遺址、淅川楚墓群、永城西漢梁王墓群、隋唐洛陽城遺址、唐恭陵、北宋皇陵等。走進展廳,就能看到這些都城、宮殿、陵墓以及聚落掀開的塵封記憶,聽它們講述河南先民創造農業、城市、國家、文字、禮樂的如煙往事與心路歷程。

【小記快語】如果您具備相關考古知識,可以按照時代順序系統梳理河南境內重要的考古遺址,一定會感到很過癮;沒有專業背景的觀眾也不用急,您可以專注于文物和它背后的故事,也會覺得不虛此行。

愛好音樂的“大象”

河南歷史悠久,文化薈萃,是華夏文明最重要的發源地之一。在距今數千年的裴李崗文化、仰韶文化時期,河南地區就出現了發達的農業。

那時候的人們在勞作之余,有什么娛樂?展品中的一支骨笛回答了這個問題。它出土于河南舞陽賈湖遺址,是新石器時代裴李崗文化的遺存,距今已有七八千年。它用鶴類翅骨制作而成,類似的骨笛在賈湖遺址共出土了20多支。這些骨笛的骨管上刻有等分記號,說明在鉆孔之前經過認真計算,有些在制成后還用打小孔的方式調整個別音孔的音差。專家說,經測音,七孔骨笛能吹奏出八個音,構成了六聲或七聲音階。這些骨笛是中國最早的樂器實物,表明在那個時期,人們已經開始了音樂方面的早期實踐并成功制作了樂器。

對音樂的追求似乎一直貫穿在“大象”之地,淅川徐家嶺楚墓出土的春秋時期的青銅神獸就是例證。這只神獸由三只形象接近的小神獸組成。大神獸為龍首,六條蛇形龍是它的角,虎身,龜足,張口吐舌,牙齒犀利。脊背上有一足部變形的神獸,亦龍首虎身,其口內又銜另一類似神獸。青銅神獸通身裝飾著動物紋和云紋,渾身鑲嵌綠松石。據介紹,神獸出土時是一對。專家根據器形推測,神獸應為鼓、編磬等需要懸掛、托舉類樂器的器架構件。

【小記快語】大象之地的先民竟是如此鐘愛音樂。

精美絕倫的“大象”

“大象中原”展中有5件河南博物院的“鎮院之寶”,最著名的當屬蓮鶴青銅方壺。

獨占一個中心展柜的蓮鶴青銅方壺,1923年出土于河南新鄭李家樓鄭公大墓。壺蓋鑄成雙層的鏤雕蓮瓣,其上立著一只展翅欲飛的仙鶴。壺身兩側是兩只巨大的鏤空雙龍耳,壺體四面的主體紋飾是蟠龍紋,腹部四角各鑄一飛龍,兩只伏虎形獸將整只方壺馱在背上。專家說,龍耳、虎足及蓋上的立鶴,均采用春秋時期先進的分鑄法制成,全器采用圓雕、淺浮雕、細刻、焊接等多種技藝細膩鑄造,既顯示出春秋時代卓越的青銅鑄造水平,又反映了當時青銅器動物造型肖像化的潮流,堪稱春秋時期青銅藝術的典范之作。

精美絕倫的青銅器在展覽中并非只蓮鶴方壺一件,另外兩件“鎮院之寶”——商代乳丁紋青銅方鼎、商王武丁時期的“婦好”青銅鸮尊,也是青銅器中的杰作。這三件青銅器在出土時,均是一對兒。可惜由于歷史原因,這三件在河南博物院,蓮鶴方壺的兄弟在故宮博物院,是“故宮人最喜愛的文物”之一;另兩件的兄弟都藏于中國國家博物館,正在“古代中國”基本陳列中展出。

展柜里有一把出土于三門峽虢國墓地的玉柄鐵劍,是周代晚期的作品。它已經銹蝕得十分嚴重,在眾多精美文物中顯得有些突兀,但是說明牌彰顯了它的價值:它“是目前已知的并經科學檢測認定的我國人工冶鐵的最早實例”。

大象之地的先民不僅擅長青銅制作,制瓷也有絕技。展出的汝官窯天青釉瓷瓶,出土于河南寶豐清涼寺汝窯遺址。“汝、官、哥、鈞、定”,汝窯名列中國五大名窯之首,是北宋晚期燒制御用瓷器的官窯。由于其使用燒造時間極短,僅約20年,所以也是五大窯中目前傳世品最少的一個品種,流傳至今不足百件。汝窯以天青色釉最為著稱,有“雨過天晴之色”之美譽。

據悉,“大象中原——河南歷史文化展”將持續至3月31日。

【小記快語】“鎮院之寶”件件令人驚艷。國寶不遠幾百里來京探親,可嘆“世界上最遙遠的距離”竟是只隔著一層樓板。(記者 李 韻)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室