中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

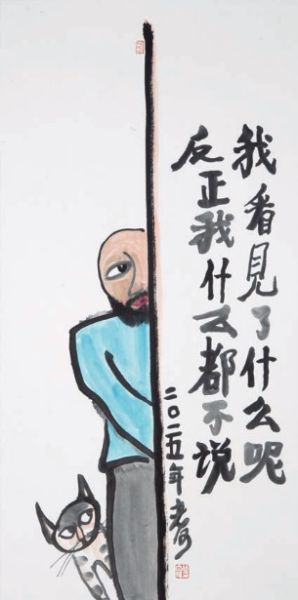

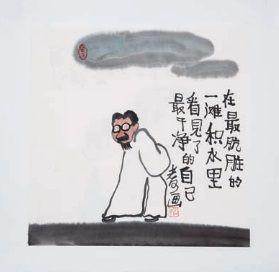

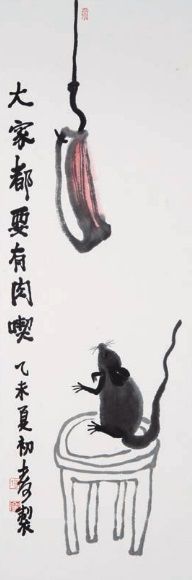

何立偉:我要畫出一種當代情感,拍下需要解釋的美

http://www.donkey-robot.com 2015年12月10日13:03 來源:中國作家網 李婷婷

“我要穿著故鄉的拖鞋,在全世界散步。”

這回,頭頂海派禮帽、腳踩中式布鞋的何立偉,把色彩和光影的觸角伸到太平洋彼岸。

北京時間10月12日,“只在紅塵——老何的日常”何立偉個人藝術展在美國舊金山百年藝術畫廊開幕,展出何立偉近年來創作的文人水墨畫、漫畫及攝影作品100余幅。這也是為期一個月的第二屆“跨越太平洋——中國藝術節”的收官之展。

開幕酒會吸引了300余位各界人士。奇怪的是,這些不懂中文的老外紛紛表示看懂了,歡喜之余當場請購了7幅作品。

一個中國文人,遠隔重洋舉辦畫展,為何引來如此關注?究竟是什么能喚起這些操持著不同語言的人們的經驗?在太平洋彼岸辦個展,為什么會是何立偉?

美國舊金山,“80后”長沙妹子被何立偉的一張畫惹哭

早在去年10月,由長沙市文聯主辦的“親愛的日子——何立偉文學藝術三十年”展覽在長沙月湖時當代藝術中心開展。與此同時,遠在美國舊金山的“80后”長沙妹子姚婧,翻看微信時發現,她的朋友圈被一個叫何立偉的人刷屏了。當看到其中一張水墨畫時,她愣了半晌,突然趴在桌上抱頭痛哭起來。

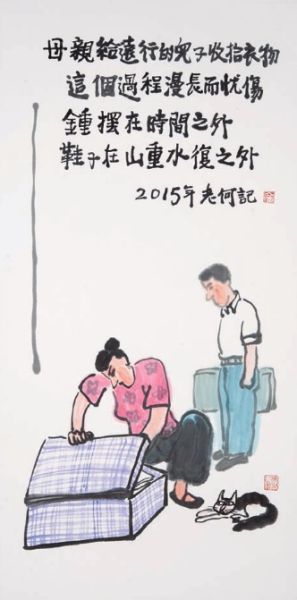

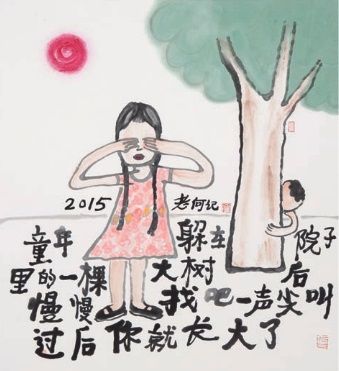

畫面上,一位娭毑站在屋檐下,喊孫女回家吃飯。姚婧說,小時候她是娭毑帶大的,當她在院子里和小伙伴們跳皮筋忘了時間,娭毑就是這樣站在屋檐下呼喚她的小名。

從來沒有為一張畫哭泣過,為什么見到這幅畫竟哭了半個小時?在美國生活多年,以為早已淡忘了童年時光,為什么被一張來自家鄉的水墨小畫突然喚醒了記憶、擊中了情緒?這個何立偉是誰?

年底,回家探親之余,姚婧開始多方打探這位竟然把她惹哭了的人。幾經輾轉,她終于見到了何立偉。

飯桌上,她請求拜師。何立偉嚇了一跳:“我自己都是自學的,拜什么師咯!”姚婧很堅持,說不是要學一門特定手藝,是想拜他這個人為師,學習他的日常經驗和生活態度。因為,正是畫里的內容深深打動了她。

將畫作帶到太平洋彼岸,籌備展覽

過完春節,姚婧帶上老師何立偉的十幾幅畫作回到美國。她逢人便介紹老師的作品,還買來相機,報考舊金山藝術學院,開始認認真真學起了攝影和繪畫。

“這個妹子真的很聰明,天分極高。”何立偉翻著手機相冊里學生發來的習作說,“才多長時間呀,你看拍得多有感覺!”

除此之外,姚婧還想為老師在舊金山辦一個展覽。多方聯系后,得知第二屆“跨越太平洋——中國藝術節”正在籌備,她將何立偉的作品帶給主辦方看。看過作品后,大家一致認同,將何立偉的個人藝術展,納入本屆中國藝術節。

要將寫著中國字的畫作帶出國給老外看,翻譯是一個大課題。何立偉認為,他這些帶著濃濃長沙味的“俚語”,如果找一個中國人翻譯,肯定會損失很多口語中詼諧活潑的部分。

他和姚婧帶著畫作,來到舊金山薩特街1409號的百年藝術畫廊,館內的陳設與氛圍十分符合何立偉的設想,負責畫廊的是一個猶太人,當姚婧向他用英語講解每一幅畫的含義,這位聰明的館長竟能一一領悟其中神趣,并用美國西部俚語翻譯出來。

姚婧聽完,一拍手:“就是這里!就是他了!”

是什么喚起這些操持著不同語言的人們的共同經驗?

北京時間10月12日,作為本屆中國藝術節重要組成部分的美術類惟一個人展覽,由文化部發起、中國駐舊金山總領事館承辦、湖南省作協與長沙市文聯主辦的湘籍知名作家何立偉綜合藝術個展“只在紅塵——老何的日常”,在舊金山百年藝術畫廊隆重開幕,展出水墨畫、漫畫及攝影作品百余幅,文字內容由這位畫廊館長全權翻譯。

中國駐舊金山總領事館文化參贊肖夏勇出席開幕式并致辭,還代表總領事館收藏何立偉的一幅“我要穿著故鄉的拖鞋在全世界散步”的水墨作品,同時頒發收藏證書。何立偉還與現場觀展的孩子們一起繪制了一幅充滿想象力的1m×6m的大畫作:《我們愛地球》,贈與當地社區。

“正是這位聰明的館長,將作品文字內容用當地的俚語精妙轉換和再現,才能讓前來觀展的老外們更完整、更接近地領會到其中的中國文化意趣。”何立偉說,“展覽的成功,得給這位猶太館長記一大功。當然,最得感謝姚婧,在此之前,她從沒有策過展。”

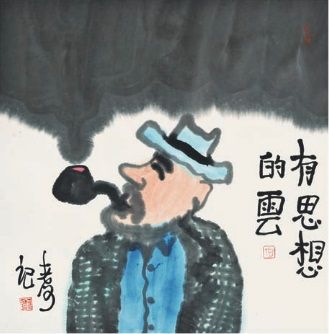

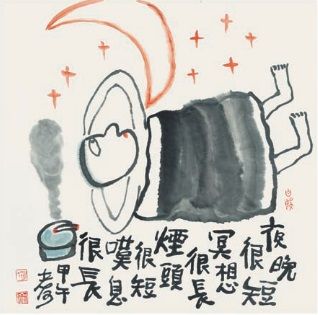

“究竟什么能喚起操持著不同語言的人們的經驗?不是繪畫技巧,正是里面的文學內容。”何立偉端起茶杯,咂吧咂吧嘴,“歸根到底,繪畫和攝影,都是我的文學延伸,是我文學式的觀察與表達。”

從未握過毛筆,畫出來竟引起爭相搶奪

何立偉的首要身份是中國作家協會全委、湖南省作家協會副主席、長沙市文聯主席。一個作家,為什么作起了畫?

說到畫畫的緣起,何立偉將時間的箭頭瞄向了上世紀80年代。“完全起于無心。那時候我和作家們通信,像給史鐵生、韓少功、陳村、趙玫等等,都喜歡連文帶圖地寫,不按常理出牌。”他說,史鐵生最喜歡他的漫畫,家里每來一位朋友,就給他們看畫在信里的畫,“有一回,《三聯生活周刊》前主編朱煒去了,看到我的漫畫,便拿去發表在他當時主編的一本刊物上了。另外也有一些朋友,把我的漫畫信拿給刊物刊登。我一時興起,就畫起了文人漫畫。”

后來,《臺灣新聞報》也來約稿,首先約的當然是文字。恰逢彼時何立偉受邀訪美,急急忙忙學起了英語,推說暫無時間寫文,便拿出部分漫畫,權當交作業。不料幾十幅漫畫發完后,報社一時接到讀者來電無數,紛紛詢問為何這么有趣的漫畫不再刊發了。《臺灣新聞報》再次找到何立偉,與他約定,每月月底寄送20幅漫畫,并開出比大陸高出十幾倍的稿酬。

“每月20幅,我都能在短時間內全部完成,從來沒有靈感枯竭過。”何立偉難掩得意的神色,說從那時起,他也開始思考,為什么沒有繪畫基礎,畫出來的作品卻能得到大家的喜愛。

從來沒握過毛筆的何立偉,也提筆蘸墨涂鴉游戲幾筆。畫出來后,竟引來全辦公室年輕伢子和妹子的索要。“這是何解?”他瞪起眼睛,興致大發,開始一幅一幅畫下去。

我想畫出一種當代情感,我只想拍下需要解釋的美

每天午時,文聯辦公室內都會出現一大盛景:用不規范的姿勢抓著毛筆的何立偉,身邊圍著一溜兒排隊等著要畫的人,畫一幅,搶一幅,在這樣的良性刺激中,一張一張畫到了今天。

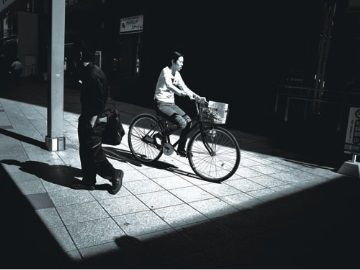

一個作家作起了畫,為何又玩起了攝影?同樣,對于鏡頭里的構圖和光影,何立偉也是無師自通。

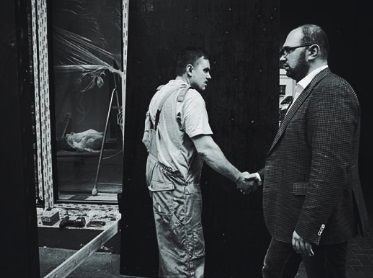

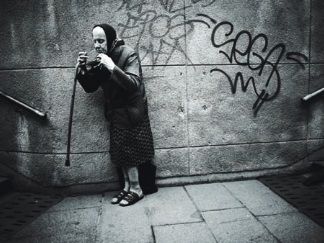

在他的鏡頭里,大都是人的表情、人的姿態、人的故事。“我的攝影是人文的,我只拍下人物展露情感、性格的瞬間,以一個作家的視角,文學式地觀察生活,表達人和人的關系、人和環境的關系、人和世界的關系,以及人與自己的關系。”何立偉說,他最終還是一個文人,在他手中,任何藝術門類都是文學的延伸。

“現在很多山水畫的一個大問題是,表達的都是假山假水假感情。古人畫山水,因為他們本身就生活在那樣的山水里。現在我們已經缺失這樣的環境,這樣的山水,跟我們的日常已沒有太大關系,生造出來或者說模仿復制下來,就顯得矯情。”他希望能畫出一種當代情感,因為思想、觀念都會過時,會隨著時間的推移不斷修正、改變,但萬古不變的就是人的感情:對人的愛意、對事物的歡喜之情、對美的感知,“很多攝影圖片像素、光影、構圖各方面都很完美,你挑不出它的毛病,但你就是覺得它跟你沒關系,它離你很遠。”

“許多人拍黃山的迎客松,那是不需要解釋的美。可我只想拍下需要解釋的美。”他說。

繪畫和攝影總能讓這位年屆六十的“老小孩”滔滔不絕,但何立偉依然肯定:就像一個人不斷畫著同心圓,不管大圈小圈,都萬變不離其宗:文學。

對于他來說,文學就像一棵大樹,不斷生發出不同的枝葉。他說,他是一個被興趣的鞭子抽著走的人,“世界上只有兩種人——有趣的人和無趣的人,不管是男人、女人,不分種族、年齡以及貴賤尊卑,我只愛和有趣的人玩,遠離無趣的人。”

他像一個敏銳的獵人,隨時待命將美“一槍命中”。他覺得,人活得像個人,能夠做自己喜歡做的事,就是最大的自由。

這是為什么,自稱沒有繪畫技巧的他,在遠隔重洋的海外,用水墨和光影喚起人們日常和共同的經驗,深深地打動他們。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室