中國作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 美術(shù)動態(tài) >> 藝苑 >> 正文

清代皇家刻帖

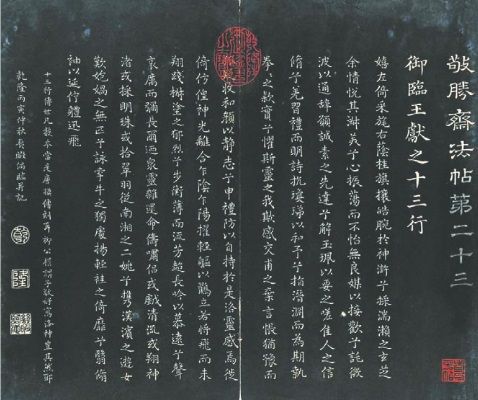

http://www.donkey-robot.com 2015年12月10日12:54 來源:中國作家網(wǎng) 劉 恒 敬勝齋法帖

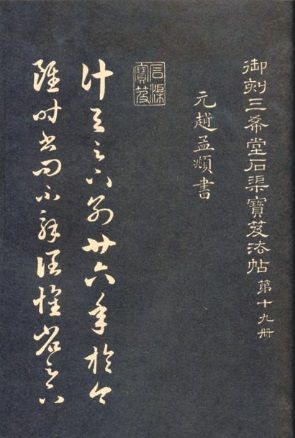

敬勝齋法帖 三希堂法帖

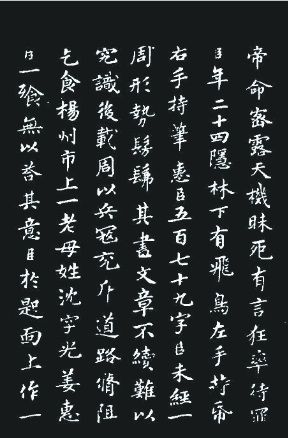

三希堂法帖 續(xù)三希堂法帖

續(xù)三希堂法帖滿族入主中原以后,很快接受了漢文化的影響,特別是清代皇族,入關(guān)后在詩文、書法方面表現(xiàn)出極高的熱情,這一方面是滿族提高自身修養(yǎng)的需要,同時也是籠絡(luò)漢族人士的手段。

在書法方面,清朝各代皇帝都十分重視,尤其是康熙和乾隆兩位皇帝下的功夫最深,也達(dá)到了相當(dāng)?shù)乃健榱讼蛱煜抡故咀约旱牟拍懿U(kuò)大流傳,清代宮廷采用刻帖方式,將皇帝的書法和宮中所藏歷代法書匯刻成法帖,拓印傳播。為此,在內(nèi)務(wù)府下設(shè)立了專門機(jī)構(gòu)御書處,招募工匠,負(fù)責(zé)鉤摹、鐫刻、拓印法帖的所有事項(xiàng)。

清代宮廷所刻法帖,最初主要是為皇帝服務(wù),刻的都是御筆書跡。如康熙年間,清宮將康熙帝玄燁的書法匯集編刻成《淵鑒齋帖》十卷,雍正帝胤禛仿效其父,也刻有自己書寫的《御書法帖》四卷。乾隆帝弘歷酷愛書法,在收藏和刻帖方面都投注了大量精力,他即位之初就下旨將其父雍正皇帝胤禛的書法匯刻成《四宜堂法帖》六卷和《朗吟閣法帖》十六卷,后來又將自己所書分別刻成《懷舊詩帖》四卷和《敬勝齋法帖》四十卷。

與此同時,隨著內(nèi)府收藏的歷代法書名跡不斷增多,這些古代書法也被拿來編排鐫刻成法帖。康熙年間,清宮曾奉旨將歷代書跡刻成《懋勤殿法帖》二十四卷,大約主要是作為皇帝及皇子們學(xué)習(xí)書法的范本。到乾隆時期,清宮的歷代法書名畫收藏得了極大豐富,幾個民間大收藏家的藏品通過不同方式都聚集到皇宮中。乾隆十二年(1747年)底,弘歷下旨命大臣梁詩正、汪由敦等從《石渠寶笈》著錄的魏晉以來歷代名跡中挑選部分珍品摹勒上石,至乾隆十八年(1753年)刻成《御刻三希堂石渠寶笈法帖》三十二卷,即著名的《三希堂法帖》,同時在今北海公園的塔西側(cè)建筑“閱古樓”放置全部帖石。《三希堂法帖》共收入自魏晉至明代一百三十五位書家的三百四十件作品及二百多條題跋,規(guī)模之大,收羅之廣,鐫刻之精,均為前代所未有。此后,清宮的書法收藏又有所增加,在乾隆十九年(1754年),弘歷又命蔣溥、汪由敦等精選《三希堂法帖》未收入的三代書法作品三十八件,刻成《續(xù)三希堂法帖》四卷,又稱《墨妙軒法帖》。除上述兩帖外,乾隆在位期間,還曾命人將三種唐摹《蘭亭序》、柳公權(quán)書《蘭亭詩》、董其昌及弘歷臨寫的《蘭亭序》等書跡刻在中南海內(nèi)一座石亭的八根石柱上,稱為《蘭亭八柱帖》。另外,乾隆時還曾重刻過一次《淳化閣帖》。

除了皇帝御筆和內(nèi)府收藏的古代名跡外,一些擅長書法的大臣也獲得由皇帝下旨將其書法刻成法帖的殊榮。康熙時,玄燁曾命人將沈荃的書法刻成《落紙?jiān)茻熖匪木恚赫龝r,胤禛下旨為陳奕禧刻《夢墨樓帖》十卷。沈荃和陳奕禧都是清初承襲董其昌書風(fēng)的著名書家,深得喜愛董書的玄燁賞識。乾隆時,皇十一子成親王永瑆和大學(xué)士劉墉都以善書著稱,永瑆的《詒晉齋書》五卷和劉墉的《清愛堂石刻》四卷,都是嘉慶年間“奉旨摹勒”的。

在照相印刷技術(shù)問世以前,書法作品的傳播主要靠刻拓法帖的方式,歷代書法名跡都深藏在皇家或私人藏家手中,世人難得見到,有了法帖的傳播,這些珍貴的名跡才得以和大眾見面。而宮廷所刻法帖,由于是奉皇帝之命所為,在技術(shù)和材料上都十分精到細(xì)致,因而對書法藝術(shù)的普及發(fā)展起到了很大的推動作用,而有些古代書跡后來遭受毀壞甚至佚失,而保留其面貌的刻帖就更具有珍貴的文物和文獻(xiàn)價值了。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室