中國作家網(wǎng)>> 美術 >> 美術動態(tài) >> 藝苑 >> 正文

淳化閣帖與宋代碑刻

http://www.donkey-robot.com 2015年10月21日12:28 來源:中國作家網(wǎng) 劉 恒 大觀帖

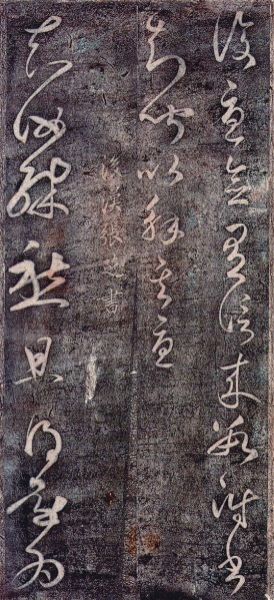

大觀帖 寶晉齋法帖

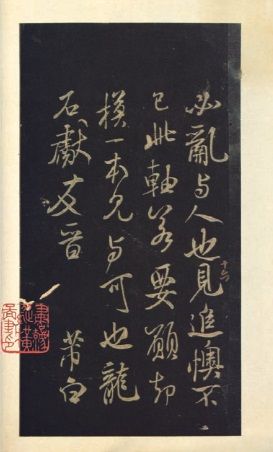

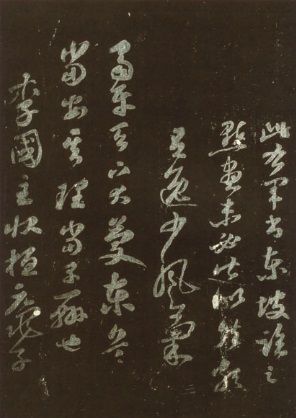

寶晉齋法帖  西樓帖

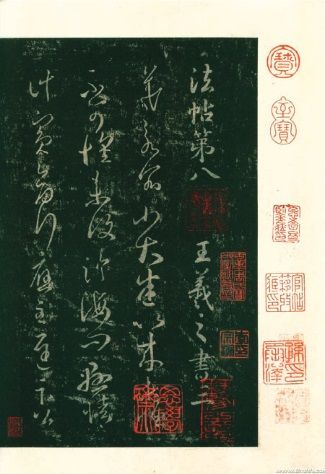

西樓帖 淳化閣帖

淳化閣帖 北宋淳化三年(992年),宋太宗趙光義命翰林侍書王著從內府所藏古人書跡中挑選、編排,鐫刻在統(tǒng)一形制的橫條木板上,共收入103人的420帖,分為十卷:第一卷標題“歷代帝王法帖”,第二至四卷為“歷代名臣法帖”,第五卷為“諸家古法帖”,第六至八卷為“王羲之書”,第九、十兩卷為“王獻之書”。刻成后拓印若干份分賜給近臣,開始在社會上流傳。

古人刻碑,都是為了記述事件、頌揚功德,保存文字內容是首要目的,而宋太宗命王著匯集摹刻古人書跡,目的則是專門用來欣賞、學習書法,所以稱為“法帖”。這部帖流傳之初,被稱為《法帖》或《官法帖》,后來各種同類刻帖逐漸增多,需要區(qū)分,便根據(jù)此帖刻于淳化年間,刻成后帖板存放在秘閣,稱之為《淳化閣帖》或《閣帖》。在中國書法史上,這是首次大規(guī)模、有系統(tǒng)地將歷代名家書法匯集成法帖,后來的眾多官私刻帖都依照這一體例,所以《淳化閣帖》又被稱為“法帖之祖”。

由于《淳化閣帖》是草創(chuàng)之作,再加上選編者王著的學識、眼界不高,所以在底本的來源、編排的妥當、摹刻的準確等方面,都存在著一些不足或舛誤,流傳不久就受到米芾、黃伯思等書家學者的詬病。盡管如此,就開創(chuàng)匯刻法帖風氣、推動后來大量叢帖產(chǎn)生來說,《淳化閣帖》自有其不可忽視的價值和功績。

此帖刻成不久,原板在火災中燒毀,原板拓本流傳也不多,傳至今日,僅有上海博物館所藏的第四、六、七、八這4卷被認為是北宋原板拓本,其他種種,都是后來翻刻。

《淳化閣帖》拓本通過賜給大臣流入社會后,各種重刻、倣刻便開始不斷出現(xiàn),這些繼起之作基本分為官刻、私刻兩大類。

北宋大觀三年(1109年),宋徽宗命蔡京等人利用內府所藏古人墨跡重新鉤摹并鐫刻在石板上,相當于重刻《淳化閣帖》。因為重刻在大觀年間,故后人稱之為《大觀帖》,又因帖板刻成后存放在太清樓下,也稱為《太清樓帖》。《大觀帖》在內容和編排次序上基本沿襲了《淳化閣帖》,但糾正了《淳化閣帖》的錯誤之處,而且摹刻的精細準確程度明顯高于《淳化閣帖》,因而獲得眾多好評,在后世享有很高聲譽。《大觀帖》刻成不久,北宋滅亡,帖石被金人掠走,不知所終。到今天,存世拓本已不足10卷,且多為殘本。

南宋紹興年間,高宗趙構曾命人用木板重刻《淳化閣帖》置于國子監(jiān),稱為“國子監(jiān)本”,另外在泉州也有重刻,稱為“泉州本”。目前這兩種刻本都有少量殘本收藏于各博物館。

除了上述幾種官刻法帖外,還有一些官僚士大夫私家翻刻的淳化閣帖或在原閣帖基礎上增加擴充而仿刻的法帖。前者以刻于長沙的《潭帖》最為著名,在此基礎上又有幾種翻刻,可惜到今天都已毀滅無存;后者以刻于山西的《絳帖》、刻于河南汝州的《汝帖》、刻于湖南常德的《鼎帖》比較著名,這幾種帖都在《閣帖》基礎上增加了一批唐宋書家的作品,卷數(shù)均超過10卷,至今仍有拓本留存。

到了南宋,士大夫刻帖之風更盛,而且出現(xiàn)了一批主要匯集宋朝本朝書家作品的叢帖,至今還有拓本流傳的有《郁孤臺帖》《姑孰帖》《鳳墅帖》,專收蘇東坡書跡的《西樓帖》,專收米芾書跡的《紹興來帖》《英光堂帖》《寶晉齋法帖》以及專收顏真卿書跡的《忠義堂帖》等。這些刻帖保存了大量的古代名家書法,為后世提供了欣賞、學習前人書法的范本,同時也成收藏家追逐珍藏的重要品類。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學術論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡工作室