中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

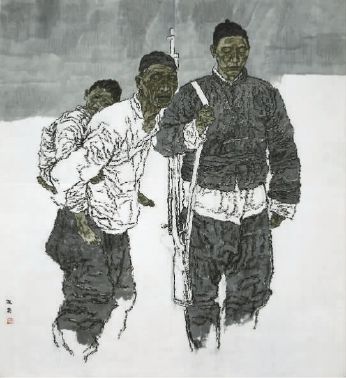

兒子(2015年) 趙奇

兒子(2015年) 趙奇 臺兒莊·一個日軍的日記(1987年) 趙奇

臺兒莊·一個日軍的日記(1987年) 趙奇“繪畫是我內心沖動的表達,我也不知道我為什么畫了這么多有關抗戰題材的作品,可能是心里的那份天真吧,有激動有感觸,就有了畫,沒有想過之后的事情。 ”趙奇說。趙奇是中國國家畫院研究員、中國美協理事、魯迅美術學院教授,在1996年時中國文聯就曾為他辦過個人展覽以及作品理論座談會,是一位高產的、有悲憫情懷的畫家。日前,在中國國家畫院美術館以“浴火”為主題的畫展上,展出了趙奇一百余幅作品,創作時間跨度從1979年創作的《九一八》 (被中國美術館收藏,成為出鏡率較高的作品之一)至2015年新作的《暗夜》 ,抗戰題材于他來說,不是一時之作,而是多年求索。談到“浴火” ,趙奇如是說:“關于戰爭,有人說已經粉碎了,可是戰爭的火哪一天熄滅過呢?在戰爭這場大火里,燒煉著人的良知與品格。‘浴火重生’ ,是經歷過這場災難的人們所期望的。 ”據多年在中國畫院參與策展的工作人員說,“僅一位畫家的抗戰作品就可以擺滿樓上樓下的全部展廳,很少見。 ”展覽展出期間,記者對趙奇進行了專訪。

真實就是你的所見所聞嗎?

可以說每一次的創作都伴隨著趙奇獨自一人的行走,走訪事件發生地,采訪當事人,如苦行僧一般。趙奇說:“那時候不覺得苦,我走了很多地方,基本都是靠步行,也走夜路。 ”在這過程中的遭遇,現在回想起來仍然令趙奇十分激動和感慨。“比如去平型關戰場舊址時,我在山上遇見一個農民,有一場莫名其妙的談話。他斬釘截鐵地告訴我有關那場戰役,‘嗨呀,那人死的多了去了!當時日本人身上都穿的是呢子衣服……我們去扒衣服,一看,是個女的……’這會是事實嗎?或者說很久以后會被證實嗎?這也從一個側面反映出戰爭的殘酷。 ”沿著這條抗戰之路,趙奇一直走到了河北喜峰口,之后他創作的《啊·長城》組畫于1987年獲全國美展優秀作品獎。“我一個人在浸洇著烈士鮮血的土地上轉悠,辨認不出這里的草、石頭有什么不同。可是,我仍得這么做。我無法判斷所見到的東西的價值,但是它會進入我的身體。 ”趙奇說。

這種對于真實的探究從來沒有停止過,包括在創作《靖宇不死》組畫時。“在我訪問了幾位知情者和楊靖宇紀念館館長之后,心里才真正感受到壓抑。原來,我以為事情很清楚,而實際上,如今的許多記述,包括小說、電視劇,對于楊靖宇的描寫并不準確。 ”趙奇去楊靖宇戰斗過的地方是1987年,他回憶說,敵人曾刊發過一組照片,拍的是楊靖宇中彈后的身軀和從他身上解下的物件,其中有子彈230發。如果再閱讀日偽“討伐隊”慶功座談會的發言,所有的細節就更清楚了:冰天雪地,楊靖宇只身一人,誰也無法說清他有多久沒有吃過糧食。包圍他的“討伐隊”與他的距離僅有20米,他已不可能再逃離危險。最后,他被敵人的子彈射中。至于剖開楊靖宇的腹部,也不是在解剖室莊重地施行,而是“討伐隊”將楊靖宇的尸體用爬犁拉回后放在一個院內,第二天一個日軍用指揮刀剖開的。趙奇說,“過去我所掌握的資料都是枯燥的文字,來到靖宇縣后,才都變得活躍起來。這里原叫蒙江, 1946年,人民政府根據群眾的愿望而改名為‘靖宇’ 。楊靖宇的名字具有特殊的意義,他是這里的靈魂。就是在日偽統治時期,每逢年節和忌日,都有人給他燒香上供。世俗常以成敗論英雄,成敗以何論?楊靖宇在那個罪惡的瘋狂年代,用生命揭示人生的準則和價值,惟信念是輝煌的。 ” 1989年, 《靖宇不死》組畫發表,包括近90幅作品。

一本日軍日記描繪的戰爭

在“浴火”展覽中,一組名為《臺兒莊·一個日軍的日記》的組畫尤為引人注意,趙奇畫了成堆成堆的日本人尸體,同樣是在戰爭中死去的人。作品旁配有文字,是那本日軍日記的部分內容: “二十四日上午六時北落村出發,向臺兒莊前進……受敵方猛烈射擊,不支,伏于麥田,谷川君戰死,第三小隊見澤君去向不明,中侖、中原兩君受傷……約歷一夜,川谷君戰死小隊長下令,各兵要抱死心。敵方以捷克機關槍猛射,我伏在地上,立在前面之森君中彈即死,黑川君亦中彈倒地,金田君負傷。墻邊手榴彈如雨飛來,數人中彈倒斃,其慘狀實為人間地獄。隊長命令,不管死傷如何慘重,各應盡本分。步兵幾乎全員倒斃……”從這個角度理解戰爭,似乎更有深意,更有一種深沉的思索。

從日記的敘述中,可以看到在臺兒莊這場戰役中取得的重大勝利。趙奇說,想象一下日本人大量死亡的畫面,也會對戰爭有不一樣的理解。他直言: “戰爭對人類的摧殘是巨大的,對發動戰爭的國家的人也是一樣。 ”這就是為什么趙奇后來還畫了一些作品,里邊有《莊稼漢的戰斗》 , “我故意用這樣一個詞,莊稼漢其實和戰爭沒關系,他們是種地的,不是打仗的,結果他手中也拿了一桿槍。同樣,日本來的人,也是日本的莊稼漢,不會是日本的天皇,而對于那些發動戰爭的人應該給予強烈的譴責。 ”

今天再畫戰爭似乎已經不太一樣,在趙奇2015年創作的作品中,好多作品都是以單人或雙人出現。比如《暗夜》中的一個女戰士,他說,那代表了一代又一代人的堅守,對家園的保護,是祖祖輩輩、世世代代的事情, 《兒子》也在表達這個意思。他在自述中說這是他一個人的抗戰,“一個人,并不是‘個人’的意思,它是面對戰爭時集體的一種反省,意味著大家都在關心著家園。通過藝術生活,我們獲得理智、獲得力量,它可以使我們走向一種崇高。 ”

趙奇很懷念自己上世紀80年代一個人行走的日子,“當時我就背個包,拿一封介紹信,一路步行加沿途搭車,走過通化、靖宇縣、巍山、棗莊、臺兒莊、喜峰口,還有那個曾經我留宿過的,叫不上名字的小賣店。 ”如果沒有這一路的行走,趙奇也就不會在臺兒莊的檔案館偶然發現那本日軍日記。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室