中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 展訊 >> 正文

來自波蘭的溫度

http://www.donkey-robot.com 2015年07月21日11:54 來源:中國文化報 胡立輝 科德拉(“kodra”)式的剪紙,用羊毛剪刀剪裁,白堊紙,位于沃維奇城鎮地區茲瓦庫夫博羅維村莊,由阿格涅什卡·美喬于1973年創作。 愛德華·考普洛夫斯基攝影

科德拉(“kodra”)式的剪紙,用羊毛剪刀剪裁,白堊紙,位于沃維奇城鎮地區茲瓦庫夫博羅維村莊,由阿格涅什卡·美喬于1973年創作。 愛德華·考普洛夫斯基攝影

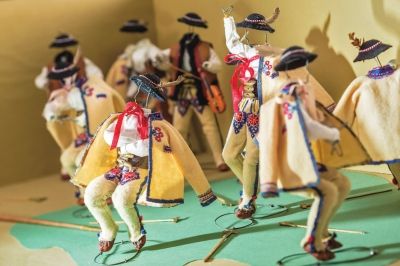

《克拉科夫的婚禮》,圖為身著當地服裝的人偶。原作完成于1937年,此件由雅尼娜·娃歇維奇復制。 盧卡斯·贊戴茨基攝影

《克拉科夫的婚禮》,圖為身著當地服裝的人偶。原作完成于1937年,此件由雅尼娜·娃歇維奇復制。 盧卡斯·贊戴茨基攝影一個位于波羅的海南岸的國度,誕生過如哥白尼、居里夫人和肖邦等聞名世界的科學與藝術巨匠。這里作為中東歐最具民族風情的地區之一,也曾是孕育歐洲文明的重要發源地,民族服飾、剪紙藝術、傳統舞蹈與民間樂器等,成為其傳統文化的典范。它在新教、天主教與東正教之間,在歐洲與亞洲之間,在傳統與現代之間,形成了一種獨特的藝術品格。

這里是波蘭。

都說舞曲散發著波蘭民間故土的芳香,那是怎樣的“民間”與“故土”呢?答案在7月11日,亮相中國美術館的“從源頭到靈感——波蘭設計中的民族主題”展中即可尋見。來自波蘭華沙國家民俗博物館的200余件套民俗藝術品,既有民族傳統經典之作,又有先鋒設計精品。跨越兩個世紀的藝術承繼,足以讓觀眾洞徹其奧。

服裝、首飾、樂器、家居吊燈、沙發、壁毯、床上用品、小陀螺,世界聞名的動漫少女“初音未來”以及一群群“歡歌舞動”演繹著波蘭傳統舞蹈的小玩偶……絢麗奪目的色彩充盈著中國美術館的展廳,濃濃的生活意趣、出人意料的設計,讓觀眾的腳步似乎也伴隨著耳機里傳來的不同樂器演奏的樂曲,踩出了波蘭的民族舞步。

19世紀,波蘭國家獨立地位的喪失及1863年民族大起義的失敗,使波蘭藝術的風向轉向民間。1918年,波蘭恢復獨立,成為波蘭藝術史的重要轉折點。新形勢下,眾多藝術家將各種先鋒藝術與本國的民間藝術相結合,藝術支撐下的民族意識和愛國情感使波蘭存續下來,并在20世紀得到重生。

波蘭精神和波蘭歷史的結合,熔鑄成浪漫和自由的藝術精神。及至21世紀,無論藝術家們先鋒或是復古,各種自由表達在歐美各國后來的藝術譜系中似曾相識,但又不約而同、或隱或顯地指向一個“波蘭傳統”,它依然頑強,至少在民族設計領域,絕對富有趣味與活力。

絲制的祖潘外衣,或紅或黑的披風沉雄而英武,綴有流蘇的圖案流麗繁復的孔塔奇腰帶,繡花的高筒靴,寬大的裙撐蓬起厚重華貴的落地裙,潔白的蕾絲花邊,溫潤的琥珀與珊瑚佩飾……看著曾在1937年巴黎世博會展出的波蘭民族舞蹈模型,一種久遠卻悅動的情感會讓人莫名感動,仿佛逝去的生命體溫猶在——今日的歐洲小鎮,逢節慶日,依然有人穿起類似的傳統服飾當街舞蹈——那是人與物之間的某種締約與盟誓,是藝術最樸素的源起,也是最本真的記憶。

馬克思曾贊揚波蘭人民是“歐洲不死的勇士”。勇敢、自由和浪漫的波蘭精神,流淌在波蘭的民族血液中,成為一股持久的動力。在民族文化的源頭之下,波蘭民族藝術品一方面延續了傳統的式樣與風格,并在不同區域和時代有了新的發展;另一方面,在全球化與民族風雙重語境之下,當代先鋒派藝術家也對此做出了有益的探索。此次這場融合了視覺、音樂和舞蹈的“大百科”展覽,再現了波蘭先鋒派藝術家探索超越國界的、共通藝術語言的漫長歷程。

民間藝術是一個民族性格的直接體現。從民間藝術到現代設計,我們從波蘭的展覽里看到了熟悉的顏色和相似的審美感受,或許借此可以體悟波蘭的民族主題和審美情懷。

波蘭華沙國家民俗博物館館長亞當·奇熱夫斯基表示,“藝術家們就可看做我們生活中的引導,一看到他們的藝術就能看到我們的過去,也會看到我們的現在和未來。所以,通過藝術,認識我們的社會、我們國家、我們的世界是一個非常重要的事。此次展覽所展出的藝術作品,追本溯源,可將其源頭稱為波蘭民族文化。我們傳承歷史,堅持身份認同,同時傳遞著我們想讓別人了解的一切。”

為打造立體而生動的展示效果,波蘭華沙國家民俗博物館在展覽的視覺呈現上下足了功夫,除絢爛的色彩與頗具民族特點的展陳設計外,還在展廳內循環播放精心挑選的波蘭電影。同時,借助兩國人民耳熟能詳且廣為彈奏的肖邦音樂,吸引觀者的興趣,對其民間文化淵源進行展示,幫助人們深入感受和理解波蘭傳統藝術的魅力。

“這是一個有溫度的展覽。這溫度來自于兩個方面,一是波蘭的源頭,展覽是從波蘭傳統的深處走來;二是從這個源頭走來的今天的藝術家,他們如何來進行創作,這里面包含的是一種傳承,它代表著一種血脈。”中國美術館館長吳為山說。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室