中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

十駿(中國畫) 徐慶平

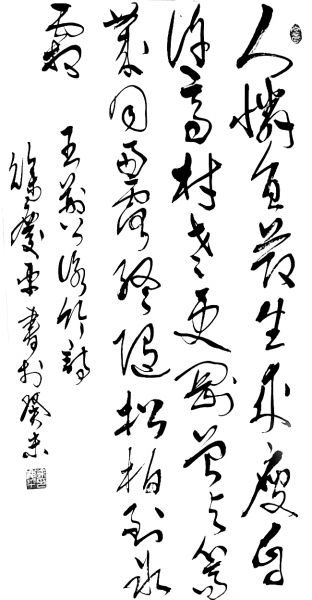

十駿(中國畫) 徐慶平 宋王安石詩(書法) 徐慶平

宋王安石詩(書法) 徐慶平徐慶平教授是中國現代美術大師徐悲鴻先生的兒子,但他卻沒有以此名門光環作為驕人的資本。作為美術史學家、畫家、書法家、博士生導師,他是一個儒雅謙和、坦誠平易的藹然長者。但你真正走近慶平先生,以心求畫,又會在他溫和的態度里感受到“棉裹鐵”的威力。

父親徐悲鴻以畫馬聞名于世,“哀鳴思戰斗,迥立向蒼天”的奔騰駿馬已成為徐悲鴻的人格象征。于是徐慶平先生就自然地和馬有了不解之緣。他自小畫馬,臨父親的馬。后來幾度深入內蒙古草原,更深地體會了鐵騎長風的氣勢。在《八尺飛龍如風至》《八駿圖》《萬馬奔騰》等畫作中,慶平先生表現的就是這樣的壯觀景象。

除了畫馬,慶平先生還喜畫虎。在一般人的眼里,老虎是可怕的動物,但在他的眼里,那斑斕美麗、虎騰虎躍的勇猛卻總是令他心儀而感動。有這樣雄強偉岸之美學追求,才有慶平先生筆下那一夫當關、萬夫莫開的險峻長城,那大漠孤煙中不屈不撓獨自前行的人,在風浪和礁石搏擊中高傲飛翔的海燕……這和悲鴻大師的馬、雄獅、蒼鷹是一脈相承的。

雄強剛勁外,慶平先生也有著清朗柔和之情,可謂優美之至。他有著對美異常敏感的心:那漁舟唱晚、澄江如練的太湖,幽深寂靜的故鄉毛竹,草原上絢爛的晚霞牧歌以及抱羊如子的深切的牧羊人,還有紅碩的山茶、美麗的凌霄花都是水墨與色彩的交響,沁人心脾。慶平先生還在中國畫里特別引進了光的效果。他對描繪色彩在陽光(也可以是室內光)下瞬間變化的印象畫派非常喜愛。在《北海公園之夜》中,他就用心描繪了夜色里美麗的冰上之光,那剔透晶瑩、清澈明凈之美非玉壺冰心者所能畫出。

柔和深情還反復出現在畫家同一母題的畫面上:母馬與小馬、大虎與小虎、大熊貓與小熊貓,還有老貓與小貓……父親是他身后永遠不倒的力量源泉,如高山仰止,母親的慈暉卻是他切近體己的眷眷溫暖,像長河流水滋養他一生。也許《山高水長》就表達了畫家對父母敬仰深情的拳拳之心,然而父親卻過早地逝去了。《母子》《春歌》《舔牘》就是母子之情的相濡以沫,《習奔》《志在萬里行》《飲水思源》就是母親的諄諄教導,有這樣堅強美麗不凡如孟母的母親,畫家是幸運的。

慶平先生剛柔相濟,崇高與優美并重的美學風格,在他的書法創作中亦有著很好的體現。他感到萬分幸運的是他的書法啟蒙老師是他的父親徐悲鴻。“拔山蓋世之氣,長河大海為辭”是父親在書法集聯的扉頁上給他的題字。

比較一下徐慶平先生與其父親的書法是饒有興致的一個話題。對于徐悲鴻繪畫的研究已非常深厚,但對他書法的研究,卻很薄弱。徐悲鴻的書法應算作清末碑學革命的繼續。他猛烈批判帖學末流,“碑學之興,乘帖學之壞”,這同他猛烈批判科舉制度,痛斥柔糜無力的文人畫末流相一致。他高度看重曾執弟子禮的老師康有為的崇碑主張,把所臨之碑上溯到西周時期的金文,戰國、秦代的石鼓文以及魏晉名碑……因此徐悲鴻的書法體現著鏗鏘渾穆而又爛漫天真的金石氣,也有著魏碑古拙質樸的雄強感。

如果徐悲鴻的書法如黃鐘大呂,徐慶平的書法就如深夜里的鐵馬關河,亦如音樂中的急弦慢章。父親賦予了書法藝術以拯救社會民生的使命感,慶平先生卻多了幾分心靈體味的審美氣。這里無意于比較思想史意義的高下,在不同的時代,藝術本身就有著不同的功用。

和康有為走極端地尊碑抑帖不同,徐悲鴻在碑學之外也高度看重帖學。這種兼容并蓄、海納百川而博涉多優的氣度對徐慶平先生的書法有著極深極好的影響。因此慶平先生亦碑帖同重,真草篆隸行皆臨。乍看起來,徐慶平先生的字和父親是不同的,父親多寫行書,碑體味重,如黃鐘大呂,沉雄爛漫。而慶平先生則似乎帖學味道更濃。

但細細品味卻能看出他們的相通之處。慶平先生所反復臨寫的碑帖都是父親看重和喜歡的:啟蒙的《張猛龍》,其后的《虢季子白盤》《散氏盤》《石鼓文》《爨龍顏》《爨寶子》,顏真卿、王羲之、王獻之、王覺斯,還有在康有為之后和徐生翁將碑派書法發展到拙的境界的于右任……自然慶平先生也是反復臨過父親的字的,學父能學到遺貌取神之境,這份拆骨還父、取神塑己之工當使天界的父親感到欣慰。

慶平先生遍寫諸體,最終落實在草書上,終于到酷愛的地步,幾乎看遍了書史上所有的草書。他喜歡在夜闌人靜的時候寫唐詩宋詩及宋詞,寫徐悲鴻先生的名句,也寫自己的詩作,他常常在心緒俯仰里沉浸在妙不可言的美之中,一首王安石的詩他曾反復寫過多遍:“人憐直節生來瘦,自許高材老更剛。曾與蒿藜同雨露,終隨松柏到冰霜”。我不知道這里有沒有慶平先生的些許自況,我看到了他的草書不似張旭醉狂草般的龍飛鳳舞,卻如王覺斯“縱而能斂”。他書寫的王維詩句《山居秋暝》更是靜中生動的極致:瀟瀟竹聲,漫漫浣女,徐徐蓮動,裊裊漁舟,歌之舞之,氣韻生動。因此慶平先生的書法筆勢沉雄骨駿,墨意潤澤勁斂,結體渾厚宕逸,面貌蒼老深秀。

徐悲鴻先生在“獨持偏見,一意孤行”中又奉行著“極高明而道中庸”的哲學,即使追險絕也終能歸平正而守住中國文化的根本和境界。想必慶平先生綜合融匯之而更多駐足在了后者。是的,“中庸”之道,不是騎墻,是執矛盾兩端而并舉、適度的辯證法,慶平先生深得此道才能如此執剛柔兩端而并蓄,從而有著深可咀嚼回味的無上智慧。

最后要提及的是慶平先生的藹然仁厚之德。這是滋養其才學書畫的宿營地。留學法國多年,又在聯合國教科文組織工作多年,法語世界的優雅在慶平先生的風度氣質里有著很多的體現,但他卻更是守護中國文化之根的人。“布衣暖,菜根香,詩書滋味長”,父親教他的這幾句話慶平先生曾手書多次,銘刻在心。孟子的“威武不能屈,富貴不能淫”的大丈夫豪情,父親徐悲鴻曾鄭重手書之,慶平先生亦鄭重手寫之……這歷歷墨跡沉潛的是深厚、坦蕩而浩浩蕩蕩的威儀人格,這是中國人彌足珍貴的內圣之德,這是慶平先生秉承父親的精神也是秉承無數仁人志士的精神而繼續的品德,這是人端正儒雅的根本。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室