陳鐵軍:我在鞏義市老廟村的那三個月 鞏義市老廟村,位于浮戲山深處,是著名的貧困地區和重點扶貧地區,近年雖致力開發旅游項目,但因資源有限及條件限制,改善不大,至今進出山仍較蹉跎。因此各方面條件較差。我所居住之外,雖為家庭旅館,實系農村民居改辦,在這里長期生活面臨一定的困難。首先,房屋較為陳舊簡陋,每當陰雨天氣常常發生漏雨現象。廁所距住處較遠,每次方便都要到樓下院外。沒有洗澡設施,洗澡只能燒些熱水,抹一下了事。第二,我在此期間正值夏秋,山區蚊蟲較多,特別是晚上幾乎不敢開燈,只要一開燈,各種飛蟲便會成團成片蜂擁而至。

陳鐵軍:我在鞏義市老廟村的那三個月 鞏義市老廟村,位于浮戲山深處,是著名的貧困地區和重點扶貧地區,近年雖致力開發旅游項目,但因資源有限及條件限制,改善不大,至今進出山仍較蹉跎。因此各方面條件較差。我所居住之外,雖為家庭旅館,實系農村民居改辦,在這里長期生活面臨一定的困難。首先,房屋較為陳舊簡陋,每當陰雨天氣常常發生漏雨現象。廁所距住處較遠,每次方便都要到樓下院外。沒有洗澡設施,洗澡只能燒些熱水,抹一下了事。第二,我在此期間正值夏秋,山區蚊蟲較多,特別是晚上幾乎不敢開燈,只要一開燈,各種飛蟲便會成團成片蜂擁而至。 鄧宏順:回到情深處

鄧宏順:回到情深處 五月底得到省作協轉達中國作協決定我定點深入生活的通知,同時省委宣傳部明傳電報到我所在的市委宣傳部。于是,我于6月1日離開工作崗位,開始深生活至今。我報的深入生活選題是創作長篇小說《湘西縱隊》(暫名),故我定點深入生活的主要地區為“湖南人民解放總隊湘西縱隊”誕生地——湖南省辰溪縣的辰陽鎮和龍頭庵鄉,以及與“湘西縱隊”誕生、戰斗有關的其他地方,如水井鄉、大水田鄉,溆浦、鳳凰、芷江、沅陵、永順、瀘溪、麻陽、洪江等地。在深入生活的半年時間里,我先后坐鄉間中巴,河中木船,租車和步行,先后二十多次深入相關地區的相關鄉村和家庭,利用各種關系尋找相關資料300多萬字,采訪相關人員二十多人。

薛舒:我在國際性大都市周邊的農村尋找生活

薛舒:我在國際性大都市周邊的農村尋找生活 我的出生地是上海浦東,因三十年來的開發開放,浦東已經從農村變成了一個新興城市,浦東地區的農民脫胎換骨,變成了城市居民。在我外出就學前,浦東在我腦中的印象,與如今有著天壤之別。而我現在的居住地,是在上海遠郊的衛星城——金山石化。我在調入上海作協工作之前,是上海石化工業學校的一名教師,該校的學生大多來自農村。從教十八年來,我與眾多農村學生和家長有著接觸的經驗。比起較早開發的浦東農村,金山又有著獨具的特點,可以說,金山是上海僅存的,還殘余著農村痕跡的區縣。

朱谷忠:從生活中汲取營養

朱谷忠:從生活中汲取營養 我出生農村,一直把農村視為自己創作的源頭活水,但出了幾本書后,也發覺單憑以往的生活積累和經驗,已不可能挖掘到農村正在發生的廣泛而深刻變革的新鮮事和深層次的東西。所以,這次到農村定點深入生活,確是源自于我內心和寫作的需要。我以一個位于城鄉結合部的福建莆田市涵西街道辦事處為基點,向周邊輻射,采取了“走得出,沉得下,蹲得住”的方式,深入到街道、鄉村、田間地頭進行采風與采訪,一次次地審視曾經熟悉、但已陌生的鄉鎮農村,接觸并思考農民諸多現實性的問題。

湖北作家羊角巖長陽土家族自治縣定點深入生

湖北作家羊角巖長陽土家族自治縣定點深入生 湖南作家楊仕芳在湖南洪江古城探訪

湖南作家楊仕芳在湖南洪江古城探訪 熊育群,為了寫好長篇小說《連爾居》中與屈原有關的章節,在汨羅江邊屈原十二座疑冢之一前的留影

熊育群,為了寫好長篇小說《連爾居》中與屈原有關的章節,在汨羅江邊屈原十二座疑冢之一前的留影 楊瑩在秦商當年所走過的大車店原址門口

楊瑩在秦商當年所走過的大車店原址門口 卜谷采訪老紅軍張桂清、藍文才

卜谷采訪老紅軍張桂清、藍文才 劉運勇采訪玉米地老農

劉運勇采訪玉米地老農 紀紅建在韶山與前來祭拜的群眾交談

紀紅建在韶山與前來祭拜的群眾交談 龍仁青在青海湖畔采訪從游牧轉向旅游生意的牧民

龍仁青在青海湖畔采訪從游牧轉向旅游生意的牧民 馬新朝:在田頭與村民交談

馬新朝:在田頭與村民交談 李駿虎:在深入生活地古縣古陽鎮的山村

李駿虎:在深入生活地古縣古陽鎮的山村 李登建:在鄒平縣采訪書法家郭連貽

李登建:在鄒平縣采訪書法家郭連貽 薩仁托婭:在阿旗采訪著名的牧馬人朝魯

薩仁托婭:在阿旗采訪著名的牧馬人朝魯 劉芳曉:在酉陽為搶救保護酉陽古歌進行采訪

劉芳曉:在酉陽為搶救保護酉陽古歌進行采訪 劉惠強:在湖東車輛段檢修車間支部書記深入交談

劉惠強:在湖東車輛段檢修車間支部書記深入交談 葛水平:在沿河的古村落上莊和八十多歲的老人聊天

葛水平:在沿河的古村落上莊和八十多歲的老人聊天 曾哲:在喇嘛教的噶舉派發源地賽卡古托寺廟與喇嘛聊天

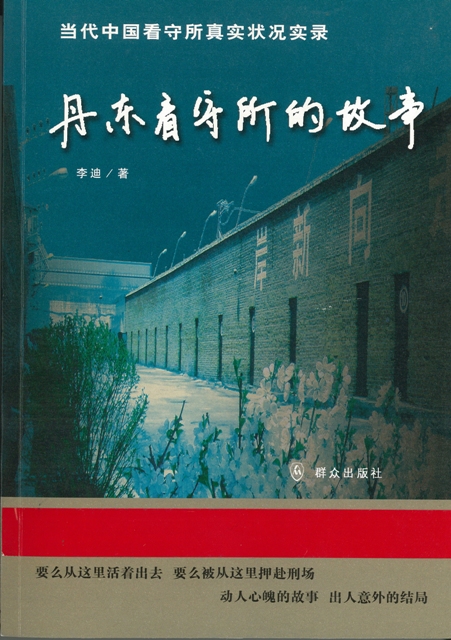

曾哲:在喇嘛教的噶舉派發源地賽卡古托寺廟與喇嘛聊天 李迪:在大墻底下,我完成了《丹東看守所的故事》

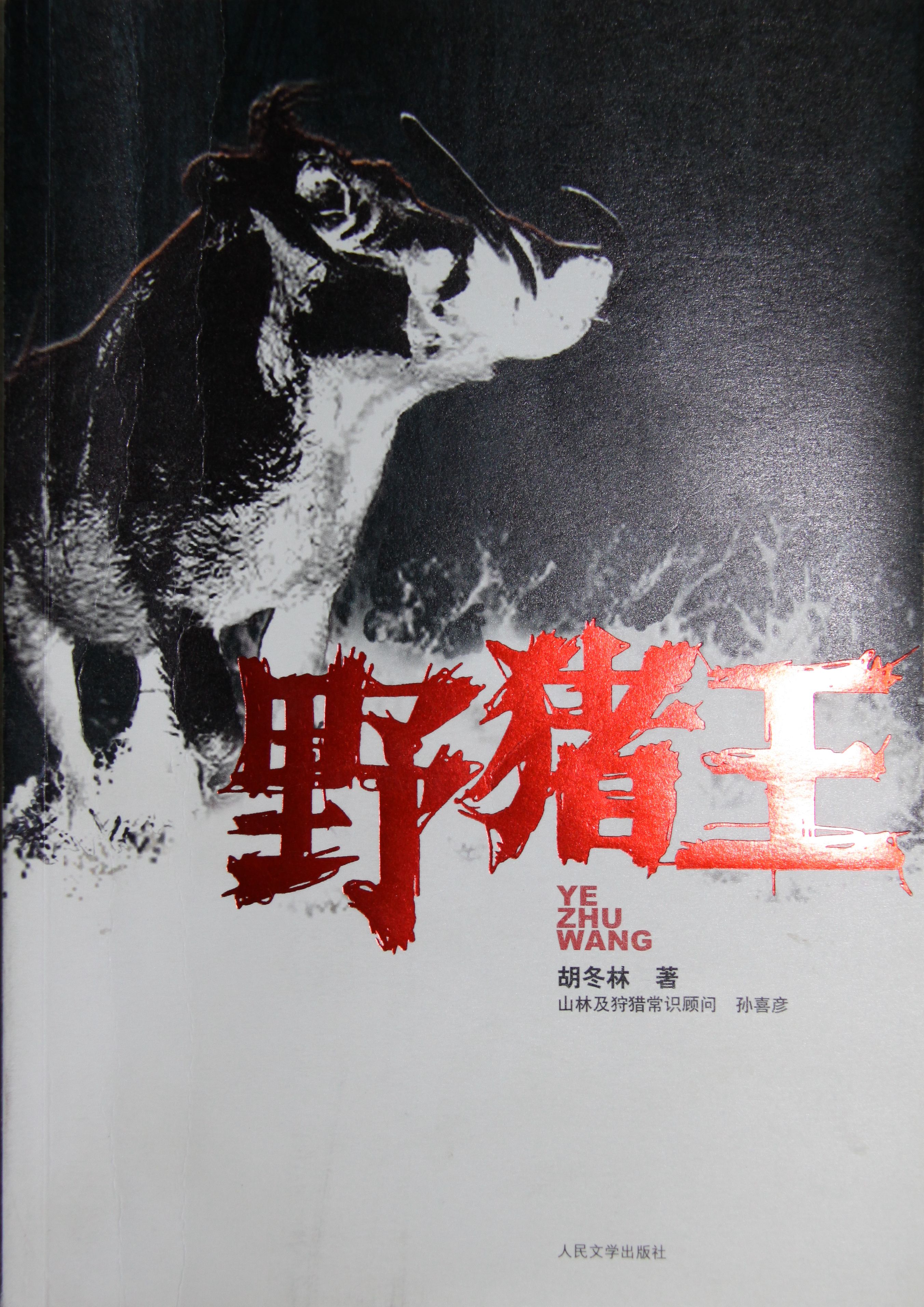

李迪:在大墻底下,我完成了《丹東看守所的故事》 胡冬林:踏上這條路,我開始了《原始森林手記》的創作

胡冬林:踏上這條路,我開始了《原始森林手記》的創作 張銳強:紅二十五軍長征出發地何家沖

張銳強:紅二十五軍長征出發地何家沖 楊勇:騎自行車下鄉回來,母親給我拍的照片

楊勇:騎自行車下鄉回來,母親給我拍的照片