中國作家網>> 電視 >> 研討 >> 正文

專家研討知青題材電視劇《遙遠的婚約》

http://www.donkey-robot.com 2016年05月04日09:19 來源:中國藝術報 趙志偉專家研討知青題材電視劇《遙遠的婚約》——

“這是現實主義藝術的魅力”

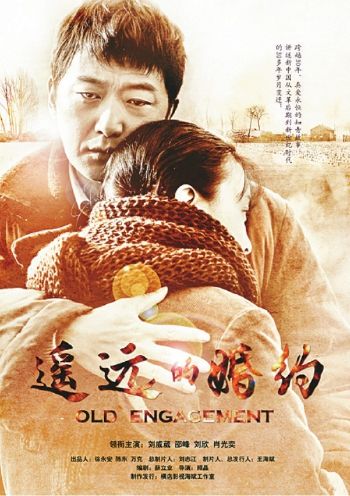

電視劇《遙遠的婚約》海報

電視劇《遙遠的婚約》海報日前,知青題材電視劇《遙遠的婚約》播出后,雖無影視“大咖”和“小鮮肉”奪人眼球,卻在眾多電視劇的圍追堵截中脫穎而出,取得不俗的收視率,這讓該劇總制片人、橫店影視制作有限公司總經理劉志江和導演顧晶既欣慰又頗感驚訝。“ 《遙遠的婚約》 2012年底拍攝完畢,等了四年終于在央視播出,守得住底線、耐得住寂寞,這是我們的堅持。 ”劉志江感慨地說,這部電視劇在央視八套黃金時段播出以來,平均收視率是1 . 8,單集最高收視率達到2 . 62。因為是知青題材的年代愛情劇, 《遙遠的婚約》一經播出,不僅贏得了電視機前老知青們的“代入感” ,而且網絡上的年輕觀眾也為數不少,頻頻追劇,“知青不僅僅代表著一代知青本身,還有他們的父母,他們的子女,幾代人都對此有關注的。 ”導演顧晶解釋說。

“不要太把注意力集中到這部電視劇為什么收視率那么高,我也很重視收視率,但不迷信它。 ”近日,中國文藝評論家協會主席仲呈祥在電視劇《遙遠的婚約》專家研討會上開門見山地指出,他更看重該劇的內在品質,“這是現實主義藝術的魅力,它最大的長處在于,形象地通過知識青年,具體來說就是通過劉思揚、喬慧敏、郝佳麗等的人生經歷和成長軌跡,從一個比較重要的側面展示了中國自1977年以來將近30年波瀾壯闊的歷史。 ”仲呈祥說,這部劇很感人,不僅因為有戲劇化的故事,更是因為“決定故事發展走向的人物的精神境界和成長軌跡,讓我們找到了自己的影子” 。

“這是現實主義創作的一個成果,也是對知青題材的一次挖掘和豐富。 ” 《人民日報》文藝部主任劉玉琴認為,劉思揚和喬慧敏兩個人的愛情故事,折射了那個時代的知青對夢想和情感的一份堅守,“在其背后還有一種責任、道義,是人們在精神上對美好情感的捍衛和堅守,正是這種守望支撐了他們的人生,我覺得這是該劇比較正能量的一面。 ”劉玉琴說,同時這部作品還有比較濃厚的理想色彩,它講述了為愛可以不計代價、不求回報,而這種付出和犧牲,在今天看來也是很珍貴的。

“看這部劇有一種糾結感,戲劇化比較強,我的感覺是值得肯定的地方特別突出,也有一些不太不滿足的地方。 ”中國文藝評論家協會副主席、中國藝術報社社長向云駒從自己的觀后體驗談起,認為“這是很復雜的一段歷史,很多編導干脆繞過去了,而這部劇有勇氣選擇這樣的題材,值得肯定” 。向云駒說,現在不少電視劇講述一些人造的歷史、不真實的歷史,一看而過,根本留不下任何歷史痕跡,相比之下,該劇的創作難能可貴。 “大家都來探索,都進行這方面的實踐和實驗,慢慢地對現實題材會有更大的把握能力。 ”他呼吁說。

中國文藝評論家協會副主席、 《當代電視》主編張德祥是77級大學生,曾下鄉當過知青,他用“77級外傳”形容《遙遠的婚約》 , “劇中的劉思揚和喬慧敏為了愛情幾十年孜孜不倦地追求,把愛情看得那么重要、那么高尚、那么完美,這對新一代的年輕人來說可能是感興趣的” ,張德祥說,因為倆人幾十年不能走到一起,為了解這個套,這部劇確實把愛情寫得比較到位、比較透徹,這使得該劇會有一定的社會關注度。

“借助知青的框架,構建愛情的大廈,不是生理的需求、權勢的欲望,反而是對現實擇偶觀的批判,換一個角度可以說把理想的愛情觀和價值觀裝進了知青舊的瓶子里。 ”中國視協理論研究部主任趙彤看后認為,這部電視劇確實是年代劇,但過度聚焦錯綜的情感糾葛,導致小圈子里群體的恩怨遮蔽了30年跨度中國社會的巨大變遷,年代劇中本應有的時代感被沖淡了。

因為追求故事的戲劇性,《遙遠的婚約》還在不少方面讓與會專家覺得有改進的空間,“故事發生的時代背景,好像往后挪移了兩三年”“為了突出或推進劇情,有些細節和情節我覺得有比較重的人為編造的痕跡”“戲劇化以后淡化了詩意”“有些情節都是雙方在講道理,互相在講道理,但畢竟這是電視劇,不是政論片”等等。當然,劇中的亮點也俯拾皆是,不容忽略,“主創的態度認真、嚴謹”“演員的表演到位,激情活躍”“劇中時代環境的真實感營造用心”等等, 《文藝報》藝術評論部主任高小立表示,她對《遙遠的婚約》中的臺詞對白格外欣賞,這些語言既有詩意也有現實的對應。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室