中國作家網>> 電視 >> 創作談 >> 正文

我在這里,北極在那里——紀錄片《北極,北極!》拍攝散記

http://www.donkey-robot.com 2016年04月29日09:38 來源:中國藝術報 董迎春近日,8集大型電視紀錄片《北極,北極!》在央視財經頻道播出,以每集50分鐘的篇幅,從人類對北極的發現歷程、原住民現狀、氣候生態之變、資源礦藏之爭、新航道出現、北極治理合作、北極文化以及人類應如何與北極相處等方面,向中國觀眾全方位展示了北極地區的自然風貌和發展現狀,全球化時代人類活動與氣候變化給北極帶來的變化,以及這種變化反過來對人類的種種影響。

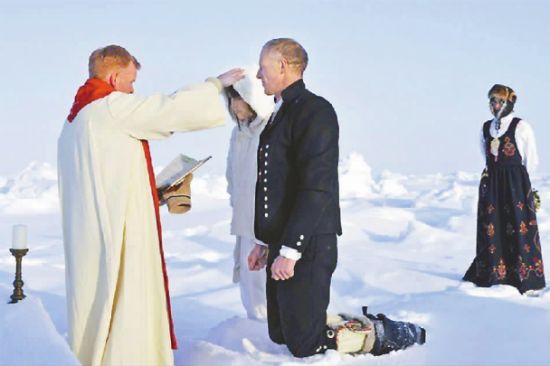

因為對極地的熱愛,探險家奧斯蘭甚至在2012年4月把他的婚禮舉辦地選在北極

因為對極地的熱愛,探險家奧斯蘭甚至在2012年4月把他的婚禮舉辦地選在北極 從北極點回來后,所有了解到我此行的人,反應如出一轍,完全符合新聞業之所以能立足的兩個心理條件:一是好奇心—— “去北極了? ” ;二是求知欲—— “北極怎么樣? ”接連的疑問句再配合各人特有的眼神、表情,生動到讓我都不忍敷衍了事,于是回答:“壯觀,確實壯觀。 ”

其實這個回答讓所有人包括我自己都不滿意。北極,這個千萬年來地球地理上的一個極點,千百年來地球人心理上的一個極點,我作為每年僅有的幾百個踏足者之一,所受到的沖擊和激蕩,豈能僅以這幾個平淡無奇的字一言以蔽之?

從一塊有著近14億人的擾攘大陸走向北極,可以想象其中的落差。這是一片如此平靜的海域,放眼望去,除了不落的太陽、蔚藍的天空,就是白色的冰、冰、冰……說是白色并不完全準確,有很多大冰塊,因為凍得瓷實,已經呈青綠色。

在無風的時候,聲音在這里是一種可怕的存在。我在冰面上獨自往遠處走去,因為頭上裹著三層帽子,腳步踩在雪里的嘎吱嘎吱的聲音,聽起來十分怪異,好像有人尾隨,又明明知道這兒不可能有其他人,那會是什么?還能有什么?想想那個站起來身高可達3米,跑起來時速可達60公里的龐然大物,北極的形象大使,不禁就毛骨悚然,于是下意識地不斷回頭望。在北極點,在準備飛往北極點的俄羅斯巴尼歐大本營,如果仔細觀察一下獨自前行的每一個人,都會有“走幾步、回頭望”的習慣性動作,這時你會發現自己其實并不孤單。

被北極“撞腰”

2014年3月底的一天,在向《北極,北極! 》總導演余敬中匯報關于紀錄片的有關事項時,他說,一直在努力著去北極點的事,現在基本落實了,你看誰去合適?當然首先是攝影師,然后是一個可以出鏡的記者——誰帶隊呢?余主任本人可能不行,他的腰椎間盤突出還沒有痊愈,長途飛行明顯不妥。又說了幾個人,都一一否定,最后他望著我說:“你去吧! ”

我還以為是開玩笑。因為在這之前從來沒有過這個動議,我也從來沒有想過要去什么北極、南極。這不是“奢望” ,因為我就沒有“望”過。在探險方面,我絕對是個門外漢。很欽佩那些探險者,但自己從來不曾冒過哪怕一絲成為他們其中一員的念頭,這個想法和那些極點一樣,距離我遙遠得很。我更愿意坐在一張安靜的書桌旁看一些無用的書。但即便這樣,當“去北極”這樣的機會擺在我面前時,就像我從來沒有夢想過發財但突然有100萬美元砸在我頭頂,我不會拒絕,不會不珍惜。于是我再反問幾次、得到確實讓我去的答案之后,我開始把目光從民國的歷史迷霧中暫時挪開,投向那像處于另外一個星球般不可捉摸的北極。

我們這次去北極是通過世界知名探險家奧斯蘭幫助聯系的。伯格·奧斯蘭先生被譽為當代最成功的極地探險家,從1990年開始,他持續不斷地樹立著極地探險的里程碑:人類第一次單人無后援到達北極點,人類第一次單人無后援穿越南極大陸,人類第一次在冬季慢慢長夜到達北極點等等。近年來,奧斯蘭投身極地環境的保護工作,試圖喚起公眾對極地環境的關注。因為對極地的熱愛,奧斯蘭甚至在2012年4月把他的婚禮舉辦地也選在了北極。

因為發現越來越多的人到北極探險,俄羅斯探險家巴雅爾斯基博士1993年在北緯89度處設立了北極點探險大本營,這也是世界上唯一一個設在這個緯度的探險營地。奧斯蘭與這個大本營自然頗有來往,他了解到我們要來北極后,馬上給我們聯系了大本營。因為大本營每年只存在一個月左右的時間, 4月20日后,北冰洋的冰開始融化,大本營就將撤離。所以,我們要趕快確定,趕快報名。盡管時間緊,但在奧斯蘭的幫助下,我們最終如期成行。

而奧斯蘭,又是另一位極地愛好者、曾任挪威駐華大使館文化參贊的梅園梅女士介紹我們認識的。后來我發現,在北極這個問題上,同道者頗多。而且,我們還發現一個有趣的現象,所有關心環境、關心北極的人,性格越來越趨同,都更加充滿詩意和愛意,更加悲天憫人。梅女士說一口流利的中文,但看來學習中文的過程明顯沒有影響她的思維方式,她那么富有童心,在陪我們采訪的過程中,創意頻出,把大家都逗得忍俊不禁,本來很累的采訪過程因為充滿著無數驚喜而變得似乎輕松起來。連一些采訪對象,包括我們自己的人,也經常被梅女士感染,與梅女士一起玩得十分開心。在接觸的過程中我越來越發現,梅女士就是中國與北極的橋梁,有了她就能直通北極。她在我們拍攝的過程中,考慮得比我們自己還要周到,給我們的幫助,真非一個感激所能涵蓋。

畫中畫

終于,所有手續都在忙亂中按部就班地辦完了,要出發了。2014年4月8日, 14: 50,北歐航空SK 0996航班,從首都機場T 3航站樓出發。經過9個小時40分鐘的飛行,當地時間18: 30到達丹麥首都哥本哈根;緊接著轉機,坐20: 35北歐航空SK 1472航班飛挪威首都奧斯陸, 1小時10分鐘后抵達,入住機場附近的一家酒店;第二天一早又出發, 10: 15的航班,經4小時40分鐘的飛行,抵達世界最北端的城市,位于挪威屬地斯瓦爾巴群島的朗伊爾賓。

朗伊爾賓位于北緯78度13分,這里,已然是一派北極風光。一路飛行,我已疲憊不堪,但飛機快降落時,從空中看到“白茫茫一片大地真干凈” ,震撼像下飛機時的冷風一樣撲面而來。

那種在這之前似乎還不太真實的感覺都和我本人一起落在了地面上:我到了北極。在領取行李時,傳送帶上的“北極熊” ,更強化了這一印象。

盡管,這還只是我們北極之旅的預熱(其實應該是“預冷” ) 。當天,朗伊爾賓的溫度是零下12攝氏度;北京的溫度是零上22攝氏度;北極點的溫度是零下35攝氏度。

那些曾在電視上、書報上看到的異域風光,正在我們面前一一展開。

朗伊爾賓的房子長年被冰雪覆蓋,紅色、藍色、黃色,均極鮮艷。后來我們在格陵蘭島,覺得那里的房子風格和這里接近,但色彩不如這里絢爛。我拍攝了一張世界最北端的教堂的照片,自己都被其中的色彩驚住了,無論紅、藍、白,都是那么透徹、清亮。我們常夸一座城市漂亮,說是像“在畫中”一樣,是否就是這般景象?

我崇尚自然。這個自然有兩個含義,一是大自然,二是與“人為”相反的那個詞。看一看發達國家,美的都是自然的。朗伊爾賓的人們在艱難求生存的過程中,找到了自己生存的法則,也找到了自己應該有的顏色。反觀我們的城市,雕琢的痕跡之大,堪比“鬼斧神工” 。但你沒覺得,它們與我們的靈魂根本不搭界甚至抵觸?

攝影師小朱一直惦記著要買一條抓絨褲,我則想買雙鞋,總覺得自己帶的那雙鞋保溫效果很可疑。原以為在這里買點東西會很難,其實只要在工作時間段內,應有盡有,市場發達了,經濟發達了,就沒有被文明遺忘的角落。這里唯一的一家超市,面積足有1000平方米,門口的招牌上依然是北極熊的光輝形象。

全面武裝

買好衣服,徒步到一家酒店,巴尼歐大本營的人員要做出發前動員。到后,主要問裝備,尤其是穿的衣服,結果,不論是小朱他們帶來的衣服,還是我剛買的鞋,都被否決,“你穿這樣的鞋去,腳會被凍掉” ,說得我們心中一凜。最后,我們還是穿上了大本營借給的褲子和鞋子。

那雙鞋,讓我印象深刻。它長及膝部,共分三層,最外層一層皮,然后一層氈,再然后一層毛。里面再穿上兩層襪子,外層羊毛襪,也長及膝部,里面一雙厚棉襪。這套裝備,讓我安然度過了在北極點的24個小時。

這次北極行,讓我對溫度有了全新的認識、深切的體驗。如果沒去過極寒地區,我敢說,你對溫度的所有自信都是盲目的。有人愛拿咱們東北那旮旯的寒冷說事兒,我得以過來人的身份告訴他,那完全不是一個概念。即便同樣是零下35攝氏度,在頭頂一片天、腳踏一方冰的北極圈內,和在咱們“火辣辣”的東北,感受起來會大有不同,這個道理似乎不難懂,恕不闡釋。

有種子總會發芽

動員會后,去拍全球種子庫。這個種子庫,在我閱讀的經歷中,有著特別的印記。已經忘了什么時候,看到介紹這個種子庫的一篇文章,當時就想,居然還有這樣一個被稱為人類諾亞方舟的地方,唉,此生不知道有沒有機會看到。造化弄人,機會來了,而且這么快。

種子庫并不容易進去,我們是在梅女士的積極聯絡下,正好趕上印度人來送種子,搭便車進去的。關于這家種子庫,百度百科有詳細介紹,茲摘錄兩段如下:

在距離北極點約1000公里的挪威斯瓦爾巴群島的一處山洞中,有一座“世界末日種子庫” :約1億粒世界各地的農作物種子被保存在零下18攝氏度的地窖中。

該種子庫堪稱全球最安全的基因儲存庫,其安全性堪比美國國家黃金儲藏庫,甚至可以抵御地震和核武器。

大城小記

朗伊爾賓有2000人,全城共有六輛出租車。一個2000人的城,在我們這里連鎮都不是,只能是個村。我們不是本“村”村民,在這里,交通自然基本靠走。走在路上,看看表,夜里11點,但夜色很特別,像我們北京的天蒙蒙亮。

這里似乎各種顏色齊備,除了綠色。朗伊爾賓人大概永遠也不會發明出“綠意盎然”這樣的詞來。大量日本車和韓國車穿行在路上,路很窄,甚至被雪覆蓋后根本辨認不出,更別說中間的黃線,有沒有我都沒搞清楚;且很滑,有幾個孩子直接在地面上穿著普通的鞋溜起冰來。不過車都開得很快。朗伊爾賓人如果在正常路上開車,估計都能飛。其另外一種主要交通工具是雪地摩托,看著雖略顯笨重,但時速可達90公里。我們的攝影師小朱在從北極回來后就坐雪地摩托上了山頂,去拍朗伊爾賓的全貌。

更有不少人兼程來到朗伊爾賓,就是為了滑雪和開雪地摩托。一串雪地摩托轟鳴著在雪地上滑行,場面也頗壯觀。

朗伊爾賓的每一個人都十分熱情,迎面走來時,還很遠就臉上堆滿了笑,如果不是笑容里的真誠讓你不敢多想,否則真覺得他有事要求你似的,其實人家過來不過是和你打個招呼。

當天走到酒店后累癱了,只干了一件事,就是把與巴尼歐大本營的那份生死協議簽了。來之前對這份協議還心里一直犯嘀咕,到了這個環境里,突然發現一切安好,生死之事不值一提。隨后沒洗漱就上了床,大概30秒就睡著了,這是近幾年出國入睡最快的一次。再不是年輕時了,現在出國到了晚上往往越發精神,眼望外面黢黑的天穹,不斷發出各種慨嘆,恨不能立刻上燈把自己的感悟記下來,覺得第二天起人類的哲學思考將因此上升一個高度。但太陽升起后人就蔫了,哲學思考迅速往生不如死的生命體驗滑坡。這一經歷不斷重復、感覺已經無望扭轉時,在世界最北端城市一舉改變。

大本營,一“緯”之遙

第二天早晨五點多醒來,先洗了一個澡,因為聽說到巴尼歐大本營后不能洗澡。然后收拾、出發,按昨天的通知,十點鐘飛往巴尼歐大本營。進了機場發現是一架小飛機,數了一下,機上乘客共13人。飛機后半部的座椅都被放平,放了大家的行李,還有給巴尼歐大本營的補給。

經過兩個半小時的飛行,到了,巴尼歐大本營。這里,北緯89度,距離北極點一個緯度, 110公里。

我們這個小團隊,一路向北,北京(北緯39度56分) ——哥本哈根(北緯55度43分) ——奧斯陸(北緯59度56分)——朗伊爾賓(北緯78度13分) ——巴尼歐大本營(北緯89度) ,不斷經歷著時空的變化、天氣的變化。到了巴尼歐大本營,第一個感受,是空曠;接下來就是冷,真冷;再下來,太陽真好玩,我們在這里待了24個小時,它沿著地平線(不對,應該是海平線)正好轉了一圈。

從北極回來后,還常被問起的一個問題就是:“看到北極熊了嗎? ”我回答沒有,對方總會有一絲失望。沒看到我也失望,但如果當時真看到了,估計我會絕望。站起來3米高,跑起來時速可達60公里的北極熊,我一開始就沒準備和它比身量、比快捷,智商可能高于它(也不一定) ,可它又不跟我比這個。大本營的工作人員和我想的一樣,剛一下飛機就警告我們,不許單獨行動,否則昨晚簽的那份生死協議就真的生效了。

在大本營還有一個明顯的感受,就是性別模糊了。我們被安頓在7號帳篷,當晚我發現住了一共6人,四男二女。

至于廁所,男的是小的露天,有一個倒置的汽油桶向你示意要適當控制流向,大的才進屋;女的當然只能進屋了。男女廁所相隔50米遙遙相望。在這個手在外裸露兩分鐘就可能凍傷的地方,估計沒有幾個人對另外一處地方感興趣,愿意耽擱點時間觀摩。

大本營建在厚1.5米的冰蓋上,冰蓋下則是深4380米的北冰洋。它是一個科研基地,俄羅斯和美國的科學家們在這里還搭建起了幾個臨時實驗室。其中一個大概只有3平方米的小實驗室,挖了個50厘米見方的洞,以檢測不同深度的水質變化。站在旁邊,我總是擔心一不小心滑下去,如果那樣,我該怎樣爬出來呢?這個問題困擾了我好久。

后來發現,自己實在想得太多了。如果滑下去,一分鐘內就會凍僵。后果很科幻: 40萬年后,北極干涸,科學家在4380米深的谷底,驚喜地發現一具人型化石。

冷,浸入骨髓的冷。在外邊待五分鐘就覺得手不是自己的了,趕快回到作為公共休息室的帳篷。帳篷里暖和,通過燒汽油產生暖氣——這是不是俄羅斯特色?——再用鼓風機往帳篷里勁吹,溫度保持在十八九度,進去馬上就是一身汗,再出去又是一身冰涼,就這樣不斷循環往復,在冰與火中不斷淬煉著自己。

來到這個地方,哪里舍得在帳篷里不出來。出來后,呼的氣很快變成了霜掛在了帽檐上,愛留大胡子的老外們,眉毛胡子上也都掛著冰溜子,我們的記者小薛,也成了“白發”美女。看到他們臉上掛滿冰溜子還在那兒談笑風生,我對人類的承受力頓時有了自信。

尤其是,所有的人,全都那么樂觀。所有的人,到了這里似乎都變成了孩子,眼神也清澈了,想法也簡單了,好像身體也脫胎換骨了。在這種天氣,一個老頭,美國的一位科學家,不穿外套,接受我們采訪并帶領我們看了好幾個地方,露天20多分鐘,讓我佩服得五體投地。大家猜猜他的年齡?

你猜對了嗎?——76歲。

到了大本營,何時去北極點?我們被通知,等著,只要天氣合適,隨時。感覺不像是乘直升機去北極點,倒像是要坐車出去春游。晚8點多,睡我臨床的一位捷克大叔馬瑞克——馬瑞克也是一位大探險家,他曾經到過北極7次,前6次都是徒步,但最后一次時雪橇撞冰彈起,重重砸在他的膝蓋上,導致膝蓋粉碎性骨折,現在走路還一瘸一拐的,但他對北極的熱愛一點沒改變,只不過只能和我們一樣坐直升機前往了。他與奧斯蘭關系極好,在奧斯蘭的婚禮上負責演奏吉他,到這里后一直排隊等我們拍他,終于可以拍了,上來先給我們彈了一曲《莫斯科郊外的晚上》 ,大概知道中國人對這首曲子有不同尋常的感情。

他在我們到北極后一直充當著我們的守護神,吃飯、睡覺、出發,都首先叫上我們,沒看到我們還會到處去找。在大本營這個彈丸之地不會失蹤,但會被落下。與我們從朗伊爾賓一起出發的兩個挪威小伙子,就在公共休息帳篷里一直等著,結果沒人叫,生生被落下了,余下幾天的座位又已排滿,他們再到北極點只能等到下一年了。

終點

正在距離大本營外的帳篷拍攝,捷克大叔過來了,說收工, 30分鐘后出發。我們趕緊準備。后來有人問我,臨到北極點那一刻,你激動嗎?說實在的,當時一個拍攝趕著一個拍攝,一個航程接著一個航程,后來統計了一下,半個月內,我們共飛了13次,包括兩段9個小時左右的長途飛行。每一天,每一個拍攝和每一次出發,只想著別出紕漏。激動?全淹沒在緊張的行程中了。

上了直升機,只有9名乘客, 3名機組人員。飛得一直很低,地面上(應該說是水面上)的壯麗景色一覽無余。漫山遍野(突然發現很多中文都不適用了,或者說不準確了)全是冰蓋,只有縱橫交錯的溝渠樣的道道小溪,如莊稼地里剛翻過的壟,才讓冰蓋不顯得過分單調。

直升機途中經停了兩次,接人,其中一次還運上來3艘沖鋒舟,這是徒步北極的探險家們準備返回。

直升機慢悠悠地往前走,最后到了一個地方徐徐停了下來。一直沒再起飛,正奇怪,探險隊長通知可以下了,北極點到了。

這,就是北極點。

與大本營相比,似乎景觀無太大變化。但天更冷,冰更硬,太陽更刺眼。除了我們同行的十幾個人和一架直升機,世界安靜得可怕。這還是接近極晝的時節,如果是極夜時來到這里,想想就毛骨悚然。

想多拍些照片,可惜除了手不聽使喚外,相機、手機也都不聽使喚。相機一拿出來就顯示沒電,明明來前才充滿電的;手機剛一舉起來就死機。都是太冷惹的禍。有幾張照片,全是和時間賽跑搶出來的。

我們的攝像師小朱為了方便,把手套摘掉了,徒手操作了三五分鐘機器,他剛一拍完,隊長和那位捷克大叔馬上過來捧著小朱的手不斷摩挲,怕他的手凍壞,并對他的勇敢行為表示高度贊賞和不理解。

北極點在哪里?循著定位儀走去,北緯89度59分56秒, 57秒, 58秒, 59秒……這里就是北極點!

我們在北極點還要出鏡,而大本營通知我們最多在這里停留45分鐘,所以,來不及感慨,我們就在這里忙活起來。最后,為了我們,直升機還是多停留了15分鐘。

沒有特別的紀念儀式,隊長只是把原先準備好的絳紫色的一種酒,用一次性的塑料杯盛上,互相碰杯以示祝賀。看那顏色,還有嘗起來甜甜的味道,我一開始還以為是一種飲料,冒著熱氣,在這冰天雪地里無疑是種佳飲,于是喝了兩杯,全身頓時一熱。但很快腦袋就天旋地轉了,再一次領略到了俄羅斯人的厲害。

北極點,值得久留,不宜久留。滿飛機的人在等,我們得走了。

回程中居然還有一個項目。與我們同機從朗伊爾賓過來,又在同一個帳篷入住的一對俄羅斯夫妻,據說是大富豪,男人長得像一頭北極熊,胳膊有我大腿粗,在大本營我居然看到他穿著一件秋衣、一雙拖鞋,還沒穿襪子,在周邊遛彎。他妻子則一直萎靡不振,后來了解到是因為她對老公的此行并不贊成。因為她這位老公,要在北極點游泳!

回程的直升機飛了10分鐘左右,這位老兄開始脫衣,機上一片歡呼。到了一處有溝渠的地方,直升機慢慢停穩,只穿一件泳褲的老兄腰里拴了一根繩,試探著滑了下去,然后迅速爬了上來。原來,這個游泳只是象征性的,我還以為他要在里面暢游半小時呢。就這一下,我看到他爬上來時已經手腳很不靈敏,頭上的水立即結冰,眼看著覆蓋了一頭冰碴。眾人手忙腳亂地給他擦身子、披毛毯,馬上扶他上了直升機。這哥們上來后的第一件事,就是拿出身上的酒壺,愜意地喝了一大口。

另外一個年齡更大的哥們不知是原先有計劃,還是受了俄羅斯老弟的鼓舞,在眾人的起哄聲中,也脫了個精光,動作更麻利地跳了下去,也更麻利地躥了上來。這兩個人讓直升機內的氣氛從沉默中爆發,瞬間達到高潮,我們在一路歡聲笑語中回到了大本營。

北極點之行,就這樣以嚴肅、以提心吊膽開始,以裸泳、以眾神狂歡結束。這似乎也符合生命的本來面目。然后,我們繼續在大本營拍攝,直到被突然通知15分鐘后出發回朗伊爾賓。在大本營加起來約一整天的時間。

我們的身體也都留下了一些紀念。最常見的就是指甲蓋斷裂,三人全有;手凍傷,三人全有,程度不同;攝影師小朱鼻尖凍傷了還不知道,晚上洗澡時覺得癢,用手一抹,一塊皮掉了。

再然后,我們在朗伊爾賓繼續拍攝;再然后,我們又輾轉到了格陵蘭島進行拍攝,那里與朗伊爾賓又有一番不同風味。

不是終點,是起點

當時,包括回來后一直在想,我們去北極,是因為拍攝紀錄片的需要,那么,奧斯蘭他們呢?梅女士走南闖北,但那天還是很羨慕地對我們說,她到現在還沒有去過北極點和格陵蘭島,除了保護北極、保護環境,她還在追求什么?為什么不同膚色、不同背景、不同性格的人們,來到北極后,都好像回到了孩童時代,機鋒頓收、率真流露?再回過頭來,我們,為什么要去拍這部在很多中國人看來可能遙不可及的北極?除了各種科學解釋,我想可能還有一點,那就是人們對未知領域的探索,以及對自身極限的挑戰,正是這一點,在推動著人類社會的進步,以及我們自身的提升和完善。這是浩瀚世界對人類的呼喚,也是一種來自人類生命本原的沖動。

所以,我們不是在做紀錄片,我們是在為人類文明及腳下的這片海洋和土地把脈。這里的每一個脈動,都牽動著我們的命運和全人類的未來。

1924年,英國登山家George Mallory被《紐約時報》問及“你為什么要攀登珠峰” ,他的回答成為激勵無數后來者的一句名言—— “因為山在那里” 。同樣,為什么人類要前仆后繼,要在科技手段已經完備的情況下仍然選擇徒步去北極,要在北極游泳,要在北極跑馬拉松,要在北極舉辦婚禮,要……——因為,我在這里,北極在那里……

(作者系紀錄片《北極,北極!》制片人)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室