尊嚴智慧悲憫——讀曹文軒小說《火印》(何志云)

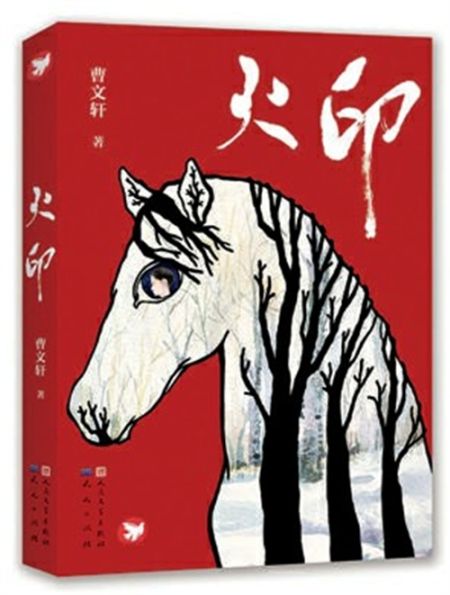

http://www.donkey-robot.com 2016年04月01日14:24 來源:文匯讀書周報 何志云 《火印》 曹文軒 著 人民文學出版社 天天出版社出版

《火印》 曹文軒 著 人民文學出版社 天天出版社出版《火印》無論從題材、人物性格、人物關系,還是對這一段生活的發掘,曹文軒都做了很多新的探索,也有很多新的收獲。曹文軒離開油麻地江南水鄉得心應手的題材,來寫北方草原,寫抗日戰爭背景下人與人的關系、人和馬的關系,這是一個嶄新的嘗試。

《火印》可以看成是一個“三極”故事,以雪兒這匹馬為一極,從中延伸出另外兩極:一極是坡娃和野狐峪的鄉情,另一極是日本人。這三極關系推進著 整個故事往前走。書中,曹文軒的寫作有兩個視角:一個是充分擬人化的雪兒的視角,另外一個就是整合這些材料后的視角,是作者對人性的一種細致入微的洞徹。 這點我覺得是曹文軒在創作這部以戰爭作為背景,或者說作為主要推進力的小說的一個非常重要的突破點。我們在閱讀時感受到的是人性在不同層面上的伸展、延 宕、碰撞、沖突。即便是寫日本人的扭曲、殘忍,也是在人性關照下顯現出來的。

雪兒作為一匹馬,既是書中的一個角色,同時也是對人性的一種稱量。正是雪兒的經歷和感受,讓我們覺察到了在整個戰爭過程中各方所遭受的破壞和損 害。我甚至覺得雪兒的視角像是上蒼之眼。野狐峪的村民和入侵的日本人,作為被戰爭拖進來的兩極,誰都沒得選擇。但是雪兒不是,它有一定的超然性和客觀性, 所以雪兒的感觸和雪兒的眼光,更動人心弦。用曹文軒自己的話說,《火印》寫的是戰爭,但在意的是人;雪兒是一匹馬,但它卻有“人格”。

那么,什么是人格呢?我認為有三個層面,一是尊嚴,一是智慧,一是悲憫。比如書中寫雪兒在戰爭勝利后重回后山,“坡娃覺察出雪兒的孤獨,這個孤 獨是深重的,一匹馬的孤獨是一望無際的”,讀到這里,我的眼睛濕潤了。正是這種上蒼的眼光,使《火印》成為反法西斯戰爭題材作品中一個重要的存在。

也正是因為有這樣一種上蒼之眼,使得整個的故事顯得非常豐盈。我試圖用幾句話去概括這個作品的主題,卻發現非常困難。《火印》的故事線索非常單 純,它沒有旁生出更多的枝節,但讀到最后,你會發現它蘊含豐富,于是就逼迫讀者要更深入、更細致地去思考。由此,小說獲得了更大的感染力。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室