中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

大智阿忠

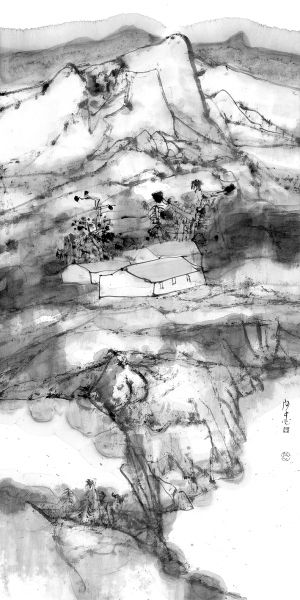

http://www.donkey-robot.com 2015年06月15日12:02 來源:光明日報 李超 晴煙冉冉(中國畫) 黃阿忠

晴煙冉冉(中國畫) 黃阿忠 老上海系列·吳淞口(中國畫) 黃阿忠

老上海系列·吳淞口(中國畫) 黃阿忠來自上海的畫家,或許會在寫實與表現的形態之間,巧妙地尋覓其中的平衡點。也許正是這樣的平衡,時常顯現上海美術的“小雅”,而忘卻其應含的“大智”。上海畫家黃阿忠在風格、形式及創作觀念的多元化方面,提升自己的人文情懷和學術抱負,逐漸走上一條與海派文化基礎相吻合的創作道路,并開始發揮特有的優勢。20世紀前期的表現性探索的基因依然存在,在經歷20世紀中后期的主題性藝術影響之后,寫實繪畫在20世紀70年代后期、80年代初期的上海畫壇仍是需要完善和突破的領域。在諸多藝術家的努力之下,逐漸形成了上海繪畫語言探索的多元化格局,是上海繪畫的一種成功和復興希望。阿忠正是擔負這種成功和希望的重要一員。他擁有嫻熟的寫實技法,但不同于傳統的古典寫實;他也具有崇高的寫意精神,但不限于傳統的文人寫意,——他是將寫意與表現加以契合,滲入了現代生活的觀念、情緒和直覺,用筆的節奏感和空間的象征性,都意味著寫實形象向形式語言的多種過渡和轉換。

以1979年的十二人畫展作為標志,表明黃阿忠成為上海現當代美術的歷史轉型重要的親歷者和見證者。他的藝術探索軌跡,從上海戲劇學院的學院時期,到上海大學美術學院的教學時期,在引進和試驗西方美術的同時,始終與本土傳統美術存在著難以割舍的聯系,無論寫實方面還是表現方面,都在不同程度地引用和借鑒著中國畫形式或精神的因素,呈現了明晰的對于寫意性繪畫的求索心路。

阿忠試圖創造中國當代油畫的一種新格式:畫法立于中國為本,材料兼取西畫之長,形式上側重于西方表現性語言與傳統寫意語言的結合。其靜物系列、上海風景系列、域外風景系列,薄彩施色之間,都不失留白、暈染以及墨韻之法,顯現出濃郁的中國國粹的情結和取向。這種“用西洋畫寫生的方法,搬到國畫去,又將中國畫的筆調,搬到西洋畫去”的歷史,在阿忠的藝術探索中,獲得了關于“意趣”新的闡釋。

縱觀意趣,在中國畫大師的作品中無處不在。阿忠以為,如若再添加各種材料于其中,又進一步舒展了作品的詩情,并加強了畫面的力度。阿忠作品生動地顯現相關的中國意筆之道,其來自于藝術語言和精神觀念的結合。其中的藝術嘗試,主要側重于西方表現性語言與傳統寫意語言的結合。其寫意的風景形象和人物造型中既含有逸筆潑彩的意趣,又具有表現主義風格形式的痕跡,成功地描繪出“中國意境”。

這種中西融合的西畫實踐,其意義正如阿忠自己所言,“尋找畫中的意趣,是我們這一代畫家必須堅持的,不管你是畫寫實的、意象的、表現的又或是抽象的。”正是為了這樣的“堅持”,阿忠身后留下的,是四十余載的藝術求索征程。

黃阿忠的藝術探索從原有的個體創作狀態,復合為整體的文化聯系,以西方色彩和東方水墨“交相輝映”,演繹海納百川之道,借此引起我們的思考——那就是今天作為藝術的實力名家,能夠為我們的時代、國家和民族真正留下什么?

阿忠道:為時代留下一段審美歷程。其語深值稱贊。其能否成為承擔新海派藝術精神的文化空間,我們期待。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室