中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

異軍突起的魏碑

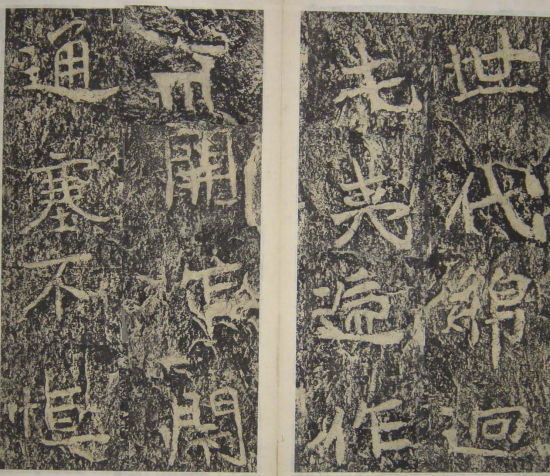

http://www.donkey-robot.com 2015年06月12日13:04 來源:中國作家網 劉 恒 石門銘(局部)

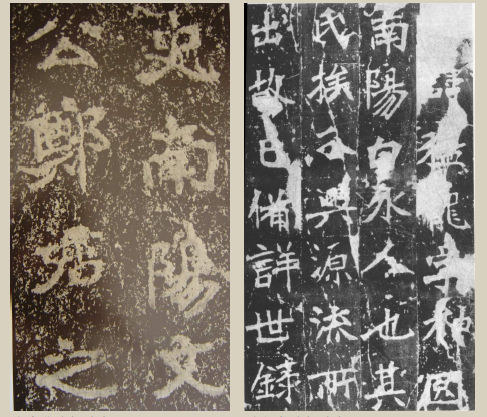

石門銘(局部) 鄭文公碑(局部) 張猛龍碑(局部)

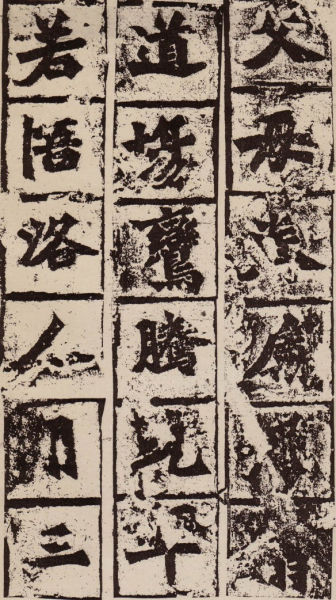

鄭文公碑(局部) 張猛龍碑(局部) 始平公造像記

始平公造像記 始平公造像記(局部)

始平公造像記(局部)魏晉南北朝時期是中國歷史上戰亂頻仍、政權割據的特殊時期,同時也是書法藝術繁榮發展、大放異彩的時期。隨著日常書寫對簡便快捷的需求,從東漢末期開始,隸書的書寫技巧逐漸被簡化,到西晉時已經演變成為楷書,并取代隸書成為社會通行的正體。此后一直到隋朝,楷書終于完全消除了隸書的痕跡而發展成熟。我們通過魏晉南北朝留下的各種石刻書跡,可以清楚地看出從隸書到楷書的演變軌跡。正因為如此,這一時期的碑刻不僅具有書法藝術的價值,而且對認識和研究漢字書體的發展演變也具有很重要的意義。

在由隸書向楷書演變的過程中,有一個十分引人注目而且影響深遠的現象,就是北魏政權統治下產生了一種風格強烈、技法獨特的楷書樣式,廣泛應用于當時的碑版、墓志、造像題記等石刻上,因而被后人稱為“魏碑體”。

建立北魏政權的鮮卑族發源于大興安嶺,輾轉游牧,后來通過參與西晉政權的內部爭戰逐漸壯大,于公元398年建立了北魏,定都于平城(即今山西大同)。平城時期,鮮卑族很快“漢化”,不僅按照中原漢族政權的模式設置百官和機構,而且接受了崇尚文教的儒家觀念,鮮卑貴族逐漸向漢族的門閥世族演變。公元494年,北魏孝文帝把都城從平城遷到了洛陽,并進一步推行了一系列漢化措施。在這一過程中,漢字的書寫——書法也取得了顯著的發展,產生了獨特的楷書風格——魏碑體。因為這種風格集中出現在洛陽及周邊地區,所以學術界通常稱為“洛陽體”。

洛陽體已經徹底擺脫了隸書的影響,呈現出成熟的楷書面目。對于這種字體的技巧特征,以沙孟海先生歸納的“斜劃緊結”一語最為準確和概括。綜合北魏時期各種石刻書跡可以看出如下特征:首先是點畫飽滿挺拔,起筆收筆處的動作干凈利落、斬釘截鐵,其中的點、撇、捺往往呈三角形,伸展處尖銳而有力,轉折處則取方折之形,棱角分明,力感強烈。其次是結字以緊密欹斜取勢,橫畫一般左低右高,字形中宮緊密,撇、捺則伸展拉長,整個字形大多呈左側收斂、右側開張的規律,在欹斜中保持重心的穩定,更增添了雄強霸悍的意態。此外,洛陽體的特殊藝術效果還與鐫刻技術有著密切的關系。我們今天所看到的魏碑都是石刻書跡,其中既有獨特的書寫技巧,也有刀刻所造成的結果,特別是點畫形狀和轉折處的方整、尖銳、挺拔的效果,很大程度上來自于刻手的“再創作”。而刻工技術的高下,也往往影響著碑刻的最終水平。

北魏強盛時期疆域包括今天的河南、山東、河北、山西、陜西等地,因此在上述地區都有魏碑保存下來,尤其以河南、山東、河北數量最多。盡管各地的魏碑具有相對統一的藝術特征,但具體到不同地區、不同碑刻,還是呈現出多種風格面目,或雄強、或秀雅、或欹斜、或平正、或嚴謹、或縱肆,堪稱是古代楷書藝術的一座豐富多彩的寶庫。

洛陽體從成熟到衰落的過程時間很短,前后不過四十余年,隨著北魏政權崩潰并分裂為東魏、西魏,石刻書跡又回到帶有濃厚隸書意味的老面目。此后一千多年,魏碑體長期被人遺忘。直到清代后期碑學興起,阮元、包世臣、康有為等重新展現魏碑的價值并大力倡導、宣傳,這種獨特的風格才又獲得書法界的重視,形成搜集、研究、學習魏碑的高潮。由此,許多魏碑佳作逐漸被認識,《張猛龍碑》《鄭文公碑》《石門銘》《龍門二十品》以及眾多元氏墓志都成為膾炙人口的魏碑經典,直到今天仍是書法界取法的楷模。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室