中國作家網>> 舞臺 >> 舞臺人物 >> 正文

易立明:一個導演的路途

http://www.donkey-robot.com 2015年06月09日07:45 來源:北京日報

|

|

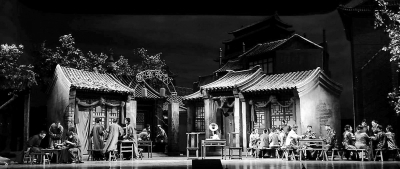

易立明執導的國家大劇院原創歌劇《駱駝祥子》。 |

呂彥妮

易立明騎一輛白色的折疊自行車來上班。

他的工作 室在北京四九城腹地的一條胡同深處,院門口有一棵白杜衛矛樹,正值初夏,樹上不停簌簌掉下白色的碎花,淺淺鋪在地上。他從屋里拿出一把掃帚,把碎花掃成一 堆。然后把自行車搬進院子,關上門,胡同里的市井聲于是漸弱。此時是北京時間下午1點45分,他是那天第一個抵達工作室的,15分鐘后,會有一場演員面試 在這里進行,他要為馬上開始排練的戲劇《帝國專列》尋找幾位擔任啞劇表演的演員。

“我準備讓演員通過肢體和象聲詞,表演一列火車開動、運行的全過程。”

趁著還有時間,他到后院和樓頂澆澆花草。樹莓、無花果、睡蓮、核桃,樣樣長得健康生動。

然后演員們陸續來了,三男兩女。

易立明貼墻坐在排練廳的椅子上:“我想了解你們,但不是用聊天的方式。不然聊完了,拿過來還是一團生面。”

然后他出了考題:“講一個故事、詞或者短劇,不要告訴我,演出來,也不要用道具。沒別的,就是看看你的形體。”

全程,易立明不茍言笑。

面試過程很快結束,演員們走凈了,我們在他的辦公室坐定。說是辦公室,毋寧說那是一間書房,整整兩面墻都是書柜,擺著他的書和黑膠音樂,整齊有序,絲毫不見一般藝術家的凌亂和潦草。

坐在沙發里的他臉色有點凝重,對剛才的演員們不太滿意。

“我們一流的作家都不寫戲劇,你注意到了嗎?”

“我們的戲劇教育,連最起碼的‘面試’都沒教會學生。我看著他們,很可憐,他們什么都沒有,以為就是過來和你見見面聊聊天,讓你看看他/她長得漂不漂亮。”易立明的話里,擔憂多于苛責。

在戲劇圈摸爬了快30年,頑疾他心里都有數,而且他知道,如果要中國當代戲劇真正徹底從蒙昧里醒過來,擁有現代化的特質,必須廣采眾家之長,交流,深入的交流。

2015 年4月2日,北京中華世紀壇劇場,《喬伊斯之旅》首演,“中英文學連線”項目正式啟動。劇目的導演安迪·阿諾德來自蘇格蘭,全班演員則由一撥中國年輕人擔 綱。易立明任藝術總監。這部戲,與后來的《貝克特驚鴻一瞥》和在國家大劇院演出的《尤里西斯》一道,成為整個春天戲劇圈內人士和觀眾熱議的話題。

“中英文學連線”,易立明籌劃了好幾年。

起 因是他前幾年接到一個劇院改造工作,他為此做了諸多藝術策劃方面的功課。后來劇院計劃擱淺,他不想辜負自己之前所做的工作。“沒有劇院,這個計劃也可以開 展。”幾乎同時,他隨《大將軍寇流蘭》劇組赴愛丁堡戲劇節演出看戲,做國際文化交流的念頭就從那時起開始萌發。

“在愛丁堡看那么多的戲,即使最簡單的小戲,也都有編劇。這說明人家還在堅持對戲劇文學的追求。而我們呢?從民間劇院到國家劇院,都說沒有劇本,劇本不夠。”

文學的缺失,從另一個角度理解,便是需求。“大家對文學還有需求。”

“戲劇文學是文學非常重要的一個組成部分,很多偉大的作家都寫戲劇。我們整體上似乎忘了戲劇文學的重要性。一流的作家都不寫戲劇,你注意到了嗎?”

“戲劇文學是什么?”

易 立明以此次“中英文學連線”的作品《貝克特驚鴻一瞥》為例,全劇由數個貝克特的小戲組成,其中有一些啞劇和肢體劇。“沒有臺詞,不代表沒有文學性。這些小 戲,貝克特當年都排過,沒有臺詞,只有調度,但他也會和演員一一講解,這些講解,最終變成潛臺詞、停頓和畫面的意象。”

他繼而從貝 克特反推到契訶夫——停頓是什么?停頓絕對不是標點符號,而是進入了存在主義戲劇的范疇。“戲這么研究,才有意思嘛!又不是請客吃飯,到點兒就一定要炒十 個菜出來。”易立明說,他想讓自己和合作者們,可以在排戲的過程里減緩速度,感受這種扎實而豐富的創造力。

這樣的創作,同時令觀者獲得了愉悅的享受和深刻的思考。有觀眾對作品給予了高度評價,“有趣,原來荒誕派戲劇并不那么晦澀、高深。”這種結果,易立明覺得欣慰、滿意,“大家如果從中意識到了‘存在的困境’這個命題,就說明這一次對戲劇文學的闡釋,是有功效的。”

他深知“文學劇場”的概念很難在短期變成文學思潮,“如果是這樣,也很可怕。戲劇是綜合的藝術,除了文學內涵,還有視覺上的審美。至少現在大家會開始意識到文學是很重要的部分。”

“鄉間一條路,路邊一棵樹。這就已經是人世間了。”

《喬伊斯之旅》首演順利結束,易立明未出場謝幕接受大家的褒贊。事實上,彼時他就在距劇場百米外的另一個博物館空間內排練自己的最新作品《竹林七賢》。

那邊圈內盛景,熙攘人聲,于他,都似身外事。他坐在幽暗的演出空間里,低頭看看劇本,再抬頭看演員的排演,眼鏡快滑到鼻尖。

這 是此次“中英文學連線”中國作品部分的第一個戲,由評論家、劇作家唐凌編劇。她本來想寫《廣陵散》,易立明跟她說,如果要寫就寫《竹林七賢》,不要寫個 體,要寫整體。“演這樣一個戲,我就是要去表現他們各自不同的生活形態嗎?當然不是,我要追問的是,他們為什么做出這樣的選擇?為什么我們中國的知識分子 都在贊揚嵇康,社會卻在往相反的方向發展?這是知識分子自己的問題,他們負有建設整個社會形態的責任。批判固然是好的,但是我們需要有人告訴我們,怎樣才 是好的,這才是智慧。”

此次排演,易立明特邀藝術家張永和擔當舞美設計——這是這位當代中國最優秀的舞臺美術設計師轉型做導演近十年后的自覺選擇。在后面的《帝國專列》里,他則遠道請來了澳大利亞知名舞美設計師與其合作。

“你為什么不自己做(舞美)了?”

“不能自己做。戲劇是大家來做的,為什么要一個人把所有事情都做了呢?你相信一個人的智慧能超過很多人的智慧嗎?”

他說,其實從去年的歌劇《駱駝祥子》起,他就不想做舞美設計了。

易 立明自上世紀80年代進入中央戲劇學院舞臺美術系燈光設計專業學習,因畢業前被人介紹給林兆華“救場”《北京人》的燈光設計而受到“大導”賞識,畢業后被 其“搶”進北京人藝,后成為林兆華導演的長期合作伙伴,創作了上百個舞臺美術作品,當之無愧成為業內“大師”。

至今時今日,易立明說,他不想做舞美和燈光設計了。

問他,為什么本來可以在這個行業里穩妥地一直做一個大師,卻還要自己給自己出難題,去學習導演?他說想做導演,因為有太多自我的表達想要完成,也因為在之前漫長的舞美設計經歷里,從文本出發、從排演出發的設計思路其實早已經潛移默化在他的觀念里。

無法繞過的是那些他與林兆華的合作,幾乎勾連著半部中國當代戲劇史。

“我和林老師的工作特別有意思,他從來不給我解釋劇本,我也不和他討論,但是每一次拿出設計方案,他都說,這不是給我挑戰嗎,根本沒法兒排啊!”林兆華每一次都這么說,每一次都還是排了,不僅排了,而且是排成了中國當代舞臺史上的經典。

“對,他想象力很好,對音樂的理解超過常人,經常可以刺激我的創作,所以我不需要跟他說什么,沒那個必要。”林兆華在接受采訪時對易立明評價如上。

他們第一次真正意義上的合作,是《三姊妹·等待戈多》,易立明把首都劇場的舞臺中間做成一個孤島,外面圍了一圈水。“我根本沒這么想過,一圈水區隔了兩個表演區,兩個戲就可以同時出現在那兒。”林兆華回憶說。

后 來是人藝小劇場的《棋人》。易立明的設計完全改變了那個戲的氣質,讓古老的文學擁有了當代戲劇的概念。因為這個設計,他還和編劇過士行發生了一些爭論。“ ‘過爺’覺得棋人嘛,就應該是很風雅的。我說不對,棋人的內心并不是這樣的。”他用鐵絲圈織就了一張大網鋪在舞臺上,還讓棋人在火上對弈。

后來和李六乙做《北京人》,他把臺上的深宅大院走廊房子全裹上了一層褶皺的宣紙,整場演出沒有換景,就用光的變幻來呈現戲劇效果。

“靈光一現,神來一筆”,是業界對他公認的評價。

“這不難。一個劇場像首都劇場那樣,經年累月的演出,那種空間自成一格,即使臺上空空如也,一樣可以演出好戲,你就去用那個劇場就成了,當然,只能用一回。這是機靈,不是嚴肅的創作。”

我有點兒疑惑。

“不懂?給你舉個例子。以前人喝茶,從來不洗茶杯,天天積累下來,茶垢很厚。有一天你想要喝茶但就是沒有茶葉,沖一杯白水下去,一樣味道很濃厚。”

易立明這樣描述自己和劇場的關系,而他本人,也恰似這樣一個“茶杯”,內涵積淀深厚,事必思慮深切,深入淺出。

經年累月與國內一流的導演合作,養成了他創作的自覺和輕盈。

“我做舞臺美術設計的時候,對文學性的體會來自于直覺。我從來不讀兩遍劇本,如果讀了兩遍,這個設計就一定是我思考之后的結果。讀過一遍劇本,一定會有一個很清晰的形象出現,我就做這個形象。”

易立明坦言:“其實這是秘密,我舞臺美術的秘密。”

他知道有不少人曾批評自己,所有的設計里,老是弄棵樹。“我真喜歡‘一棵樹’。舞臺常常是空的,但空不代表沒有生命力,樹就是生命力。它在那兒,存在感很清晰。”

然后他念起貝克特寫《等待戈多》時對舞臺環境的描寫:“‘鄉間一條路,路邊一棵樹。’這就已經是人世間了。”

“真是不怕死,誰敢初出茅廬就排莎士比亞啊?易老師就敢。”

2006 年,林兆華起意重排一版不一樣的《茶館》,喊來易立明一起甄選演員。一番選拔之后,留下了30多個人。閆楠是其中一個。他記得最初的演員訓練,枯燥而辛 苦。“每天,用不同的演法表演《哈姆雷特》那段最著名的‘生存還是毀滅’的獨白,還要搬著磚,在臺上跑來跑去。”

隨著排練的深入, 演員們開始一點一點被淘汰。后來連林兆華都撤了,易立明干脆把剩下的人湊成一堆,成立了“故事新編藝術劇院”,開始了屬于他自己的導演習作課。從某種程度 上說,“故事新編”是如今他的團隊“新蟬藝術中心”的前身,也是他自己給自己的“戲劇學院”導演課程,3年。

《茶館》之后,《哈姆雷特》全本,他們排了四五個月;接下來《閱讀雷雨》和《門客》《說客》,是扎實打底和慢慢玩兒起來的過程;再下來《悲悼三部曲》,8個月,苦悶而沉重。

“故事新編”的試煉,是易立明尋找導演方法的重要階段。他全部選擇了“難啃”的經典名著。“真是不怕死,誰敢初出茅廬就排莎士比亞啊?易老師就敢。”在接受采訪時,閆楠說得最多的詞就是“探索”、“苦行僧式的修行”。

他 是那個階段里向易立明提問最多的一個演員。“他有時候告訴我答案,有時候也答不上來。我記得有一次大家一起看德國老盧克的《哈姆雷特》,都特別high, 那種討論后來再也沒有出現過。”易立明為他們建立了一個文學的、音樂的、審美修養上的體系,“還有他對整個人類境遇理解的深度,都幫我建立了一個新的高 度。我現在仍然達不到,但我朦朦朧朧知道,我會一直往上走。”

閆楠曾經問過易立明,咱們劇團的風格是啥啊?“他當時愣了一下,第二天告訴我,我們劇團是絕對充滿了創造力的。”

“中國戲劇的創作激情不夠。”這么多年過去了,易立明同樣言辭鑿鑿。

他的創造力有的放矢,第一股力就從文學著手。

排練《閱讀雷雨》時,他讓每個演員將自己的詞拿出來全部變成獨白,就這樣找到了認識曹禺的全新途徑。“我發現了曹禺寫劇本的密碼,其實他寫的都是獨白,而且用了音樂戲劇的方法。”

他對《茶館》的解釋亦不落窠臼。“《茶館》是老舍先生的一聲嘆息,中國痛失了最重要的30年。民國那30年太重要了,我們失去了。”這也是林兆華看過的為數不多的易立明的導演作品,他評價這版《茶館》“有新意,大膽”。

到 了后期的《悲悼三部曲》,易立明感受到了瓶頸和困苦,“拿著劇本幾乎沒法排。”他起初不解,奧尼爾那些力透紙背的臺詞,為什么大家會覺得他煽情、庸俗? “就是戲劇文學的問題。后來我找翻譯用兩年時間重新翻譯了劇本。”也正是從這個時候開始,他開始正視戲劇、乃至整個藝術創作中的“誤讀”問題。誤讀無處不 在,語言之間、劇本與創作者之間、創作與觀看之間……“要知己知彼。以‘誤讀’指導創作方向,閉著眼睛走路是危險的。”

至此,易立明的創作脈絡慢慢顯影,他從燈光設計到舞美設計再到導演的轉型,是才華滿溢、蓄力已久、不得不表的必然路途。

《竹 林七賢》的編劇唐凌形容易立明,說他有著“強有力的才華和意志,有理想主義,又有湖南人既實且蠻、知其不可為而為的勁頭,有傲氣和奇譎的念頭。無論作為舞 美燈光設計還是導演,他在美術、文學、音樂上的素養,以及他對20世紀以來世界范圍內現當代藝術的熟稔和理解,使其具備了極大的優勢。”

易立明則說自己的導演手段都是和林兆華學的。對此,林兆華隔空的回應是:“我沒教他什么。藝術創造,都是自己的,不是別人教的。做不做導演,也都不是別人教出來的,他自身本來就擁有這些才華。”

閆楠記得排演《說客》時,他飾演的勾踐在臥薪嘗膽的那段戲里,有一段和對手的對話,一直排怎么都排不好。有一天易立明忽然跟他說,把那個角色去掉吧,你一個人演。他照著來了一遍,角色身上的孤單、矛盾、糾結,一下子全都表達出來了。對,還是神來之筆。

“蟬能夠出來叫第一聲之前,要在地下蟄伏8年。它爬出來叫一年,生命就結束了。”

“故 事新編藝術劇院”后來忽然散伙,誰也不知道已經堅持了那么久的易立明為什么說放下就放下了。當時他們排演的作品,平均每一個的打磨時間都超過半年,演出場 次卻都只是二三場的樣子,《悲悼三部曲》更是只給親朋好友試演了一場,干脆沒有公演。易立明對此的解釋是:“戲還不夠好,沒資格公演。”姿態決絕。

然后他重新出場,是以中國新銳歌劇導演的身份。兩年內拿出了《藍胡子城堡》《俄狄浦斯王》《茶花女》《駱駝祥子》等數部作品,做一部,是一部。

此時,他還有更多計劃在時間表里等待著。

今年秋天,我們會看到他至少兩部新的話劇,《帝國專列》和《等待祖先》,還有一部新歌劇。

“我也會常常自省,在這樣的時代里,我能做什么?我想明白了,我就做力所能及的實踐。”

“中英文學連線”,除了有哲學性的正劇題材,他還希望有一些喜劇,正好“過爺”寫了慈禧的故事,《帝國專列》,再貼切不過了。

《等待祖先》則是另外一個維度的趣味。

上 世紀90年代,易立明和同為舞美設計的曾力一起住在人藝宿舍的時候,看《等待戈多》,覺得太好了。“但那時候演出來是真不明白,那是真荒誕。曾力就做了一 件事情,把它改了,叫《等待祖先》。”20多年過去了,易立明再想起這個劇本,覺得依舊是合適的。“貝克特談論的是信仰,信仰在中國是缺失的,我們轉而追 尋文化,想從祖先那里得到啟示。這個轉化非常有趣。”

“中英文學連線”只是他8年戲劇計劃的一個開端,他意欲在未來,每一年邀請一 個戲劇強國的作品來華,讓創作人員進行深度的交流,并在中國戲劇、戲曲的歷史中找到和他國的一種戲劇樣式的對照。除了藝術的交流之外,他同樣在意舞臺技術 和制作人等后臺部門之間的取長補短。

一言以蔽之,易立明正在掀起一場當代戲劇的“西學東漸”。

“每年新創作 6部話劇(其中一部外國戲)、一部歌劇。8年之后,就有48部戲可以同時上演。到那時我要辦一個戲劇節——‘新蟬戲劇節’,租一個劇場演半年。”這是他的 理想。而這其中會涉及的所有費用,不出意外也將全部由他的公司支付。事實上,今年他就拿出了足夠的資金籌辦整個制作,沒想到最后還有剩余。“說明我們的管 理做得好嘛!”

“又能搞創作又會搞管理,你怎么做到的?”

“這個就不得不說到我的經歷。我上戲劇學院之前, 是學理工出身的。所以我理性方面還比較占優勢。”他說,像“中英文學連線”中小劇場戲劇的劇組,標配是一個制作人、兩個舞臺監督、一個文學顧問。“后臺管 理規范,部門人員充足,才能保證舞臺上不亂。”他還把自己的舞臺技術人員送到了蘇格蘭的劇院去交流培訓,跟著外國劇組裝臺、工作。

當然,除了這些戲劇創作和制作,他的團隊還要投入人力和精力在其他的商業項目上,“不然錢從哪里來?”這是易立明的另一面,他極少對外言說。

“你現在怎么定義自己的身份?”

他巧妙地解答了這個問題:“不同的場合我是不同的身份。雖然做著企業,有一些收入,但是依舊是樸素的人,我對生存的要求不高,但是對生活的追求是高的。我想一直做自己熱愛的戲劇。”

他用的詞是,熱愛。

“新 蟬”是他工作室的名稱,來自白居易的詩句:“微月初三夜,新蟬第一聲。”蟬能夠出來叫第一聲之前,要在地下待8年。它在地下蟄伏8年,爬出來叫一年生命就 結束了。那一年,它可以叫得很輝煌、很刺耳。“人人都說超越自己,但我不做自己做不到的事。新蟬,比較符合我的性格。”

現在,他偶爾也會懷念“故事新編藝術劇院”當初在郊區排戲的日子,每天自己開車,在各個地鐵站接上演員,封閉排練一天,傍晚再回城。他說有一段時間,每次回來的時候總遇到夕陽,暖烘烘的很亮,車剛好行駛在田野里……

“但現在不能把工作室建在那邊,不現實,要不每天大家上班多辛苦。”

我腦海里正充滿著夕陽和田野的景象,他忽然回到現實里,冷不丁理智起來。

“其實我就是很理智的,但是本質上,我追求思想上的浪漫。”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室