中國(guó)作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 美術(shù)動(dòng)態(tài) >> 藝苑 >> 正文

李可染的紅色情懷

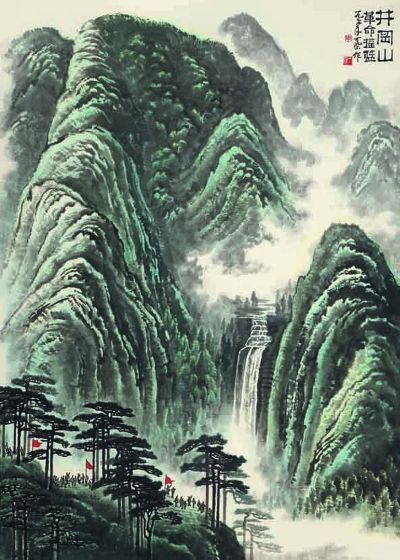

http://www.donkey-robot.com 2015年06月08日10:43 來源:光明日?qǐng)?bào) 張博 井岡山 鏡心 設(shè)色紙本 181×129厘米 李可染 1976年

井岡山 鏡心 設(shè)色紙本 181×129厘米 李可染 1976年在新中國(guó)山水畫領(lǐng)域,自20世紀(jì)50至70年代所催生出的紅色山水畫,可以說是特定的知識(shí)性群體(主要是畫家)對(duì)于新中國(guó)成立后近三十年這一特定時(shí)代范疇最直觀、最純粹的思想反饋和文化記憶。從某種程度上講,更是那個(gè)時(shí)期人民群眾心靈狂想的最佳圖像坐標(biāo)。紅色山水畫從題材上講,大致可以分為追憶革命歷史、再現(xiàn)歷史事件、毛澤東詩意以及革命圣地山水四類。其中,“革命圣地山水畫”特指自20世紀(jì)50年代開始形成的熱望“革命圣地”的文化情景在藝術(shù)領(lǐng)域的視覺表現(xiàn)。“革命圣地山水畫”是當(dāng)時(shí)畫家創(chuàng)作山水畫的常用題材,李可染正是該題材最成功的探索者之一。

20世紀(jì)50年代,李可染決心從畫室走向自然,遠(yuǎn)游寫生,積累素材。至20世紀(jì)60年代,李可染完成了由景入境的集約升華。此幅《井岡山》創(chuàng)作于1976年,是李可染為日本“唐人館”創(chuàng)作的名件,也是李可染變“寫生”為“意構(gòu)”、化“寫境”為“造境”的典范之作。

1977年,為促進(jìn)中日文化交流,由國(guó)家文物事業(yè)管理局與東京華僑總會(huì)在日本“唐人館”舉辦了中國(guó)書畫、陶瓷展。該展召集了當(dāng)時(shí)著名的重要畫家繪制作品參展。為此,李可染創(chuàng)作了巨幅杰作《井岡山》《漓江勝境圖》,吳作人創(chuàng)作了歌頌祖國(guó)壯麗河山的《武夷山下》,吳冠中則以表現(xiàn)時(shí)代背景的《桂林早春》參加展出。

本幅《井岡山》豎幅構(gòu)圖,陽光左照。近景處作筆直云松,松下畫軍民三組,紅旗三面;中景約占畫面五分之四,寫瀑布飛流、蒼翠疊嶂井岡群峰,溝壑紋理排列肅整;又于中景處留白以示氤氳云氣,蒼蒼茫茫,并向右生發(fā)出遠(yuǎn)山。與畫家稍早的數(shù)幅《井岡山》相較,這幅山水畫最大的特點(diǎn)是在中景處明顯弱化了主峰與群峰的主次關(guān)系,群峰眾星拱衛(wèi)主峰的態(tài)勢(shì)被以層疊堆壘的諸峰按遠(yuǎn)近關(guān)系依次層疊排布的方式取代。同時(shí),近景雖于畫面所占比例較小,卻明顯經(jīng)過了悉心的拾掇,不僅注意以濃淡筆墨區(qū)分松樹的前后關(guān)系,而且對(duì)松間點(diǎn)景的三組人物的動(dòng)態(tài)和空間排布也都十分精心地做了處理。這樣的處理不僅保持了畫面的厚重感和體積感,而且也使景物的層次性和空間節(jié)奏得到了加強(qiáng)。

李可染大概創(chuàng)作有大大小小十幾幅“井岡山”山水畫,有《井岡山》《革命搖籃井岡山》《井岡山主峰圖》等不同題名,而所署創(chuàng)作年月則以1976年居多,可見李可染對(duì)一個(gè)題材的反復(fù)斟酌與推演。以此幅《井岡山》來看,特殊的題材不僅沒有限制李可染山水畫藝術(shù)語言的發(fā)展空間,反而讓李可染有了“借題發(fā)揮”的機(jī)會(huì)。可以說,“井岡山”讓李可染又有了一次“神思遐接”,從“革命圣地”拓展出去,將由題材所引發(fā)的“形”“色”處置為種種意象,而將“筆墨意義”與“精神境界”視為根本。猶如“新詩”,只是不受“格律”的束縛,同樣追求“音韻”與“意境”。

據(jù)了解,這幅《井岡山》革命圣地山水巨制在上月舉行的中國(guó)嘉德15春拍中以1.265億元的高價(jià)成交。

網(wǎng)友評(píng)論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室