中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

吳長江:回歸藝術的原點

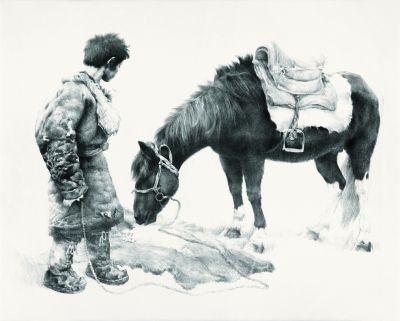

http://www.donkey-robot.com 2015年06月02日11:27 來源:中國文化報 喂馬(版畫) 64×83厘米 1982年 吳長江 中國美術館、中央美術學院美術館藏

喂馬(版畫) 64×83厘米 1982年 吳長江 中國美術館、中央美術學院美術館藏 格日杰(水彩) 187×112.8厘米 2015年 吳長江

格日杰(水彩) 187×112.8厘米 2015年 吳長江吳長江,1954年生于天津,1982年畢業于中央美術學院版畫系。現任中國美術家協會分黨組書記、常務副主席,第十二屆全國政協委員。從上世紀80年代開始,30余次赴青藏高原寫生創作。曾在西班牙、日本和我國多個城市舉辦個人展覽20余次,出版專著、畫集18冊;曾獲第八屆全國版畫展優秀作品獎(1983年)、國際青年美展鼓勵獎(1985年)、第十屆全國版畫展銅獎(1990年)、第十三屆全國版畫展銅獎(1996年)、80—90年代優秀版畫家“魯迅版畫獎”(1999年)、中國文聯“采風成果獎”(2001年)等獎項。作品為國內外多家公共機構收藏。

“我愈來愈強烈地感覺到,似乎在冥冥之中自己與青藏高原有一個前世之約。我與他們的心靈是那樣的近,好像我曾是他們中的一員。”吳長江曾在他的創作隨筆中如是說。30多年來,他30余次深入藏區,執著于他的精神原鄉——藏族題材,無論是版畫還是水彩、彩墨,均以一系列表現藏族人物直面生命的精神肖像,拓展了當代中國寫實繪畫的語言和面貌。

1982年自中央美術學院畢業后,吳長江留校任教。1988年至1989年,他相繼在西班牙馬德里大學美術學院和格拉納達大學美術學院進修,教學相長的歷練與思考讓他逐漸領悟到:“藝術歷來不單是如實記錄歷史事件和反映時代背景,而是透過這些,觀照現實和反映普通人的生活狀態。”

他堅信寫實藝術的生命活力來源于對現實生活的深刻感受。交通十分不便的那些年,吳長江坐幾日的火車,再乘幾日的長途汽車,走著時斷時續的高原公路,數十次遠赴高原藏區寫生。遠離大都市令人窒息的空氣和噪音,充滿無限魔力的雪域高原所帶來的強烈與平和、粗獷與精致,以及非人為雕飾的人與大自然和諧自由的原始創造力深刻地啟發了他的藝術創作。因此,20世紀80年代初,吳長江即選定了他創作的精神寄寓,自此對青藏高原的眷戀,便是一見傾心、終生不渝。

80年代初,在青藏高原這幕天席地的“大畫室”,吳長江根據素描寫生稿創作了完成了《喂馬》、《雪后》、《尕娃》、《高原牧場》等一批“青藏高原系列”版畫精品。畫家發揮了石版畫的技法特質,側重點線結合、豐富細膩的顆粒美感。這些作品大都是表現某一具象、鮮活的形象或生活場景,畫家淡化了主體的自我審視,將情感熔鑄到了純凈的人性表達中。一如他說:“將造型語言中所有的表現因素集中在沉寂之中,并把它整體地體現在作品里。”

吳長江的版畫作品一般采取黑、白、灰調子的素描方式,突出大面積黑白色調或灰色調的對比變化,營造雪域高原特有的單純、寧靜、清冷而深遠的空間,呈現出清晰的個人面貌。這種藝術靈感和繪畫語言來自于畫家高原生活的親身感受和獨特發現。常見于其畫面中的黑色或灰白色的藏族人物和馬匹、牦牛等物化形象與咫尺千里的開闊背景和諧統一,幻化著空靈境界中活躍、充實的生命痕跡和精神場域。

自2007年擔任中國美術家協會黨組書記、常務副主席后,工作異常繁忙,難以有充裕的時間進行藝術的實驗、思考和表達,但他仍然堅持利用短暫的假期到高原藏區寫生。然而,5月25日,在兩個會議的間隙接受《美術文化周刊》采訪時,他卻坦言:“說到創作,我現在越來越感到心虛,在藝術實踐上做得遠遠不夠。”

吳長江始終認為藝術創作是艱辛和痛苦的勞作,它理應是畫家面對質樸無華的大自然的真實情感的傾吐。“當前的藝術創作需要‘精、氣、神’,也需要有意無意的吃苦。如今畫少數民族題材的畫家雖然多,但創作者如果不以表現對象的喜樂為喜樂、以他們的憂慮為憂慮,自然難以拿出打動觀者也打動自己的作品。”吳長江以自己的切身體會為例表示,“回歸到原點,我們的美術家還是要一筆一筆地去畫。”他說,作家適合下去“采風”,對藝術家而言重要的是寫生。現今很多藝術家經常會去某地走馬觀花地拍些照片,然后拿回去進行制作,這一現象持續下去,不僅難出優秀的藝術創作,更會使作品逐漸淪為裝飾畫。因為再好的照片也難以記錄當時的感受,這是寫生所無法比擬的。

改革開放以來,版畫藝術的發展較快,普及面較廣,從事版畫創作的主力都是青年人,題材和技法也都不拘一格,但吳長江指出:“版畫領域表現時代主題,特別是對普通勞動者寄予深厚情感的作品不多。很多作品內容不痛不癢,創作者本身對作品內容并沒有動情,存在照片化、制作化的傾向。”他認為,從現狀看,版畫形式豐富多彩,但缺乏感人的作品。

“很長一段時間以來,我一直在不斷思考自身藝術創作的問題,分析自己原來的特點、積累是什么。快要離開工作崗位了,我希望以后自己能夠把這些設想充分施展出來,作品的質量不斷提升。”吳長江說。他還與記者分享了與青年藝術家之間書信往來的小故事。“他去西班牙看斗牛表演后,提出了一個問題,‘畫家是斗牛士還是牛?’在他看來,從作品的角度看,畫家是斗牛士;但就藝術長河的發展而言,因為要為觀眾奉獻作品,所以畫家其實是牛。我也很認同這一點。”美術家能夠讓自己的作品影響觀眾甚至后世確實很難,因為其中牽涉各種因素,如果沒有足夠的定力,藝術創作只能是庸庸碌碌。因此,藝術家只有以敏銳的目光不斷審視支配其時代的藝術需求,像朝圣的牧民用身體丈量信仰般虔誠地堅守藝術本體,才可能讓藝術的神與物游在不易覺察中漸入佳境。

“創作者只有踏實研究藝術規律,不斷重溫經典,篤定藝術的目標,在藝術實踐的過程中逐漸形成個人藝術表達的風格,才能給中國當代藝術留下一小朵花。大家都朝著這個方向努力,我們的藝術花園才會百花盛開。這也是把美術向前推進的力量所在。”吳長江說。記者 胡立輝

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室