中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

賴少其:未被讀透的藝術大家

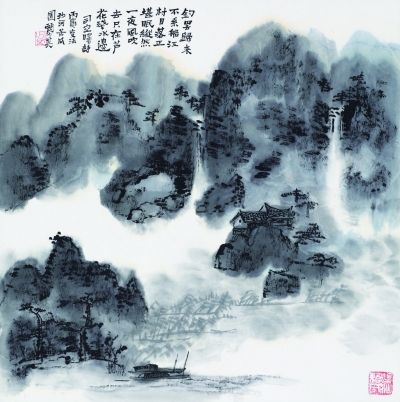

http://www.donkey-robot.com 2015年05月25日12:09 來源:中國文化報 釣罷歸來(國畫) 68×68厘米 1986年 賴少其

釣罷歸來(國畫) 68×68厘米 1986年 賴少其 花卉(國畫) 41×51厘米 1998年 賴少其

花卉(國畫) 41×51厘米 1998年 賴少其“21世紀,一些在20世紀聲名顯赫的‘藝術大師’正逐漸離我們遠去,他們的背影變得模糊起來。而有一些藝術家,卻由于其自身的人格魅力和作品獨具的美學價值,正日益進入當代學人的視野,他們越走越遠的身影變得越來越清晰,越來越高大;他們在藝術領域非凡的創造,給我們留下了一批對21世紀中國藝術發展極具啟示意義的文化遺產。賴少其就是其中突出的代表之一。”廣東美術館館長羅一平說。5月16日,由中國美術家協會、廣東省美術家協會、安徽省美術家協會、廣東美術館主辦的“大道之道——賴少其誕辰百年作品展”在廣東美術館展出。此次展覽得到合肥市賴少其藝術館、廣州藝術博物院及賴少其家屬的支持,共展出國畫、版畫等500余件賴少其不同時期的藝術創作,其中不少精品為首次公開亮相。

倒敘回溯賴少其藝術人生

賴少其,廣東普寧人,1936年畢業于廣州市立美術學校西畫系,隨后參與了“新版畫運動”,并被魯迅譽為“最具戰斗力的青年木刻家”。1937年抗日戰爭爆發后,賴少其積極用刻刀創作抗日救亡題材的版畫。新中國成立后,歷任美術界、文藝界領導職務。上世紀五六十年代在安徽期間,他復興當地傳統版畫藝術,創作了一大批反映新時代題材的大型木刻。可以說,賴少其啟蒙于黃賓虹,發端于“新徽派”版畫,成名于“新黃山畫派”的藝術實踐,升華于“丙寅變法”,大成于80歲后,集國畫家、版畫家、書法家、金石家、作家和詩人于一身,是20世紀中國畫壇上具有全面修養的藝術家之一。

與以往展覽不同,本次展覽以時間為軸,采用倒敘方式回溯賴少其的藝術生涯。從一號展廳展示晚年作品 “大道之象”的色彩之旅開始,通過“意寫天地·丙寅變法作品”“我法自然·黃山時期作品”“出入古今·師法傳統作品”“天涯游蹤·寫生作品”“木石鏗鏘·版畫作品”和“碑骨帖韻·書法作品”7部分,回顧和呈現了賴少其的藝術之路。

“我們希望通過賴少其后期創作的效果來反映其前期創作的起源和積淀,讓觀眾走進美術館就眼前一亮,從視覺沖擊引導他們進入賴老的精神世界,進而去揣摩賴老的創作狀態,感受賴老畫作所表達的意蘊和精神,并在追尋問題的過程中,重新講述20世紀最偉大的藝術家的生命故事與時代故事。”羅一平介紹,本次展覽占據了廣東美術館的全部12個展廳,而以全館之力呈現一位藝術家,這也是廣東美術館開館以來的第一次。

病榻三年未停創作

事實上,賴少其畫風的轉變早在1986年從安徽回到廣東時就已開始。此時,已經71歲高齡的賴少其仍然堅持創作,隨著生活環境的變遷,其畫風也“入鄉隨俗”般發生了微妙變化。他一改往日焦墨的凝重,增加濕墨的運用,輔以水彩、水粉等顏料,使畫面更為柔和明麗,盡顯南國清新風采。這一畫風轉變被稱為“丙寅變法”。此后,賴少其的作品,色彩上呈現出印象派和西方現代主義的特征,但又是完全的中國畫。他既注重對中國傳統文化整體結構的理解,又注重結合自我的個性和性情,有選擇、有側重地對研習對象做出審美的價值判斷。

賴少其80歲后的作品呈現出一種超然的藝術情懷。1997年至2000年,賴少其生命的最后三年,他幾乎是在醫院度過的。在帕金森氏綜合征折磨下,他以超常的意志,創作了近百件作品。這一時期,他的創作大多是在夫人和女兒的幫助下完成的。她們提前準備好繪畫材料,他便斜靠著病榻,用還未完全失去知覺的右手在一塊小板上作畫。像生命中最燦爛的綻放一樣,賴少其于病榻中創作的這批作品比以往任何時候的畫作都更具張力,筆墨更加豐潤淋漓,色彩也更加亮麗斑斕,呈現出南國地帶自然風物勃勃生機的生命狀態。這些作品雖然尺幅不大,但也足以奠定他在中國畫壇的地位。

重新認識畫壇巨匠

“廣東美術館長期關注和研究廣東及沿海區域近現代藝術現象與案例,策劃此次展覽的目的是還原這位原本應和黃賓虹、李可染、傅抱石并駕齊驅,卻沒有被20世紀真正解讀的大師的本來面目。”羅一平說,“廣東美術館的主張是要讓這個時代重新認識賴少其,我們認為他是20世紀沒有被讀清楚的一位大家。同時,賴少其是廣東人,他的藝術啟蒙于廣東,大成于廣東,又能代表著20世紀的廣東,不論是他藝術的工作方法、精神高度、達到的成就,無一不是廣東的名片。將這樣一位重要的廣東美術家介紹出來,是廣東美術館的責任。其中家屬所提供的賴少其晚年作品,從未在社會上展示過,具有較高的藝術價值。我們的共同努力是希望讓這個時代重新解讀和呈現賴少其,還原賴少其在20世紀美術史中的應有地位。”

展覽期間,廣東美術館還將為觀眾舉辦“一起看展覽”“拼圖識畫比賽”“版畫印刷體驗工作坊”“美術館課堂”“微尋寶”等不同類型的公共教育活動,帶領觀眾從不同角度感受賴少其藝術的魅力。同時,廣東美術館人文圖書館還將展示相關的文獻資料,包括賴少其與魯迅以及其他文藝界知名學者交流的珍貴信札、賴少其自述藝術心聲的手稿和他歷次展覽的出版物,還有賴少其生前用過的篆刻工具及書房物品等實物,從多層面完整展示賴少其在中國畫、版畫、書法、印刻、詩詞等藝術領域的深厚造詣及傳奇人生。記者 高素娜

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室